部屋籠りの時のこと_北鎌倉音楽散歩_桜とシャガ& Mozart Pcon No.27 Walter Klien:20220402 [鎌倉]

生まれて、役目を終えて…、去っていくのが人の一生だと思うのですが、

悠久の時の流れの中で、

じぶんが過去や未来ではなくてこの時、この今の世界に生まれてきたことをとても不思議に思います。

それと共に、

科学や文化の進歩の状況を見ると、もうあと50年か100年くらい経ってから生まれて、その時の地球を見てみたい。

きっとアトムのようなアンドロイドとか出来ていて一緒に暮らしたり、火星に人が住んでいたりとか etc etc …。

そんな世界で過ごしてみたいとも思うのですが、それは贅沢なのかもしれません。

ただ、この時に生まれてきて良かったと思うのは、フェルメールやモネやルオーより遅く生まれたので、

素晴らしい作品に会うことができるし、

ブラームス、マーラー、ラフマニノフ、そして大好きなモーツアルト等の綺麗で美しいメロディーを

聴くことができることだなぁと。

これらのことは、本当にラッキーなことだとつくづく思うのです。

唐突にこんなことを思ったのは、久しぶりにCD を取り出して聴いたオーストリアのピアニスト、

ワルター・クリーンのN響との演奏、モーツアルトのコンチェルトを聴いたから。

先人たちの残してくれた宝物。

それらを享受できることは何にも勝るものだなぁと…。今の時に生まれて良かったなぁと。

こんなことを思った今年の春の日。

昨年はせっかく咲いた桜もあまり見ずに終わってしまいましたが、

木村伊兵衛展の後の、目黒川のちょうど咲き始めた桜の可愛らしさに、

今年はもう少し多く桜が見たいなと思っていました。

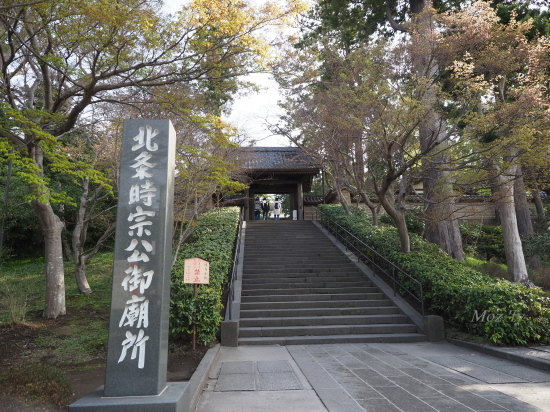

北鎌倉の桜たちにも会うために少しの時間ですが、4月1日の土曜日に出かけて来ました。

もちろん Walkman には、ワルター・クリーンの Mozart Piano Concert No.27 。久しぶりの音楽散歩です。

円覚寺の山門をくぐれば、しーちゃんは専用の寝床? ぐっすりとお休みの最中。

その上を見ると、

「エサをあげないで !」の貼り紙です。高齢なので、色々なものをあげてしまうと具合も悪くなってしまうんですね。

いつまでも元気でいて欲しいので、皆さん、気を付けてあげてください。

円覚寺の桜たちは?

満開の時期は過ぎ、散り始めの頃。

風が吹くと少しずつ、その花びらはひらひらと。

春の時をゆっくりと刻むよう…、一枚、二枚と…。

ひらひら…ひら…ひら。

咲き始めや満開の時もですが、

桜の散り始めの頃も、とても良いものです。

この日の北鎌倉は、時折、薄い雲が太陽を隠してしまう、そんな天気模様でしたが、

光の具合が変わることによって、桜たちの表情も色々に変わって、

散る花びら…たちの輝き方も…、

それはそれで、とても趣があるなぁと。

ワルター・クリーン(Walter Klien, 1928年11月27日 - 1991年2月10日)は、

オーストリアのピアニストですが、残念ながらあまりメジャーではないのかもしれません。

モーツァルトのソナタの全集や何曲かのコンチェルト、シューベルトのソナタの全集等を録音していますが、

そのレーベルがメジャーでないためでしょうか ?

ただ、日本では亡くなる前にNHKのEテレで、ピアノのレッスンをしていたり、

何度も来日してNHK交響楽団と演奏会を開いたりしていて、かなりの親日家であったとのことです。

じぶんもワルター・クリーンのことは、村上春樹さんの「意味がなければスイングはない」を読むまでは知らない

ピアニストさんでした。

「意味がなければスイングはない」の " シューベルト「ピアノソナタ第17番 ニ長調 D850」 ソフトな混沌の今日性 "

の中で、春樹さんはこんな風に書いています。

P84

「中期のものの中では、クリーンの演奏が際立っている。クリーンはウィーン育ちのピアニストで、普段はどちらかというと穏やかで地味な演奏をするが、いったんツボにはまると、息を呑むような音楽世界を作り出す。」

こんな文章を読めば気にならない訳はなくて、ワルター・クリーンのシューベルトのピアノソナタ全曲、

3枚をHMV から取り寄せました。

春樹さんが書かれていた第17番 ニ長調 D850 も良かったけれど、気に入ったのは、第13番 イ長調 D664 。

シューベルトのピアノソナタには珍しい ? 、チャーミングな曲にぴったりの素敵な演奏で、

この曲が大好きになりました(その後いろいろな演奏を聴きましたが、この演奏が今でも一番です)。

そんなワルター・クリーン。

しばらく聴いていなかったのですが、部屋ごもりでの暇を持て余し、

CD の整理をしていた際に、ふと、思い出しました。

「そう言えば、ピエモンテージの27番良かったけれど、ワルター・クリーンのも良かったな。」

CD は、1989年12月1日のNHKホールで若杉弘さんの指揮でのもの。

聴いてみると、ピエモンテージとは、又、違っている演奏。

じぶんは日本人ですからウィーン風などと言える訳ではないのですが、それでもイメージです。

クリーンの演奏はお洒落で良い意味で遊んでいて(装飾音やカデンツァ等)、モーツァルト風、

ウイーンの息吹の様なものを感じます。

後期の大規模でにぎやかな協奏曲、25番や26番とは違った感じの27番。

ウイーンでのモーツアルト熱は冷めて、それまでの曲がコンサートを開くために作られているのに対し、

27番はコンサートの予定はなく、私的な演奏会のために作曲されたとのこと。

そのせいもあって、ぐっとプライベート感。集まった人へ、そして自分にも…。そんなことを感じる曲です。

モーツアルトがなくなる年に書かれている曲のせいもあるのでしょうか。

第2楽章のラルゲットは諦念をも感じさせるような澄んだ感じの曲。

クリーンの音も澄み切っています。フレーズの終わりの音は虚空に消え入る様…。

そして、終楽章のアレグロのカデンツァでは≪春へのあこがれ≫を、そのままに弾いてくれています。

第3楽章のロンドの主題を用いてモーツアルトは後に歌曲≪春へのあこがれ≫を書きました。

≪春へのあこがれ≫、

ワルター・クリーンの洒脱なカデンツァを聴きながら、円覚寺の今年の桜たちを写真に収めた後、

もう一つ気になっていた場所へと。

この季節、気になる花は桜だけではありません。

ちょうど、この頃咲き始めるシャガも。

北鎌倉では東慶寺と浄智寺のシャガが好きです。

円覚寺の後は浄智寺のシャガを見に行きました。

いつか訪れた時には、

ここ、浄智寺の石段の両脇に咲くシャガの上に、桜の花びらが雪の様に舞っている景色を見ました。

北鎌倉では素敵な、幻想的ともいえる不思議で美しい景色に、幾つか出会っていますが、

その中でも、ほんと、素敵な素敵な景色でした。

それ以来、この季節の自分にとっての大切な場所です。

あいにく、シャガはまだ一輪二輪の状況でした。

それでも、木漏れ日の下…、

今年も、浄智寺の咲き始めのシャガたちにも…会うことができました。

ワルター・クリーンの27番を聴きながらの音楽散歩。

短い時間ですが、桜にもシャガにも会えて充実した時間。

悠久の時から比べると、じぶんたちに与えられている時間はちっぽけなものなのでしょう。

でも、それだからこそ、きらきら輝く桜の花びらを、

木漏れ日の下のシャガの美しさを、もっともっと楽しみたいと…、そんなことを思った一時でした。

帰りにはこれも大好きな、横浜家系ラーメンを頂きました。

家系ラーメンは、海苔が本当にあうラーメンです。

海苔で麺をくるんでスープに浸して頂くと、豚骨のスープと相まって…至福の味です。 ^^v 笑

ついでです。

素敵な一日の〆は、

もちろん、スプリングバレー !! DRINX さんからのお取り寄せ。

嬉しいことにN響とクリーンのこの日の演奏の動画がありました。 ^^v

" 2022/04/02 Kitakamakura & Mozart Piano Concerto No.27 Waler Klien "

悠久の時の流れの中で、

じぶんが過去や未来ではなくてこの時、この今の世界に生まれてきたことをとても不思議に思います。

それと共に、

科学や文化の進歩の状況を見ると、もうあと50年か100年くらい経ってから生まれて、その時の地球を見てみたい。

きっとアトムのようなアンドロイドとか出来ていて一緒に暮らしたり、火星に人が住んでいたりとか etc etc …。

そんな世界で過ごしてみたいとも思うのですが、それは贅沢なのかもしれません。

ただ、この時に生まれてきて良かったと思うのは、フェルメールやモネやルオーより遅く生まれたので、

素晴らしい作品に会うことができるし、

ブラームス、マーラー、ラフマニノフ、そして大好きなモーツアルト等の綺麗で美しいメロディーを

聴くことができることだなぁと。

これらのことは、本当にラッキーなことだとつくづく思うのです。

唐突にこんなことを思ったのは、久しぶりにCD を取り出して聴いたオーストリアのピアニスト、

ワルター・クリーンのN響との演奏、モーツアルトのコンチェルトを聴いたから。

先人たちの残してくれた宝物。

それらを享受できることは何にも勝るものだなぁと…。今の時に生まれて良かったなぁと。

こんなことを思った今年の春の日。

昨年はせっかく咲いた桜もあまり見ずに終わってしまいましたが、

木村伊兵衛展の後の、目黒川のちょうど咲き始めた桜の可愛らしさに、

今年はもう少し多く桜が見たいなと思っていました。

北鎌倉の桜たちにも会うために少しの時間ですが、4月1日の土曜日に出かけて来ました。

もちろん Walkman には、ワルター・クリーンの Mozart Piano Concert No.27 。久しぶりの音楽散歩です。

円覚寺の山門をくぐれば、しーちゃんは専用の寝床? ぐっすりとお休みの最中。

その上を見ると、

「エサをあげないで !」の貼り紙です。高齢なので、色々なものをあげてしまうと具合も悪くなってしまうんですね。

いつまでも元気でいて欲しいので、皆さん、気を付けてあげてください。

円覚寺の桜たちは?

満開の時期は過ぎ、散り始めの頃。

風が吹くと少しずつ、その花びらはひらひらと。

春の時をゆっくりと刻むよう…、一枚、二枚と…。

ひらひら…ひら…ひら。

咲き始めや満開の時もですが、

桜の散り始めの頃も、とても良いものです。

この日の北鎌倉は、時折、薄い雲が太陽を隠してしまう、そんな天気模様でしたが、

光の具合が変わることによって、桜たちの表情も色々に変わって、

散る花びら…たちの輝き方も…、

それはそれで、とても趣があるなぁと。

ワルター・クリーン(Walter Klien, 1928年11月27日 - 1991年2月10日)は、

オーストリアのピアニストですが、残念ながらあまりメジャーではないのかもしれません。

モーツァルトのソナタの全集や何曲かのコンチェルト、シューベルトのソナタの全集等を録音していますが、

そのレーベルがメジャーでないためでしょうか ?

ただ、日本では亡くなる前にNHKのEテレで、ピアノのレッスンをしていたり、

何度も来日してNHK交響楽団と演奏会を開いたりしていて、かなりの親日家であったとのことです。

じぶんもワルター・クリーンのことは、村上春樹さんの「意味がなければスイングはない」を読むまでは知らない

ピアニストさんでした。

「意味がなければスイングはない」の " シューベルト「ピアノソナタ第17番 ニ長調 D850」 ソフトな混沌の今日性 "

の中で、春樹さんはこんな風に書いています。

P84

「中期のものの中では、クリーンの演奏が際立っている。クリーンはウィーン育ちのピアニストで、普段はどちらかというと穏やかで地味な演奏をするが、いったんツボにはまると、息を呑むような音楽世界を作り出す。」

こんな文章を読めば気にならない訳はなくて、ワルター・クリーンのシューベルトのピアノソナタ全曲、

3枚をHMV から取り寄せました。

春樹さんが書かれていた第17番 ニ長調 D850 も良かったけれど、気に入ったのは、第13番 イ長調 D664 。

シューベルトのピアノソナタには珍しい ? 、チャーミングな曲にぴったりの素敵な演奏で、

この曲が大好きになりました(その後いろいろな演奏を聴きましたが、この演奏が今でも一番です)。

そんなワルター・クリーン。

しばらく聴いていなかったのですが、部屋ごもりでの暇を持て余し、

CD の整理をしていた際に、ふと、思い出しました。

「そう言えば、ピエモンテージの27番良かったけれど、ワルター・クリーンのも良かったな。」

CD は、1989年12月1日のNHKホールで若杉弘さんの指揮でのもの。

聴いてみると、ピエモンテージとは、又、違っている演奏。

じぶんは日本人ですからウィーン風などと言える訳ではないのですが、それでもイメージです。

クリーンの演奏はお洒落で良い意味で遊んでいて(装飾音やカデンツァ等)、モーツァルト風、

ウイーンの息吹の様なものを感じます。

後期の大規模でにぎやかな協奏曲、25番や26番とは違った感じの27番。

ウイーンでのモーツアルト熱は冷めて、それまでの曲がコンサートを開くために作られているのに対し、

27番はコンサートの予定はなく、私的な演奏会のために作曲されたとのこと。

そのせいもあって、ぐっとプライベート感。集まった人へ、そして自分にも…。そんなことを感じる曲です。

モーツアルトがなくなる年に書かれている曲のせいもあるのでしょうか。

第2楽章のラルゲットは諦念をも感じさせるような澄んだ感じの曲。

クリーンの音も澄み切っています。フレーズの終わりの音は虚空に消え入る様…。

そして、終楽章のアレグロのカデンツァでは≪春へのあこがれ≫を、そのままに弾いてくれています。

第3楽章のロンドの主題を用いてモーツアルトは後に歌曲≪春へのあこがれ≫を書きました。

≪春へのあこがれ≫、

ワルター・クリーンの洒脱なカデンツァを聴きながら、円覚寺の今年の桜たちを写真に収めた後、

もう一つ気になっていた場所へと。

この季節、気になる花は桜だけではありません。

ちょうど、この頃咲き始めるシャガも。

北鎌倉では東慶寺と浄智寺のシャガが好きです。

円覚寺の後は浄智寺のシャガを見に行きました。

いつか訪れた時には、

ここ、浄智寺の石段の両脇に咲くシャガの上に、桜の花びらが雪の様に舞っている景色を見ました。

北鎌倉では素敵な、幻想的ともいえる不思議で美しい景色に、幾つか出会っていますが、

その中でも、ほんと、素敵な素敵な景色でした。

それ以来、この季節の自分にとっての大切な場所です。

あいにく、シャガはまだ一輪二輪の状況でした。

それでも、木漏れ日の下…、

今年も、浄智寺の咲き始めのシャガたちにも…会うことができました。

ワルター・クリーンの27番を聴きながらの音楽散歩。

短い時間ですが、桜にもシャガにも会えて充実した時間。

悠久の時から比べると、じぶんたちに与えられている時間はちっぽけなものなのでしょう。

でも、それだからこそ、きらきら輝く桜の花びらを、

木漏れ日の下のシャガの美しさを、もっともっと楽しみたいと…、そんなことを思った一時でした。

帰りにはこれも大好きな、横浜家系ラーメンを頂きました。

家系ラーメンは、海苔が本当にあうラーメンです。

海苔で麺をくるんでスープに浸して頂くと、豚骨のスープと相まって…至福の味です。 ^^v 笑

ついでです。

素敵な一日の〆は、

もちろん、スプリングバレー !! DRINX さんからのお取り寄せ。

嬉しいことにN響とクリーンのこの日の演奏の動画がありました。 ^^v

" 2022/04/02 Kitakamakura & Mozart Piano Concerto No.27 Waler Klien "

部屋籠りの時のこと_メトロポリタン美術館展_西洋絵画の500年:20220219 [展覧会]

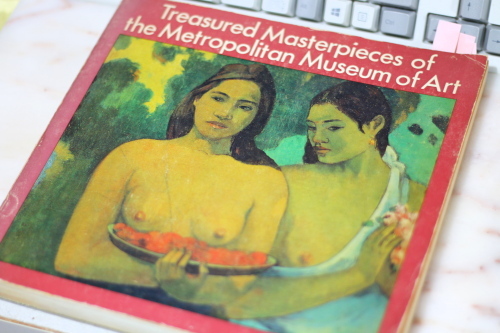

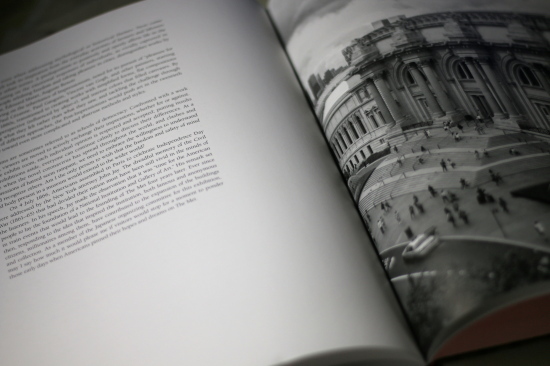

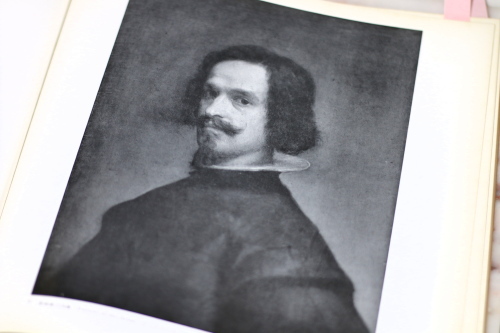

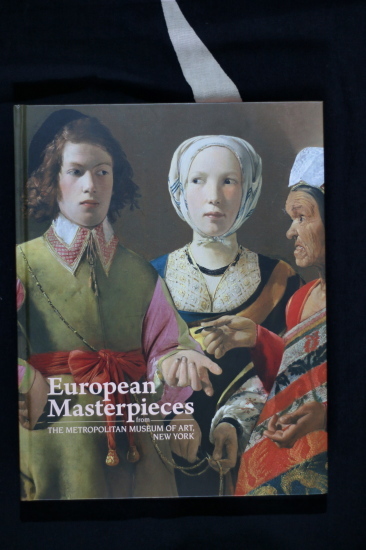

50年前の展覧会の図録。だいぶ傷んでいますが、「メトロポリタン美術館展 1972」のもの。

子供の頃、母によく展覧会に連れて行ってもらいましたので、その中の一つのものだと思うのですが、

どんな展覧会だったのか…良く覚えてはいません。

きっと? 展覧会よりもその後の上野での食事の方が嬉しかったのかも??

でも、引っ越しもいくつかしたものの、その都度ちゃんと部屋の本棚にずっと収まっていてくれていて、

ずっと一緒にいる図録です。

表情があるような…ない様な…不思議な感じ、表紙のゴーギャン、綺麗なお姉さんの肖像。

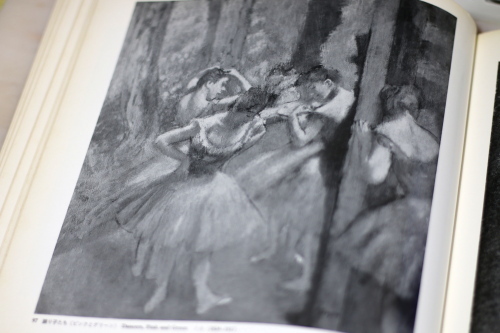

この頃は図録の写真も全てはカラーではなくて、ページの後の方はモノクローム。

ドガの踊り子の作品ははどんな色なんだろう?? 等々想像したりetc etc…、時々引っ張り出しては眺めていました。

その図録も、変色して角はだいぶ傷んだり。

改めて棚から取り出してみると50年も経ってしまったんだなぁ等々と…。

そうそう、それから、この図録はたぶん、わが国で初めてのメトロポリタン美術館展のものです。

そんな図録の思い出もある、メトロポリタン美術館展…。

≪踊り子たち(ピンクとグリーン) ドガ≫

2022年、新美術館でメトロポリタン美術館展が開催される。

しかも、大好きなフェルメールの作品 ≪信仰の寓意≫ が来ると聴いたので、

ドレスデン美術館展で ≪窓辺で手紙を読む女≫ を見た翌週のチケットも取りました。

2週連続フェルメールは至福以上の至福の時 !! ♪♪ 「至福の2週間」です。

娘はこの展覧会で展示される、フラ・アンジェリコの一枚がとても気になるということで、娘の分も。

コロナになってからの展覧会は混雑緩和のため、ほとんどが時間指定となっています。

それなりには並ぶものの、過度の混雑はなく、以前と比べるとゆっくりと鑑賞できるので、このシステム、

コロナが収まった後も続けてくれるといいなと思います。

10時半からのチケットでしたが、少し前に到着すると時間指定の方達の列ができていました。

ゆっくり入ればいいと思い、列がほとんどなくなるまで待ってから…、

いよいよ50年ぶりのメトロポリタン美術館の作品たちです。

展覧会は3部構成、「Ⅰ.信仰とルネッサンス」、「Ⅱ.絶対主義と啓蒙主義の時代」、

「Ⅲ.革命と人々のための芸術」に分けて65点の作品が紹介されていましたが、

先ずは「Ⅰ.信仰とルネッサンス」のフラ・アンジェリコの前でくぎ付けになりました。

フラ・アンジェリコの作品はフレスコ画で壁画が多いため、日本で見られる機会はとても少ないです。

貴重な貴重な機会。

娘は初期ルネッサンス以前のものに興味があり、どうしてもこの作品が見たかったとのことでした。

じぶんは、とにかくフェルメールなのですが、それでも娘につられて? かなりゆっくりと鑑賞することができました。

はやる気持ちを落ち着けてゆっくりと見ると、最初眺めていた時には見えなかったものがだんだんと見えてきました。

向って右側の白馬たちだけではなくて、反対側にも馬が4頭もいること。

遠近法を意識して描かれていて、十字架の奥にも人がいて、それも奥行きを表す効果となっていること etc etc …。

フラ・アンジェリコもなかなか面白かったです。やはり、絵画とは時間をかけてゆっくり、話さないといけないです。

≪キリストの磔刑 1420-23 フラ・アンジェリコ≫

「Ⅱ.絶対主義と啓蒙主義の時代」からは、

展覧会のポスターにもなっています、ラ・トゥールの「女占い師」。

とにかく色彩鮮やかできれいだなぁと。そして、まるで舞台でも見ている様だなと。

登場人物の交わりあう視線と、男性から金品を盗もうとしている周りの女性たち。

金のメダイヨンを切ろうとしている女性、左側にはポケットから財布でしょうか? を抜き取ろうとする女性。

そして、占いの代金? コインを男性から受け取ろうとしているおばあさん。

危うしハンサムボーイ !! と言ったところでしょうか。

普通なら人気者のフェルメールの一枚が展示されている展覧会です、ポスター等にはフェルメールだと思うのですが、

色鮮やかで美しい、しかも見ていて飽きない、印象的なラ・トゥールの≪女占い師≫、ポスターはこれでいいなと。

≪女占い師 1630 ジョルジュ・ド・ラ・トゥール≫

そして、2022年のフェルメールの2枚目です、≪信仰と寓意≫。

フェルメールは1632年に生まれて1675年に亡くなっているので、晩年の頃の作品です。

じぶんの好きな≪ミルクを注ぐ女≫や、≪デルフトの眺望≫、≪青衣の女≫、≪真珠の首飾りの≫≫ etc etc …、

1660年代の作品と比べると、かなり色んなものが描き込まれていて少しの違和感はあるのですが、

それでもやはりフェルメール。

よく見て行けば、流石フェルメール!! と思うところがいくつもありました。

天上から吊り下げられたガラス玉(天上界、進行する人間の魂の象徴)の上の光たち、

床に敷かれた緑色の織物の質感、タペストリーの折り目に当たる光、

隅石(協会、キリストの象徴)に押しつぶされたヘビ(現在、悪)の目やうろこの光の描写等々。

光の表現の仕方、織物や地球儀の細部にわたる描写と質感…、これらはやっぱりフェルメール ♪

晩年の頃、フェルメールの作風が変わっていく様に思えますが、と言うよりもオランダが力が衰えてきて、

絵画購買層であった一般市民の力も比例的に…。そして、

小振りの風俗画から売れ筋のものが異なっていく過程だったのかもしれません。もう少し長生きしてくれたら、

どの様な作風に変わっていったのか、見ることができたのにと思いました。

変わった後のフェルメールも見てみたかったです。

≪信仰と寓意≫、フェルメールの作品で、実際の作品を見たものはこれで23枚になりました。

≪信仰の寓意 1670-1672 ヨハネス・フェルメール≫

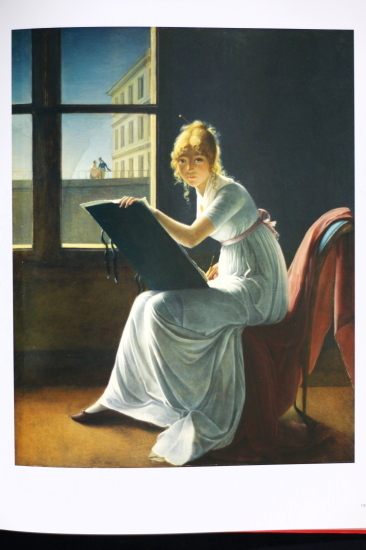

メトロポリタン美術館展、展示された65点はどれも素晴らしい作品ばかりでしたが、上の3枚の他、

特に印象に残ったものです。

先ずはマリー・ドニーズの作品。マリー・ドニーズは女性画家。男性が多い中でと言うことではなく、

この逆光の女性像がとても気になりました。

逆光と言う劇的な構図の中でその光たち、ドレスの上に、金髪のおくれ毛に、イーゼルを持った腕の上に、

とても印象的です。真っすぐに画家の方、作品を見るじぶん達の方を真っすぐに見つめている女性、気になりました。

又、後ろの窓がなぜか割れていること、窓の向こうの建物の上にいる男性と女性も、何かを意味しているようで、

??? 知的好奇心が尽きない一枚でした。

≪マリー・ジョセフィーヌ・シャルロット・デュ・ヴァル・ドーニュ(1868年没) 1801 マリー・ドニーズ・ヴィレール≫

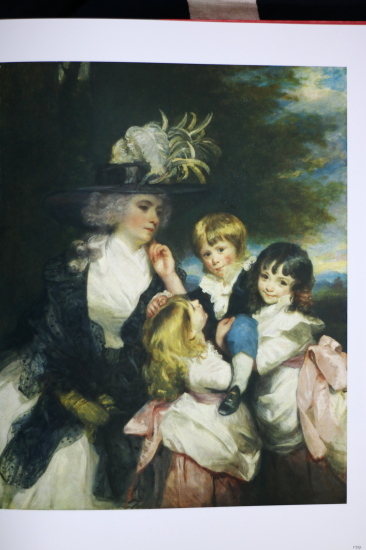

レイノルズのお母さんと3人の子供たちの肖像も気にいりました。

子どもたちがとてもキュート ♡

特に向かって右側の黒髪の少女は何てかわいいのでしょう。

≪レディ・スミスと子どもたち 1787 ジョシュア・レイノルズ≫

コローも好きな画家です。

展覧会によく連れて行ってくれた母が好きな画家の一人で、一緒にコローの絵を見るといつも、

「銀色の霧」と言っていたのを覚えています。なので、コローと言うと母と「銀色の霧」を思い出します。

単なる風景画…ではなく、情景だけでなくて、心情や思い、詩的なものを沢山感じる画家だなぁと思いますが、

この絵も正に。

≪遠くに等のある川の風景 1865 カミーユ・コロー≫

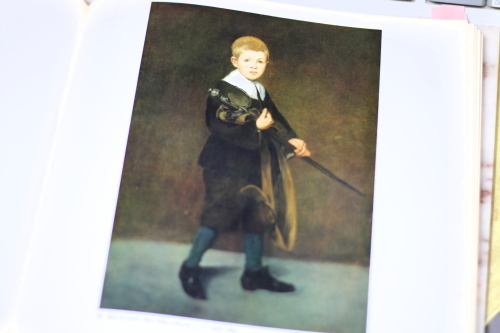

今回のメトロポリタン美術館展では、あの「すみっコぐらし」とのコラボで、展示された作品をモチーフにした

「てのりぬいぐるみ」が販売されていました。

カラヴァッジョ、レンブラント、ブーシェ、ゴヤ、ルノワールの作品のモチーフの5種類。

どれも可愛かったのですが、娘のチョイスでこの作品をモチーフにした、

「しろくま【ゴヤ】《ホセ・コスタ・イ・ボネルス、 通称ペピート》」を連れて帰ってきました。

≪ホセ・コスタ・イ・ボネルス、通称ペピート 1810 フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス≫

前の週に連れてきたミッフィーとのツーショット。笑

ゆっくりとヨーロッパ・マスターピースを鑑賞してお腹が空きました。

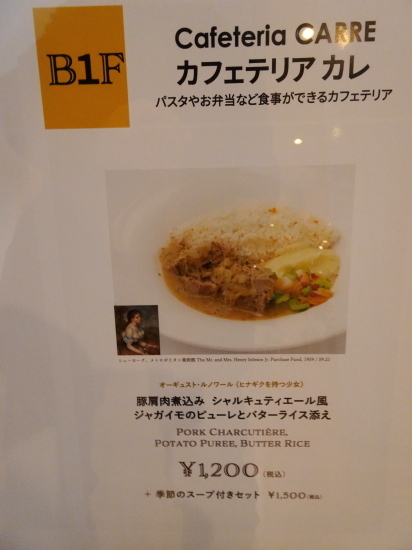

前の週と同様に美術館のカフェに行ってみようということで、

ここも初めてです、

新美術館の Cafeteria CARRE さんへ。

娘は鶏もも肉のクリーム煮、じぶんはミーハーですから?

展覧会とのコラボメニューの「豚肩肉煮込み シャルキュティエール風 ジャガイモのピューレとバターライス添え」

という長い名前のメニューにしました。季節のスープを付けて。

スープは娘に取られましたが…、じぶんはもちろんビールを頂きました。 笑

素敵な絵画を見た後の冷たいビールは、本当に美味しいです !!

しろくま【ゴヤ】と一緒に !!

今年2枚目のフェルメールにも会えたし、

その他も粒ぞろいの素晴らしい作品ばかり。

とても素敵な展覧会でした、メトロポリタン美術館展 ♪♪

何よりも、50年前に母に連れて行ってもらった美術館展に、再びまた、

娘を連れて行くことができたこと…。

≪剣を持つ少年 マネ≫

それって、なんだかすごいなぁと…、

≪芸術家の肖像 ヴェラスケス≫

その時に会ったドガ、マネ、ヴェラスケス、ルブランなどにも再びあえて…、

≪ジョクール侯爵夫人像 ヴィジェ・ルブラン≫

これもすごいなぁとつくづくと。

今回買ってきた図録は、娘に上げようと思います。

ずっと持っていてくれるといいのだけれど。

桜は終わりですが、名残の桜餅を頂きました。

ほんのり桜の香り、春の名残りを楽しみながら…。

" 2022/02/19 European Masterpieces THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART,NEW YORK "

子供の頃、母によく展覧会に連れて行ってもらいましたので、その中の一つのものだと思うのですが、

どんな展覧会だったのか…良く覚えてはいません。

きっと? 展覧会よりもその後の上野での食事の方が嬉しかったのかも??

でも、引っ越しもいくつかしたものの、その都度ちゃんと部屋の本棚にずっと収まっていてくれていて、

ずっと一緒にいる図録です。

表情があるような…ない様な…不思議な感じ、表紙のゴーギャン、綺麗なお姉さんの肖像。

この頃は図録の写真も全てはカラーではなくて、ページの後の方はモノクローム。

ドガの踊り子の作品ははどんな色なんだろう?? 等々想像したりetc etc…、時々引っ張り出しては眺めていました。

その図録も、変色して角はだいぶ傷んだり。

改めて棚から取り出してみると50年も経ってしまったんだなぁ等々と…。

そうそう、それから、この図録はたぶん、わが国で初めてのメトロポリタン美術館展のものです。

そんな図録の思い出もある、メトロポリタン美術館展…。

≪踊り子たち(ピンクとグリーン) ドガ≫

2022年、新美術館でメトロポリタン美術館展が開催される。

しかも、大好きなフェルメールの作品 ≪信仰の寓意≫ が来ると聴いたので、

ドレスデン美術館展で ≪窓辺で手紙を読む女≫ を見た翌週のチケットも取りました。

2週連続フェルメールは至福以上の至福の時 !! ♪♪ 「至福の2週間」です。

娘はこの展覧会で展示される、フラ・アンジェリコの一枚がとても気になるということで、娘の分も。

コロナになってからの展覧会は混雑緩和のため、ほとんどが時間指定となっています。

それなりには並ぶものの、過度の混雑はなく、以前と比べるとゆっくりと鑑賞できるので、このシステム、

コロナが収まった後も続けてくれるといいなと思います。

10時半からのチケットでしたが、少し前に到着すると時間指定の方達の列ができていました。

ゆっくり入ればいいと思い、列がほとんどなくなるまで待ってから…、

いよいよ50年ぶりのメトロポリタン美術館の作品たちです。

展覧会は3部構成、「Ⅰ.信仰とルネッサンス」、「Ⅱ.絶対主義と啓蒙主義の時代」、

「Ⅲ.革命と人々のための芸術」に分けて65点の作品が紹介されていましたが、

先ずは「Ⅰ.信仰とルネッサンス」のフラ・アンジェリコの前でくぎ付けになりました。

フラ・アンジェリコの作品はフレスコ画で壁画が多いため、日本で見られる機会はとても少ないです。

貴重な貴重な機会。

娘は初期ルネッサンス以前のものに興味があり、どうしてもこの作品が見たかったとのことでした。

じぶんは、とにかくフェルメールなのですが、それでも娘につられて? かなりゆっくりと鑑賞することができました。

はやる気持ちを落ち着けてゆっくりと見ると、最初眺めていた時には見えなかったものがだんだんと見えてきました。

向って右側の白馬たちだけではなくて、反対側にも馬が4頭もいること。

遠近法を意識して描かれていて、十字架の奥にも人がいて、それも奥行きを表す効果となっていること etc etc …。

フラ・アンジェリコもなかなか面白かったです。やはり、絵画とは時間をかけてゆっくり、話さないといけないです。

≪キリストの磔刑 1420-23 フラ・アンジェリコ≫

「Ⅱ.絶対主義と啓蒙主義の時代」からは、

展覧会のポスターにもなっています、ラ・トゥールの「女占い師」。

とにかく色彩鮮やかできれいだなぁと。そして、まるで舞台でも見ている様だなと。

登場人物の交わりあう視線と、男性から金品を盗もうとしている周りの女性たち。

金のメダイヨンを切ろうとしている女性、左側にはポケットから財布でしょうか? を抜き取ろうとする女性。

そして、占いの代金? コインを男性から受け取ろうとしているおばあさん。

危うしハンサムボーイ !! と言ったところでしょうか。

普通なら人気者のフェルメールの一枚が展示されている展覧会です、ポスター等にはフェルメールだと思うのですが、

色鮮やかで美しい、しかも見ていて飽きない、印象的なラ・トゥールの≪女占い師≫、ポスターはこれでいいなと。

≪女占い師 1630 ジョルジュ・ド・ラ・トゥール≫

そして、2022年のフェルメールの2枚目です、≪信仰と寓意≫。

フェルメールは1632年に生まれて1675年に亡くなっているので、晩年の頃の作品です。

じぶんの好きな≪ミルクを注ぐ女≫や、≪デルフトの眺望≫、≪青衣の女≫、≪真珠の首飾りの≫≫ etc etc …、

1660年代の作品と比べると、かなり色んなものが描き込まれていて少しの違和感はあるのですが、

それでもやはりフェルメール。

よく見て行けば、流石フェルメール!! と思うところがいくつもありました。

天上から吊り下げられたガラス玉(天上界、進行する人間の魂の象徴)の上の光たち、

床に敷かれた緑色の織物の質感、タペストリーの折り目に当たる光、

隅石(協会、キリストの象徴)に押しつぶされたヘビ(現在、悪)の目やうろこの光の描写等々。

光の表現の仕方、織物や地球儀の細部にわたる描写と質感…、これらはやっぱりフェルメール ♪

晩年の頃、フェルメールの作風が変わっていく様に思えますが、と言うよりもオランダが力が衰えてきて、

絵画購買層であった一般市民の力も比例的に…。そして、

小振りの風俗画から売れ筋のものが異なっていく過程だったのかもしれません。もう少し長生きしてくれたら、

どの様な作風に変わっていったのか、見ることができたのにと思いました。

変わった後のフェルメールも見てみたかったです。

≪信仰と寓意≫、フェルメールの作品で、実際の作品を見たものはこれで23枚になりました。

≪信仰の寓意 1670-1672 ヨハネス・フェルメール≫

メトロポリタン美術館展、展示された65点はどれも素晴らしい作品ばかりでしたが、上の3枚の他、

特に印象に残ったものです。

先ずはマリー・ドニーズの作品。マリー・ドニーズは女性画家。男性が多い中でと言うことではなく、

この逆光の女性像がとても気になりました。

逆光と言う劇的な構図の中でその光たち、ドレスの上に、金髪のおくれ毛に、イーゼルを持った腕の上に、

とても印象的です。真っすぐに画家の方、作品を見るじぶん達の方を真っすぐに見つめている女性、気になりました。

又、後ろの窓がなぜか割れていること、窓の向こうの建物の上にいる男性と女性も、何かを意味しているようで、

??? 知的好奇心が尽きない一枚でした。

≪マリー・ジョセフィーヌ・シャルロット・デュ・ヴァル・ドーニュ(1868年没) 1801 マリー・ドニーズ・ヴィレール≫

レイノルズのお母さんと3人の子供たちの肖像も気にいりました。

子どもたちがとてもキュート ♡

特に向かって右側の黒髪の少女は何てかわいいのでしょう。

≪レディ・スミスと子どもたち 1787 ジョシュア・レイノルズ≫

コローも好きな画家です。

展覧会によく連れて行ってくれた母が好きな画家の一人で、一緒にコローの絵を見るといつも、

「銀色の霧」と言っていたのを覚えています。なので、コローと言うと母と「銀色の霧」を思い出します。

単なる風景画…ではなく、情景だけでなくて、心情や思い、詩的なものを沢山感じる画家だなぁと思いますが、

この絵も正に。

≪遠くに等のある川の風景 1865 カミーユ・コロー≫

今回のメトロポリタン美術館展では、あの「すみっコぐらし」とのコラボで、展示された作品をモチーフにした

「てのりぬいぐるみ」が販売されていました。

カラヴァッジョ、レンブラント、ブーシェ、ゴヤ、ルノワールの作品のモチーフの5種類。

どれも可愛かったのですが、娘のチョイスでこの作品をモチーフにした、

「しろくま【ゴヤ】《ホセ・コスタ・イ・ボネルス、 通称ペピート》」を連れて帰ってきました。

≪ホセ・コスタ・イ・ボネルス、通称ペピート 1810 フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス≫

前の週に連れてきたミッフィーとのツーショット。笑

ゆっくりとヨーロッパ・マスターピースを鑑賞してお腹が空きました。

前の週と同様に美術館のカフェに行ってみようということで、

ここも初めてです、

新美術館の Cafeteria CARRE さんへ。

娘は鶏もも肉のクリーム煮、じぶんはミーハーですから?

展覧会とのコラボメニューの「豚肩肉煮込み シャルキュティエール風 ジャガイモのピューレとバターライス添え」

という長い名前のメニューにしました。季節のスープを付けて。

スープは娘に取られましたが…、じぶんはもちろんビールを頂きました。 笑

素敵な絵画を見た後の冷たいビールは、本当に美味しいです !!

しろくま【ゴヤ】と一緒に !!

今年2枚目のフェルメールにも会えたし、

その他も粒ぞろいの素晴らしい作品ばかり。

とても素敵な展覧会でした、メトロポリタン美術館展 ♪♪

何よりも、50年前に母に連れて行ってもらった美術館展に、再びまた、

娘を連れて行くことができたこと…。

≪剣を持つ少年 マネ≫

それって、なんだかすごいなぁと…、

≪芸術家の肖像 ヴェラスケス≫

その時に会ったドガ、マネ、ヴェラスケス、ルブランなどにも再びあえて…、

≪ジョクール侯爵夫人像 ヴィジェ・ルブラン≫

これもすごいなぁとつくづくと。

今回買ってきた図録は、娘に上げようと思います。

ずっと持っていてくれるといいのだけれど。

桜は終わりですが、名残の桜餅を頂きました。

ほんのり桜の香り、春の名残りを楽しみながら…。

" 2022/02/19 European Masterpieces THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART,NEW YORK "