西洋美術館リニューアル_自然と人のダイアローグ展:20220723 [展覧会]

9時30分から10時の間のチケットを、Art Pass で買っておきました。

7月23日土曜日、

デバックに E-M1 12-40 、読みかけの大山淳子さんの「あずかりやさん まぼろしチャーハン」ポプラ文庫、

Walkman の相棒たち。

9時半少し前に上野駅に着くように電車に乗れば、土曜日のこの時間帯は結構空いています、ゆったり気分。

仕事でなく東京方面に向かう電車に乗るのは久しぶり。

車窓から見える空はずっとずっと高く、ずっと爽快な濃い青色に思えるのはなぜなのでしょう? 笑

そんなことを思って…、Walkman からの音楽を聴きながら、ポプラ文庫を読み始めれば……、

「次は上野」との案内で本の世界から無事の帰還。乗り過ごさずに済みました。 ^^;

大山さんの「あずかりやさん」シリーズはどれも良いお話で大好きなのですが、この「まぼろしチャーハン」も、

とても素敵なお話です。

短編が5つなのですが、どれもがみんな…詩のようで…お話に入っていくとついつい、

乗り過ごしてしまう危険性ありです。

そして、公園側の改札口を出れば国立西洋美術館。

国立西洋美術館、

2020年10月から始まったリニュアル工事がこの4月に終わって、一度ちゃんと見てみたいなぁと思っていたのと、

開催されている展覧会のフリードリッヒの一枚が気になっていました。

9時半の開館時間に皆さんは並んでいらっしゃいましたが、

じぶんはしばらくぶりなので、周辺を一回り、美術館や文化会館の周りをふらりふらり。

いつもは気付かない銅像にも気が付きました。何年も何十回も文化会館に通っているのに…。 ^^;

帰って来てからで調べると、

「ダイアナ」、アメリカの女性彫刻家 アンナ・ハイアット・ハイティント(1876-1973)の作品なんだそうです。

知らなかった。

しばらくぶりと言うことにも、良いことは? あるのだなぁと !!

新鮮な目で見ると新たな発見も??

展覧会は、

リニューアルオープン記念の展覧会「自然と人のダイアローグ フリードリヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで」。

≪マックス・リーバーマン ラーレンの通学路 1898年≫

今年開館100周年を迎えたフォルフハング美術館との共同開催の展覧会で、

西洋美術館が松方コレクションがもととなっている様に、

フォルフハング美術館もまた、カール・エルンスト・オストハウスのコレクションがもとになっているのだそうです。

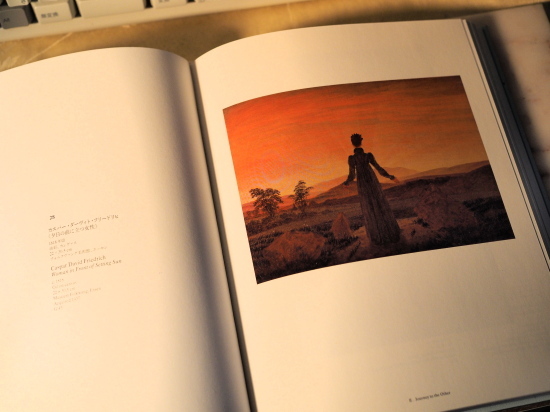

≪カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性 1818年~1820年≫

ベースが似ている美術館のコラボ展は、印象派、ポスト印象派を中心として、ドイツ・ロマン主義から20世紀絵画

までの作品が多数、展示されていました。

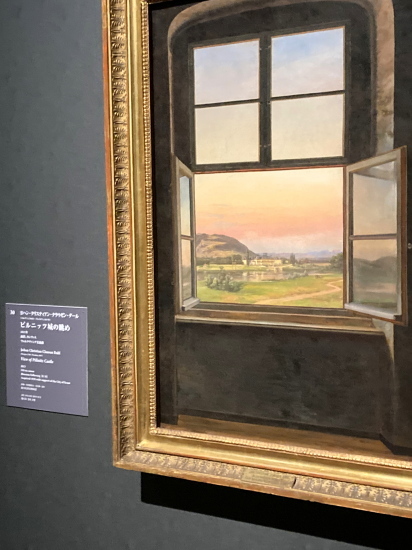

≪ヨハン・クリスティアン・クラウゼン・ダール ビルニッツ城の眺め 1823年≫

この展覧会、個人蔵以外の作品は写真OKでした。

≪ギュスターヴ・モロー 聖なる象 1882年≫

写真OKだと、撮るのに一生懸命になってしまうこともあるので、

≪ギュスターヴ・モロー 聖チェチリア 1885年~1890年≫

せっかくの素晴らしい作品たちとは、ゆっくりとじぶんの目で見させて頂いて、色々と話をさせてもらって…、

≪ポール・ランソン ジキタリス 1899年≫

写真はその後で。

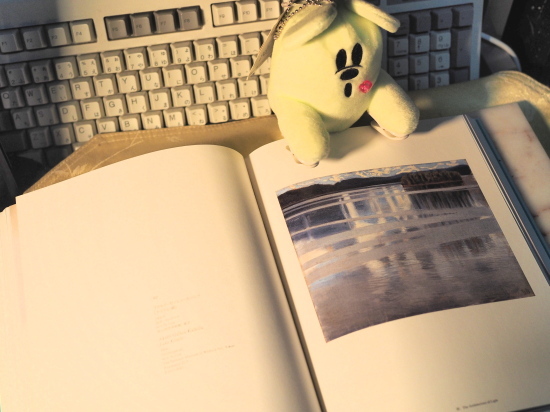

≪アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖 1906年≫

じぶんにとって、この展覧会は、

2月にドレスデン美術館展とメトロポリタン美術館展で、フェルメールを2週連続で見た後、約半年ぶり、

久しぶりの展覧会でした。

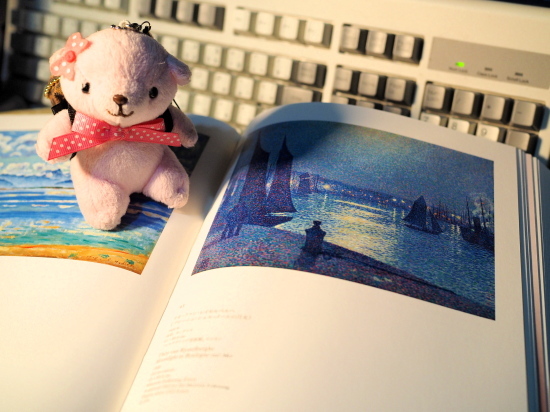

≪ポール・シニャック サン=トロぺの港 1901年~1902年≫

先ず目に飛び込んできたのは、マックス・リーバーマンの≪ラーレンの通学路≫。

マックス・リーバマンと言う画家さんは、意識したことがなかったのですが、この作品を見て、はっ!!って思いました。

右側の大きく空いた空間、そこに、通学路なので朝なのでしょう、朝日の木漏れ日が降り注いでいる。

奥にはおそろいの制服を着た女子学生たちが、学校の方へまっすぐに登校していく。

構図も、それに色やモチーフの絵筆の使い方とか etc etc …、もっと知ってみたい画家になりました。

≪クロード・モネ 陽を浴びるポプラ並木 1891年≫

そして、楽しみにしていた「カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性」にも会うことができました。

思っていたより小さなサイズでしたが、でもでも、偉大なオーラが額縁を飛び出して会場中に放たれていました。

この作品は昔から色々な解釈がされてきたとのこと。

夜明け前 or 陽の沈む頃、死の脅威との対峙 or 子供を宿した女性の生命の源、真逆の解釈が色々 etc etc …、

なのだそうです。

ただ、モデルはフリードリッヒの新妻のカロリーネ(作品は結婚した年に描かれているとのこと)とのことなので、

じぶんとしては、やはり、「日の出、生命の源、子供を宿す女性派」です。

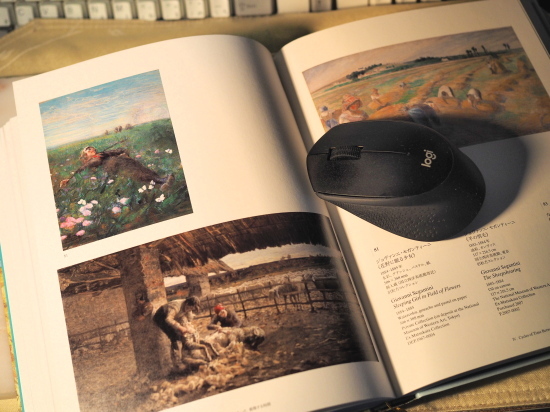

≪ジョバンニ・セガンティー二 羊の剪毛 1883年~1884年≫

どちらの思いで描いたのかはフリードリッヒ本人に聞かないと分からないですが、

でも、作品は本当に素晴らしいなぁ !!

夜明け前(自分はそう思うので)のこのオレンジ色のグラデーションは、早朝散歩でも見る色彩。

あの一瞬、

光が生まれる一瞬って、確かに命の源と言うもの、きっと人類がずっとずっと太古の昔から感じてきたもの、

再生や永遠の命、輪廻etc etc …、そんなものを感じる刹那なんだと…。

≪フィンセント・ファン・ゴッホ 刈り入れ 1889年≫

これらの他にも、西洋美術館の新購入の作品「アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖」はとても惹かれた作品でした。

ロンドンナショナルギャラリーに同じテーマの有名な作品がありますが、同じテーマで4つの作品があり、今回美術館が購入したのはその一つとのこと。

北欧フィンランドの画家、アクセリ・ガッレン=カッレラの作品ですが、フィンランドの作曲家シベリウスを聴きながら見たい作品だなぁと思いました。

≪クロード・モネ 睡蓮、柳の反映 1916年≫

モローも、セガンティー二も、

ゴッホの「刈り入れ」も素晴らしかったし、修復が終わってお披露目の時に見させてもらったモネの、

「睡蓮、柳の反映」にも再び会うことができました。

≪クロード・モネ 睡蓮 1916年≫

自然と人との対話 or 会話という展覧会のテーマそのものにも、

へたくそでが、夜明けの写真を撮ったりするじぶんですから興味津々でしたが、

そんなテーマから離れても、展示されている一枚一枚の作品たちは、とても素晴らしいものでした。

西洋美術館リニュアルにふさわしい展覧会だったなあ b^^

チケットで常設展も見られるとのことだったので、これも久しぶりの西洋美術館の常設展も。

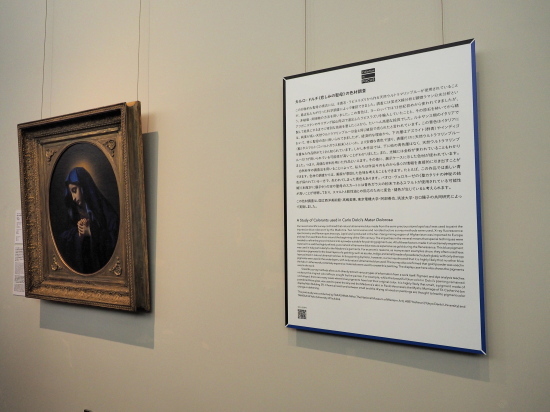

カルロ・ドルチの「悲しみの聖母」はとても素敵な作品ですが、近年行った色材調査の概要が紹介されていて興味津々。

と言うのは、大好きなフェルメールのフェルメールブルー、ラビズラズリと言う文字が目に飛び込んできたからです。

掲示されていた説明資料から抜粋です。

「カルロ・ドルチ≪悲しみの聖母≫の色彩調査」

「聖母の青衣には、半貴石・ラピスラズリから作る天然ウルトラマリンブルーが使用されている。

金と同じ値段で売られたという天然ウルトラマリンブルーは、イタリアにおいて特に聖母の衣に用いられてきたが、

経済的な理由から、下の層はより安価なアズライトやインディゴやスマルトといった青色で塗り、表層だけに

天然ウルトラマリンブルーを重ねた作品例が多数知られている。しかし本作品では、下に他の青色層はなく、

天然ウルトラマリンブルーだけが用いられている可能性が高いことが分かった。

また、光輪には金箔が使用されるなど、総じて高価な材料を用いた作品といえる。」

美術館は、単に展示するだけではなくて、作品の学術調査も行っている研究機関でもあるんだなぁと、

改めて思いました。

≪カルロ・ドルチ 悲しみの聖母 1655年≫

西洋美術館、こうして常設展をじっくり見てみると、流石、我が国の首都にある国立美術館だなぁと思う作品が色々。

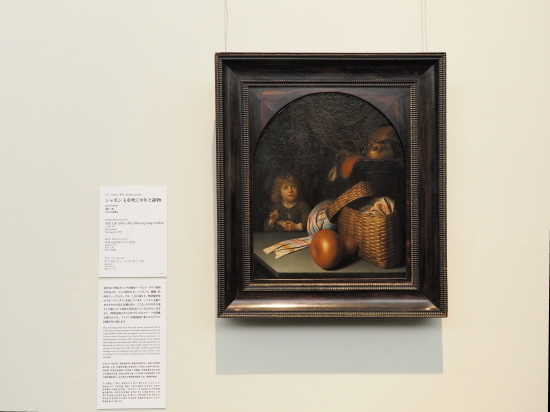

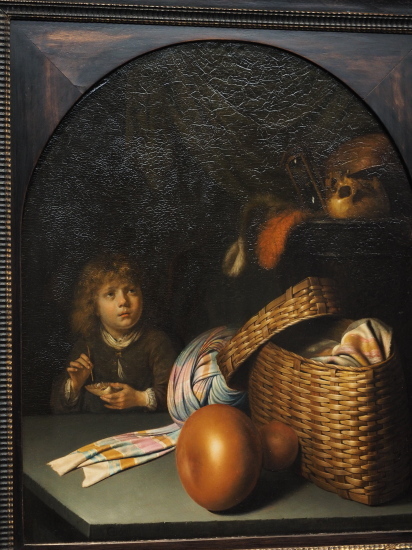

この作品もなぜか惹かれてしまい、暫く、翼の少年とじっくりと・・・。

≪ヘラルト・ダウ シャボン玉を吹く少年と静物 1613年~1675年≫

キャプションに書かれていました。

本作品はヘラルト・ダウの初期の作品です。

ここに描かれる、シャボン玉、髑髏、砂時計と言ったモチーフは「ヴァニタス」を表しています。

シャボン玉遊びをする少年の背には翼があり、亡くなった少年を天使として描くことで哀悼の意を表しているのかもしれません。明暗表現の中に浮かび上がるモチーフの精緻な描写からは、ライデン派細密画の祖となるダウの特徴が見て取れます。

フェルメールが好きで、同時代のオランダ絵画のこと、画家のことに興味を持ちました。

ヘラルト・ダウも好きになった画家の一人ですが、ここに来れば毎日でもあえるのだなぁと。

翼があるということで、ずっと見ていたのですが、関内の照明では? それとも老眼のせい? 良くは分かりませんでした。

帰って来て、撮ってきた写真を拡大したりして、なるほど!! です。

ラファエル前派のイギリスの画家、ミレイの作品2枚も良かったです。

ミレイの作品の子供たちは、単に可愛いというだけではないなぁと。一言で言うと、目力が半端じゃないです。

それと、子供たちに当たる光が、暗い背景からその姿を浮かび上がらせて、普通じゃない感も。

こういう作品に会ってしまうと、その前は素通りできないんです。^^;

≪ジョン・エヴァリット・ミレイ あひるの子 1889年≫

西洋美術館 作品解説より

特定の少女の肖像画として描かれたものではなく、その題名が示すように、画面の手前に見えるあひるの子と少女が重ね合わされた、寓意的風俗画と解釈される。

イギリスでは、1869年にアンデルセンの『醜いあひるの子』がUgly Ducklingとして翻訳されており、おそらくこの幾分貧しげな少女の中に、童話のあひるの子と同じような将来の変貌を見させようとしているものと考えられよう。

少女の髪は櫛を通されず、靴も傷んでいるように見える。手に握られているものは、この作品の主題解釈に役立つものと思われるが、手紙のようにもハンカチのようにも見え、残念ながら判然としない。

目力と言うことではこの「狼の巣穴」もです !!

解説より

グランドピアノを狼の巣穴にみたてて遊ぶ4人は、本作の画家ジョン・エヴァリット・ミレイの子供たちです。

画面中央で熊の毛皮をかぶりこちらをにらみつけ、右手を突き出しているのが長男エヴァレット、その隣で毛皮から顔をのぞかせているのは次女メアリー、その奥で羊の毛皮をかぶり兄を見つめているのは次男ジョージです。反対側では長女エフィーがひとり退屈そうに、手に持った花をみつめています。

妻エフィーとの間に合計8人の子供を授かったミレイは、彼らを身近なモデルとして頻繁に描きました。子供たちの目線の高さで遊びの様子を描いた本作からは、父親としてのミレイのまなざしと愛情が感じられます。

≪ジョン・エヴァリット・ミレイ 狼の巣穴 1863年≫

企画展と常設展をのんびり、ゆっくりと回って、

半年ぶりに絵画たちとの良い時間を過ごした後は、今年の4月にリニュアル工事が終わった美術館自体をじっくりと。

リニュアルのコンセプト、ル・コルビュジエ設計当時の姿に近づけることもその一つだったのだと。

西洋美術館は、2016年に「ル・コルビュジエの建築作品ー近代建築運動への顕著な貢献ー」の一部として世界遺産に登録されましたが、

その際にユネスコからは「当初の前庭の設計意図が一部失われている」と指摘されていました。

今回訪れてみると、指摘の美術館前の前庭が大きく変わっているのに気が付きました。

地下にある企画展示室の屋上防水の更新にあわせて、前庭を本館開館時の姿に可能な限り戻すこととしたそうです。

植えられていた大きな木々は撤去されて、植栽は最小限に縮小。

更に、外部との連続性を持たせるため、柵も開放的な透過性のあるものへと変更されていました。

上野公園自体が、広々とした開放的な感じに変わっていると思うのですが、その中によくなじんでいるなぁ、

良い感じの美術館になったなぁと b^^

開館当時は西側(上野公園の噴水広場側)が正門だったんだそうです(これも今回初めて知りましたが)。

そして、その正門からロダンの《地獄の門》へと一直線に伸びる線と、途中で左に直角に曲がり本館へ向かう線が引かれていて、入口へと誘導するような役割を担っていたのだそうですが、

今回の工事では西側に小さな門を設け、そこから延びる線も分かりやすく再整備されました。

ロダンの《考える人》と《カレーの市民》も当初に近い位置に変更され、再整備された線に沿って進むことで、ル・コルビュジエの設計意図が感じられるようになったとのことです。

前の西洋美術館も、上野の森風で、

それはそれでよかったのですが、

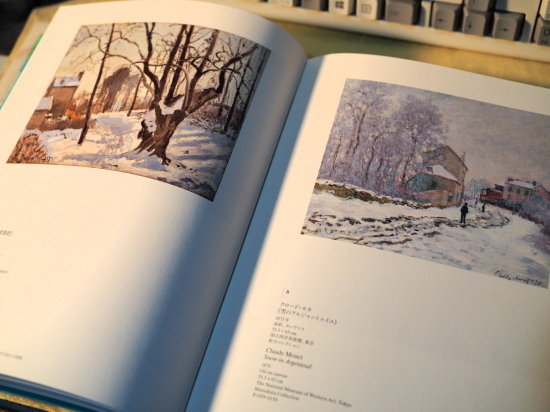

≪ピサロ ルーヴシエンヌの雪景色(左) クロード・モネ 雪のアルジャントゥイユ(右)≫

空が良く見えるようになり、開放的で明るい感じになったなあと思いました。

≪カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性≫

この美術館なら、何回でも通いたいなぁとも。

≪アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖≫

じぶんには隠れ家的な? 気に入りの場所が幾つかありました。

鎌倉だと東慶寺、美術館だとブリヂストン美術館 etc etc ・・・。

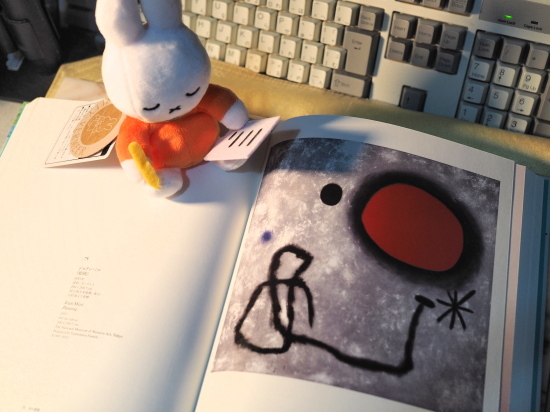

≪ジョアン・ミロ 絵画≫

でも、

東慶寺は写真が撮れなくなってしまったし、ブリヂストン美術館はアーティゾン美術館に替わってしまいました。

≪ジョヴァンニ・セガンティー二 花野に眠る少女≫

好きだった隠れ家がなくなってしまいました。

それ等とは少しニュアンスが違いますけれど、西洋美術館の常設展示室。

好きな作品も改めて認識したし、何よりも明るくて開放的になった美術館です。これからはもっと通おうと思います。

≪テオ・ファン・レイセルベルへ ブローニュ=シュル~メールの月光≫

この日は一人で出かけたので、

ゆっくり作品たちを見てお腹が空きましたが、

外で食事をせずにそのまま、相棒たちとJRへ。

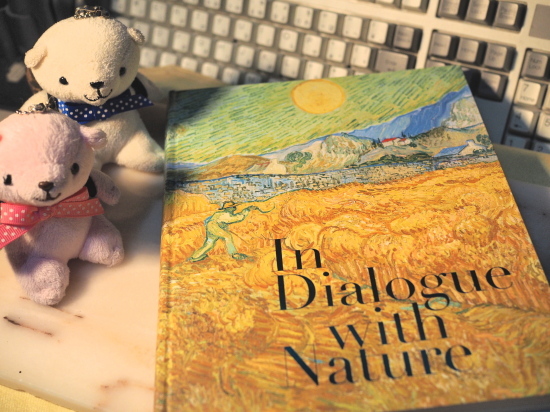

印象に残った作品のポストカードと図録を連れて帰ってきました。

帰りに近所のパン屋さんによってパンを買ってきましたが、

お腹が空きすぎていて3つも ^^;; ベーコンエピ、ウインナーパン、それと、

クロワッサンにカスタードクリームとホイップクリームが挟んでいるもの(これ美味しいんです)買ってしまいました。

お疲れさまの本麒麟の泡泡と一緒に 笑

美味しく頂きました。

酷暑の夏も、そろそろ終わりでしょうか?

毎朝の Walking 、左手のアップルウォッチに促されてずっと続けていますが、

日の出の時間が遅くなったなぁ、それに、元気に咲いていたヒマワりも種になっているものも etc etc…。

トンボもたくさん見かけるようになりました。

涼しく過ごしやすくなるのは歓迎ですが、その反面、

何だか物悲しく、少しの寂しさも感じます。 若い頃は沈思黙考的なもの? 季節で言うと冬が好きだったと思うのですが、

年を取った今、それはエネルギーのあふれる光に満ちた夏に変わりました。

せめてもう少しだけ? 行く夏の余韻を楽しませてくれるといいなと、秋味のビールを飲みながら…です ^^;

" 2022/07/23 In Dialogue with Nature The National Museum of Western Art "

7月23日土曜日、

デバックに E-M1 12-40 、読みかけの大山淳子さんの「あずかりやさん まぼろしチャーハン」ポプラ文庫、

Walkman の相棒たち。

9時半少し前に上野駅に着くように電車に乗れば、土曜日のこの時間帯は結構空いています、ゆったり気分。

仕事でなく東京方面に向かう電車に乗るのは久しぶり。

車窓から見える空はずっとずっと高く、ずっと爽快な濃い青色に思えるのはなぜなのでしょう? 笑

そんなことを思って…、Walkman からの音楽を聴きながら、ポプラ文庫を読み始めれば……、

「次は上野」との案内で本の世界から無事の帰還。乗り過ごさずに済みました。 ^^;

大山さんの「あずかりやさん」シリーズはどれも良いお話で大好きなのですが、この「まぼろしチャーハン」も、

とても素敵なお話です。

短編が5つなのですが、どれもがみんな…詩のようで…お話に入っていくとついつい、

乗り過ごしてしまう危険性ありです。

そして、公園側の改札口を出れば国立西洋美術館。

国立西洋美術館、

2020年10月から始まったリニュアル工事がこの4月に終わって、一度ちゃんと見てみたいなぁと思っていたのと、

開催されている展覧会のフリードリッヒの一枚が気になっていました。

9時半の開館時間に皆さんは並んでいらっしゃいましたが、

じぶんはしばらくぶりなので、周辺を一回り、美術館や文化会館の周りをふらりふらり。

いつもは気付かない銅像にも気が付きました。何年も何十回も文化会館に通っているのに…。 ^^;

帰って来てからで調べると、

「ダイアナ」、アメリカの女性彫刻家 アンナ・ハイアット・ハイティント(1876-1973)の作品なんだそうです。

知らなかった。

しばらくぶりと言うことにも、良いことは? あるのだなぁと !!

新鮮な目で見ると新たな発見も??

展覧会は、

リニューアルオープン記念の展覧会「自然と人のダイアローグ フリードリヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで」。

≪マックス・リーバーマン ラーレンの通学路 1898年≫

今年開館100周年を迎えたフォルフハング美術館との共同開催の展覧会で、

西洋美術館が松方コレクションがもととなっている様に、

フォルフハング美術館もまた、カール・エルンスト・オストハウスのコレクションがもとになっているのだそうです。

≪カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性 1818年~1820年≫

ベースが似ている美術館のコラボ展は、印象派、ポスト印象派を中心として、ドイツ・ロマン主義から20世紀絵画

までの作品が多数、展示されていました。

≪ヨハン・クリスティアン・クラウゼン・ダール ビルニッツ城の眺め 1823年≫

この展覧会、個人蔵以外の作品は写真OKでした。

≪ギュスターヴ・モロー 聖なる象 1882年≫

写真OKだと、撮るのに一生懸命になってしまうこともあるので、

≪ギュスターヴ・モロー 聖チェチリア 1885年~1890年≫

せっかくの素晴らしい作品たちとは、ゆっくりとじぶんの目で見させて頂いて、色々と話をさせてもらって…、

≪ポール・ランソン ジキタリス 1899年≫

写真はその後で。

≪アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖 1906年≫

じぶんにとって、この展覧会は、

2月にドレスデン美術館展とメトロポリタン美術館展で、フェルメールを2週連続で見た後、約半年ぶり、

久しぶりの展覧会でした。

≪ポール・シニャック サン=トロぺの港 1901年~1902年≫

先ず目に飛び込んできたのは、マックス・リーバーマンの≪ラーレンの通学路≫。

マックス・リーバマンと言う画家さんは、意識したことがなかったのですが、この作品を見て、はっ!!って思いました。

右側の大きく空いた空間、そこに、通学路なので朝なのでしょう、朝日の木漏れ日が降り注いでいる。

奥にはおそろいの制服を着た女子学生たちが、学校の方へまっすぐに登校していく。

構図も、それに色やモチーフの絵筆の使い方とか etc etc …、もっと知ってみたい画家になりました。

≪クロード・モネ 陽を浴びるポプラ並木 1891年≫

そして、楽しみにしていた「カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性」にも会うことができました。

思っていたより小さなサイズでしたが、でもでも、偉大なオーラが額縁を飛び出して会場中に放たれていました。

この作品は昔から色々な解釈がされてきたとのこと。

夜明け前 or 陽の沈む頃、死の脅威との対峙 or 子供を宿した女性の生命の源、真逆の解釈が色々 etc etc …、

なのだそうです。

ただ、モデルはフリードリッヒの新妻のカロリーネ(作品は結婚した年に描かれているとのこと)とのことなので、

じぶんとしては、やはり、「日の出、生命の源、子供を宿す女性派」です。

≪ジョバンニ・セガンティー二 羊の剪毛 1883年~1884年≫

どちらの思いで描いたのかはフリードリッヒ本人に聞かないと分からないですが、

でも、作品は本当に素晴らしいなぁ !!

夜明け前(自分はそう思うので)のこのオレンジ色のグラデーションは、早朝散歩でも見る色彩。

あの一瞬、

光が生まれる一瞬って、確かに命の源と言うもの、きっと人類がずっとずっと太古の昔から感じてきたもの、

再生や永遠の命、輪廻etc etc …、そんなものを感じる刹那なんだと…。

≪フィンセント・ファン・ゴッホ 刈り入れ 1889年≫

これらの他にも、西洋美術館の新購入の作品「アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖」はとても惹かれた作品でした。

ロンドンナショナルギャラリーに同じテーマの有名な作品がありますが、同じテーマで4つの作品があり、今回美術館が購入したのはその一つとのこと。

北欧フィンランドの画家、アクセリ・ガッレン=カッレラの作品ですが、フィンランドの作曲家シベリウスを聴きながら見たい作品だなぁと思いました。

≪クロード・モネ 睡蓮、柳の反映 1916年≫

モローも、セガンティー二も、

ゴッホの「刈り入れ」も素晴らしかったし、修復が終わってお披露目の時に見させてもらったモネの、

「睡蓮、柳の反映」にも再び会うことができました。

≪クロード・モネ 睡蓮 1916年≫

自然と人との対話 or 会話という展覧会のテーマそのものにも、

へたくそでが、夜明けの写真を撮ったりするじぶんですから興味津々でしたが、

そんなテーマから離れても、展示されている一枚一枚の作品たちは、とても素晴らしいものでした。

西洋美術館リニュアルにふさわしい展覧会だったなあ b^^

チケットで常設展も見られるとのことだったので、これも久しぶりの西洋美術館の常設展も。

カルロ・ドルチの「悲しみの聖母」はとても素敵な作品ですが、近年行った色材調査の概要が紹介されていて興味津々。

と言うのは、大好きなフェルメールのフェルメールブルー、ラビズラズリと言う文字が目に飛び込んできたからです。

掲示されていた説明資料から抜粋です。

「カルロ・ドルチ≪悲しみの聖母≫の色彩調査」

「聖母の青衣には、半貴石・ラピスラズリから作る天然ウルトラマリンブルーが使用されている。

金と同じ値段で売られたという天然ウルトラマリンブルーは、イタリアにおいて特に聖母の衣に用いられてきたが、

経済的な理由から、下の層はより安価なアズライトやインディゴやスマルトといった青色で塗り、表層だけに

天然ウルトラマリンブルーを重ねた作品例が多数知られている。しかし本作品では、下に他の青色層はなく、

天然ウルトラマリンブルーだけが用いられている可能性が高いことが分かった。

また、光輪には金箔が使用されるなど、総じて高価な材料を用いた作品といえる。」

美術館は、単に展示するだけではなくて、作品の学術調査も行っている研究機関でもあるんだなぁと、

改めて思いました。

≪カルロ・ドルチ 悲しみの聖母 1655年≫

西洋美術館、こうして常設展をじっくり見てみると、流石、我が国の首都にある国立美術館だなぁと思う作品が色々。

この作品もなぜか惹かれてしまい、暫く、翼の少年とじっくりと・・・。

≪ヘラルト・ダウ シャボン玉を吹く少年と静物 1613年~1675年≫

キャプションに書かれていました。

本作品はヘラルト・ダウの初期の作品です。

ここに描かれる、シャボン玉、髑髏、砂時計と言ったモチーフは「ヴァニタス」を表しています。

シャボン玉遊びをする少年の背には翼があり、亡くなった少年を天使として描くことで哀悼の意を表しているのかもしれません。明暗表現の中に浮かび上がるモチーフの精緻な描写からは、ライデン派細密画の祖となるダウの特徴が見て取れます。

フェルメールが好きで、同時代のオランダ絵画のこと、画家のことに興味を持ちました。

ヘラルト・ダウも好きになった画家の一人ですが、ここに来れば毎日でもあえるのだなぁと。

翼があるということで、ずっと見ていたのですが、関内の照明では? それとも老眼のせい? 良くは分かりませんでした。

帰って来て、撮ってきた写真を拡大したりして、なるほど!! です。

ラファエル前派のイギリスの画家、ミレイの作品2枚も良かったです。

ミレイの作品の子供たちは、単に可愛いというだけではないなぁと。一言で言うと、目力が半端じゃないです。

それと、子供たちに当たる光が、暗い背景からその姿を浮かび上がらせて、普通じゃない感も。

こういう作品に会ってしまうと、その前は素通りできないんです。^^;

≪ジョン・エヴァリット・ミレイ あひるの子 1889年≫

西洋美術館 作品解説より

特定の少女の肖像画として描かれたものではなく、その題名が示すように、画面の手前に見えるあひるの子と少女が重ね合わされた、寓意的風俗画と解釈される。

イギリスでは、1869年にアンデルセンの『醜いあひるの子』がUgly Ducklingとして翻訳されており、おそらくこの幾分貧しげな少女の中に、童話のあひるの子と同じような将来の変貌を見させようとしているものと考えられよう。

少女の髪は櫛を通されず、靴も傷んでいるように見える。手に握られているものは、この作品の主題解釈に役立つものと思われるが、手紙のようにもハンカチのようにも見え、残念ながら判然としない。

目力と言うことではこの「狼の巣穴」もです !!

解説より

グランドピアノを狼の巣穴にみたてて遊ぶ4人は、本作の画家ジョン・エヴァリット・ミレイの子供たちです。

画面中央で熊の毛皮をかぶりこちらをにらみつけ、右手を突き出しているのが長男エヴァレット、その隣で毛皮から顔をのぞかせているのは次女メアリー、その奥で羊の毛皮をかぶり兄を見つめているのは次男ジョージです。反対側では長女エフィーがひとり退屈そうに、手に持った花をみつめています。

妻エフィーとの間に合計8人の子供を授かったミレイは、彼らを身近なモデルとして頻繁に描きました。子供たちの目線の高さで遊びの様子を描いた本作からは、父親としてのミレイのまなざしと愛情が感じられます。

≪ジョン・エヴァリット・ミレイ 狼の巣穴 1863年≫

企画展と常設展をのんびり、ゆっくりと回って、

半年ぶりに絵画たちとの良い時間を過ごした後は、今年の4月にリニュアル工事が終わった美術館自体をじっくりと。

リニュアルのコンセプト、ル・コルビュジエ設計当時の姿に近づけることもその一つだったのだと。

西洋美術館は、2016年に「ル・コルビュジエの建築作品ー近代建築運動への顕著な貢献ー」の一部として世界遺産に登録されましたが、

その際にユネスコからは「当初の前庭の設計意図が一部失われている」と指摘されていました。

今回訪れてみると、指摘の美術館前の前庭が大きく変わっているのに気が付きました。

地下にある企画展示室の屋上防水の更新にあわせて、前庭を本館開館時の姿に可能な限り戻すこととしたそうです。

植えられていた大きな木々は撤去されて、植栽は最小限に縮小。

更に、外部との連続性を持たせるため、柵も開放的な透過性のあるものへと変更されていました。

上野公園自体が、広々とした開放的な感じに変わっていると思うのですが、その中によくなじんでいるなぁ、

良い感じの美術館になったなぁと b^^

開館当時は西側(上野公園の噴水広場側)が正門だったんだそうです(これも今回初めて知りましたが)。

そして、その正門からロダンの《地獄の門》へと一直線に伸びる線と、途中で左に直角に曲がり本館へ向かう線が引かれていて、入口へと誘導するような役割を担っていたのだそうですが、

今回の工事では西側に小さな門を設け、そこから延びる線も分かりやすく再整備されました。

ロダンの《考える人》と《カレーの市民》も当初に近い位置に変更され、再整備された線に沿って進むことで、ル・コルビュジエの設計意図が感じられるようになったとのことです。

前の西洋美術館も、上野の森風で、

それはそれでよかったのですが、

≪ピサロ ルーヴシエンヌの雪景色(左) クロード・モネ 雪のアルジャントゥイユ(右)≫

空が良く見えるようになり、開放的で明るい感じになったなあと思いました。

≪カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性≫

この美術館なら、何回でも通いたいなぁとも。

≪アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖≫

じぶんには隠れ家的な? 気に入りの場所が幾つかありました。

鎌倉だと東慶寺、美術館だとブリヂストン美術館 etc etc ・・・。

≪ジョアン・ミロ 絵画≫

でも、

東慶寺は写真が撮れなくなってしまったし、ブリヂストン美術館はアーティゾン美術館に替わってしまいました。

≪ジョヴァンニ・セガンティー二 花野に眠る少女≫

好きだった隠れ家がなくなってしまいました。

それ等とは少しニュアンスが違いますけれど、西洋美術館の常設展示室。

好きな作品も改めて認識したし、何よりも明るくて開放的になった美術館です。これからはもっと通おうと思います。

≪テオ・ファン・レイセルベルへ ブローニュ=シュル~メールの月光≫

この日は一人で出かけたので、

ゆっくり作品たちを見てお腹が空きましたが、

外で食事をせずにそのまま、相棒たちとJRへ。

印象に残った作品のポストカードと図録を連れて帰ってきました。

帰りに近所のパン屋さんによってパンを買ってきましたが、

お腹が空きすぎていて3つも ^^;; ベーコンエピ、ウインナーパン、それと、

クロワッサンにカスタードクリームとホイップクリームが挟んでいるもの(これ美味しいんです)買ってしまいました。

お疲れさまの本麒麟の泡泡と一緒に 笑

美味しく頂きました。

酷暑の夏も、そろそろ終わりでしょうか?

毎朝の Walking 、左手のアップルウォッチに促されてずっと続けていますが、

日の出の時間が遅くなったなぁ、それに、元気に咲いていたヒマワりも種になっているものも etc etc…。

トンボもたくさん見かけるようになりました。

涼しく過ごしやすくなるのは歓迎ですが、その反面、

何だか物悲しく、少しの寂しさも感じます。 若い頃は沈思黙考的なもの? 季節で言うと冬が好きだったと思うのですが、

年を取った今、それはエネルギーのあふれる光に満ちた夏に変わりました。

せめてもう少しだけ? 行く夏の余韻を楽しませてくれるといいなと、秋味のビールを飲みながら…です ^^;

" 2022/07/23 In Dialogue with Nature The National Museum of Western Art "