モネ-連作の情景:20240120 [展覧会]

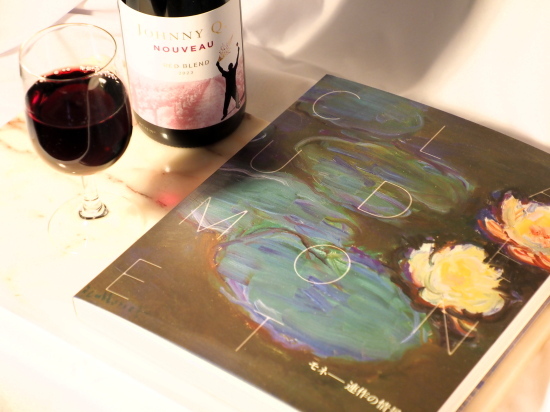

2024年最初の展覧会は「モネ-連作の情景」。

1月28日までの会期だったので、20日土曜日は「すべりこみ」・・・というところでしょうか。

100%モネと言う通り、展示されている作品は全てモネです。

これって、とても贅沢なこと。 ^^v

終わり間際ですし、そんなには混んでいないのではと思っての土曜日9時半でしたが・・・。

それはとてもの間違い。 ^^;

同じように「すべりこみ」の方達でいっぱいでした。

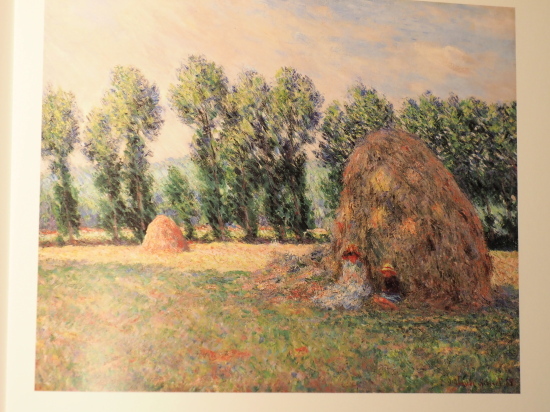

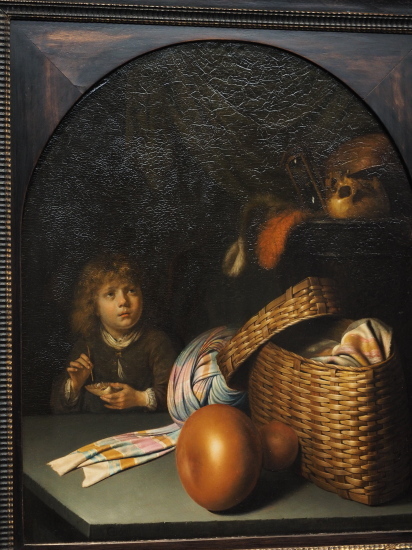

≪積みわら 1885年ジヴェルニー 大原美術館≫

少しもったいないなぁと思いましたが、

最初の方(印象は以前)は少々スピードを速めで、流し気味になってしまいました(人の壁が厚すぎです ^^; )。?

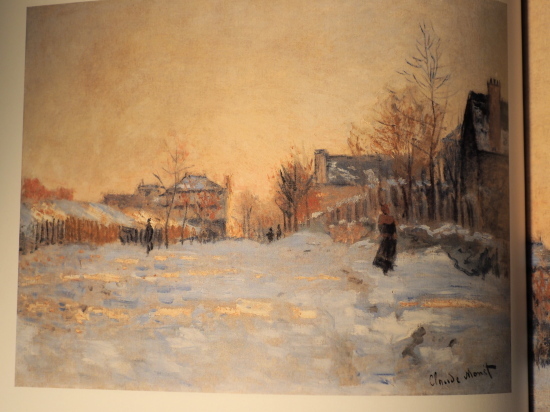

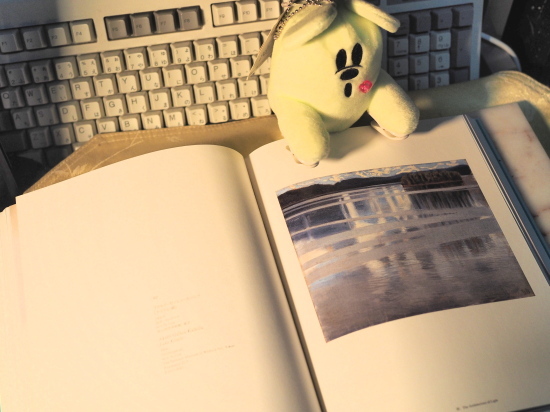

≪アルジャントゥイユの雪 1875年アルジャントゥイユ ジュネーヴ美術歴史博物館≫

ボトルネックのところを過ぎて、皆さんの流れも一段落。

ようやく落ち着いて、モネの作品たちと話ができるようになりました。

連作「積みわら」のところ。

「わっ」

これって・・・暖かい。

そして、

ここにいたことがあるかもしれない。

既視感? デジャヴ? そんな感じ。

吉田篤弘さんの「モナリザの背中」の様に絵の中に入り込んでしまったような・・・。

視覚だけでなく、聴覚も、嗅覚も、肌で感じる温度とか湿度とか etc etc ・・・。

草の柔らかさと土の心地よく湿った臭い、優しく暖かな太陽の光、梢の小鳥のさえずりの声 ♪

秋のあの時のこと、ずっと遠くの記憶から湧き上がるように、優しい思い。暖かさ・・・。

絵画って、本と同じように、経験とか時間の積み重ねとか、

そういうもので対話するものなのだと、モネのこの絵を見て、そんな風に思いました。

モネ、

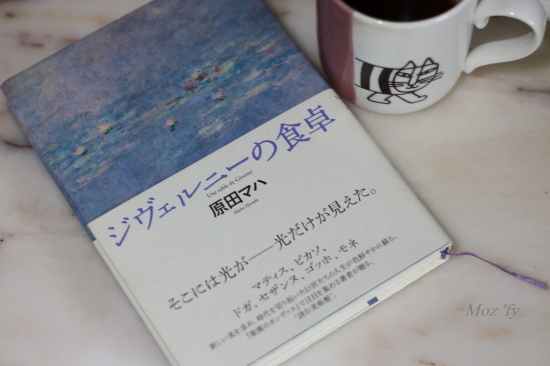

原田マハさんの「ジヴェルニーの食卓」、松井亜紀さんの「マダム・モネの肖像」を読むことによって

その人柄とかを知り、とても好きになった画家さんですが、

やはり、モネ、良いです。

上野の森美術館の外はとても寒いけれど、麦わらのタブローの中はとても暖か。

それに、モネの場合は冬の雪の絵もとても暖かいです(モネの雪の絵好きです。今回も雪の絵がありましたがとても素敵でした)。

展覧会、

去年は、エゴンシーレ展、佐伯祐三展、アーティゾン美術館の抽象絵画の覚醒と展開、マティス展、

永遠の都ローマ展を見ましたが、今年はもっとたくさん見たいなと思っています。

日経おとなのOFF を今年も買いました。

円安と貸し出し価格の高騰で、なかなか海外の作品を借りての展覧会は困難になっているとか。

GDPもドイツに抜かれて、インドもすぐそこに迫っています? ^^;

経済状態がこんなところにも表れているとはと・・・読んで思いましたが、

そんな中でも見たい展覧会が幾つかあるので、「行きたいところリストにメモメモ」です。 ^^;

デ・キリコ展 4月27日から東京都美術館

ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?展 3月12日から 国立西洋美術館

北欧の神秘—ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画展 3月23日からSONPO美術館

前半戦はこんなところでしょうか。 ^^

" 2024/01/20 CLAUDE MONET : Journey Series Painting "

1月28日までの会期だったので、20日土曜日は「すべりこみ」・・・というところでしょうか。

100%モネと言う通り、展示されている作品は全てモネです。

これって、とても贅沢なこと。 ^^v

終わり間際ですし、そんなには混んでいないのではと思っての土曜日9時半でしたが・・・。

それはとてもの間違い。 ^^;

同じように「すべりこみ」の方達でいっぱいでした。

≪積みわら 1885年ジヴェルニー 大原美術館≫

少しもったいないなぁと思いましたが、

最初の方(印象は以前)は少々スピードを速めで、流し気味になってしまいました(人の壁が厚すぎです ^^; )。?

≪アルジャントゥイユの雪 1875年アルジャントゥイユ ジュネーヴ美術歴史博物館≫

ボトルネックのところを過ぎて、皆さんの流れも一段落。

ようやく落ち着いて、モネの作品たちと話ができるようになりました。

連作「積みわら」のところ。

「わっ」

これって・・・暖かい。

そして、

ここにいたことがあるかもしれない。

既視感? デジャヴ? そんな感じ。

吉田篤弘さんの「モナリザの背中」の様に絵の中に入り込んでしまったような・・・。

視覚だけでなく、聴覚も、嗅覚も、肌で感じる温度とか湿度とか etc etc ・・・。

草の柔らかさと土の心地よく湿った臭い、優しく暖かな太陽の光、梢の小鳥のさえずりの声 ♪

秋のあの時のこと、ずっと遠くの記憶から湧き上がるように、優しい思い。暖かさ・・・。

絵画って、本と同じように、経験とか時間の積み重ねとか、

そういうもので対話するものなのだと、モネのこの絵を見て、そんな風に思いました。

モネ、

原田マハさんの「ジヴェルニーの食卓」、松井亜紀さんの「マダム・モネの肖像」を読むことによって

その人柄とかを知り、とても好きになった画家さんですが、

やはり、モネ、良いです。

上野の森美術館の外はとても寒いけれど、麦わらのタブローの中はとても暖か。

それに、モネの場合は冬の雪の絵もとても暖かいです(モネの雪の絵好きです。今回も雪の絵がありましたがとても素敵でした)。

展覧会、

去年は、エゴンシーレ展、佐伯祐三展、アーティゾン美術館の抽象絵画の覚醒と展開、マティス展、

永遠の都ローマ展を見ましたが、今年はもっとたくさん見たいなと思っています。

日経おとなのOFF を今年も買いました。

円安と貸し出し価格の高騰で、なかなか海外の作品を借りての展覧会は困難になっているとか。

GDPもドイツに抜かれて、インドもすぐそこに迫っています? ^^;

経済状態がこんなところにも表れているとはと・・・読んで思いましたが、

そんな中でも見たい展覧会が幾つかあるので、「行きたいところリストにメモメモ」です。 ^^;

デ・キリコ展 4月27日から東京都美術館

ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?展 3月12日から 国立西洋美術館

北欧の神秘—ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画展 3月23日からSONPO美術館

前半戦はこんなところでしょうか。 ^^

" 2024/01/20 CLAUDE MONET : Journey Series Painting "

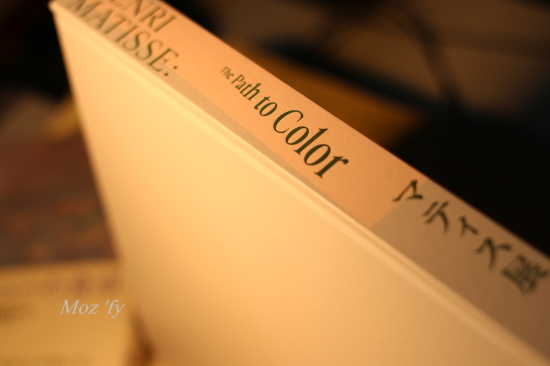

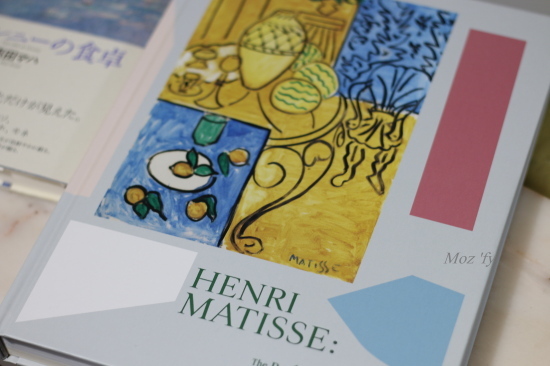

マティス展_東京都美術館 & 原田マハ_ジヴェルニーの食卓:20230624 [展覧会]

今年3つ目の展覧会。

佐伯祐三展、エゴン・シーレ展(二人とも大好きな画家さん)と見てきて、3つ目はマティス展でした。

そして、二人の画家の展覧会を超えて、今年一番気に入った、新しい気付きをもらえた素晴らしい展覧会でした、

マティス展。

3つの気づきがありました。

一つ目、

マティスって静寂、静謐・・・。ある種、大好きなフェルメールに通じるものがあるんだなと。

永遠の一瞬の閉じ込め。永遠の静謐。永遠の光。

今迄、フォービズムというネーミングにとらわれ過ぎて、先入観、ステレオタイプ。

そのメガネを通して見ていたのだと思います。

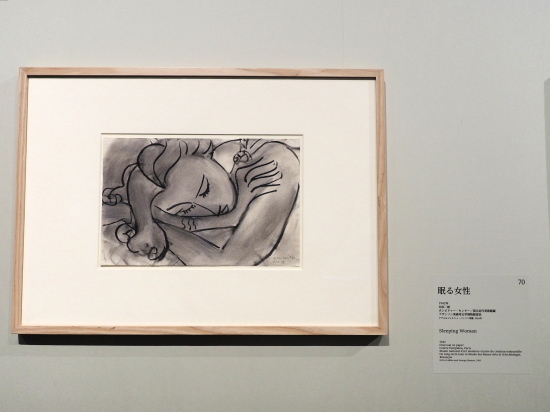

≪ 夢 1935年 ≫

でも、この日、久しぶりにまとめてマティスの作品を見て、そういう束縛から自由になって、

今までとは全然違った認識になりました。

この雰囲気、キャンバスからの魅力の色彩たち・・・、今、マティスが大好きです。

≪ 赤の大きな室内 1948年 ≫

二つ目、

マティスの構成力ってすごい。

この椅子はこの位置、この線はここしかないというくらいに画面のどこ一つ取っても動かせない位。

それはそこしかないんです。縦と横の直線で構成されている作品たちも・・・、いいなぁと。

≪ 黄色と青の室内 1946年 ≫

三つ目、

デザインとレイアウト、それらから飛び切りの魅力的なフォルムを作り出していること。

デザイナー、ポスター作者の様な、今見てもうっとりするような斬新さ大胆さ。

展示されている作品、全てが素敵だったのですが、特に気に入ったのは「夢」、「赤の大きな室内」、

「マグノリアのある静物」(マグノリアの花瓶どこかで見たような記憶がありました??)、

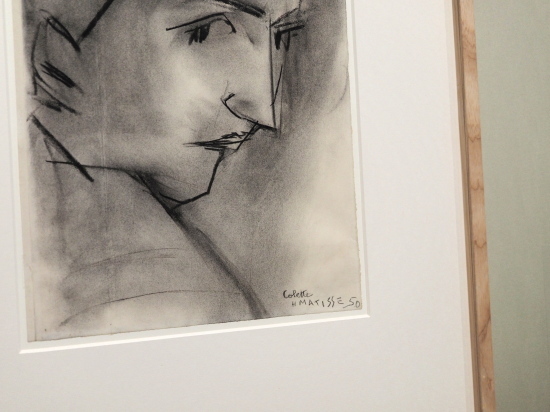

デッサン画の「コレット」。

≪ マグノリアのある静物 1941年 ≫

そうそう、4つ目もありました。

コレットやそのほかの線描画を見て、マティスの線がとても好きになりました。

マティスだけにしか画けない線。時にクールで時にセクシーで、優しい線・・・とても気に入りました。

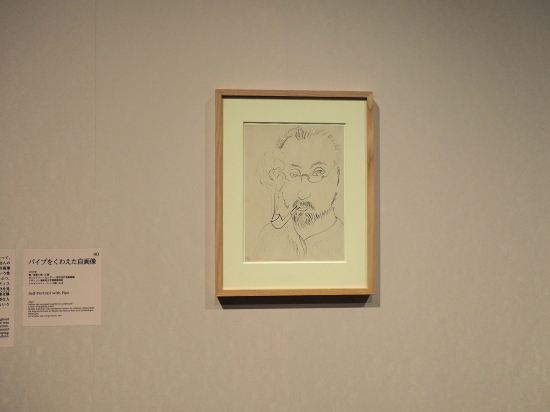

≪ パイプをくわえた自画像 1919年 ≫

帰って来て、そう言えば?

確か原田マハさんがマティスのことを書いていたなぁと思い出し、

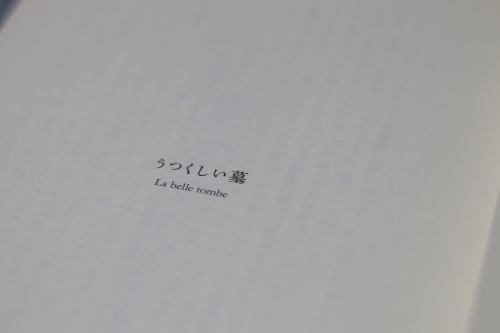

「ジヴェルニーの食卓」の最初のお話し「うつくしい墓」を読み返しました。

マグノリア、マグノリア・・・、マグノリア。

≪ 眠る女性 1942年 ≫

そうでした、展覧会で見た花瓶に活けられているマグノリア、このお話しで読んだことがあったのでした。

21歳の家政婦マリアから見た、最晩年のマティスのことが描かれた作品で、この展覧会で見たマグノリアと花瓶が、

マティスとマリアの出会いの大切な役割を果たしています。

≪ コレット 1950年 ≫

マリア

「翡翠色の花瓶。清々しい薄緑色。上部はふっくらと胸を張る鳩にも似て、下はすっきりと貴婦人の腰のごとく引き締まっている。模様はなく、マグノリアの大きな白い花とつやのある葉を活ければ、均整の取れた華やかな帽子の様に見えるはず。」

マティス

「君はどうしてその花瓶をえらんだのかね。」

マリア

「この花をこの花瓶に活ければ、先生が恋をなさるのではないかと。」

「先生が恋をなさるのではないかと」・・・、なんて素敵な言葉なのでしょう。

そして、展覧会を見て思ったのは、きっとマティスは本当に被写体に恋をしているんだろうなぁと。

展覧会で見た花瓶のマグノリア・・・、そして、原田マハさんのこの作品・・・。

マティスのマグノリア・・・、忘れられない作品になりました。

4人の画家のことを書いた短編が4つ、「ジヴェルニーの食卓」・・・、とても素敵な本。

何回も読み返しています。

この本を読んでモネのことが好きになりましたし、

マティス展に行って来て、「うつくしい墓」を読んで、ますますマティスのことが好きになりました。

≪ 出口付近にあったガシャポンのピンバッジです w ≫

やはり、今更ながらですけれど、

先入観葉を捨てて、実際にじぶんで見たり聴いたりして、じぶんの言葉、思いとして持たないといけないのだなと、

マティス展に行って改めて強く思いました。

" 2023/06/24 HENRI MATTISE The Path to Color & Une table de Giverny"

佐伯祐三展、エゴン・シーレ展(二人とも大好きな画家さん)と見てきて、3つ目はマティス展でした。

そして、二人の画家の展覧会を超えて、今年一番気に入った、新しい気付きをもらえた素晴らしい展覧会でした、

マティス展。

3つの気づきがありました。

一つ目、

マティスって静寂、静謐・・・。ある種、大好きなフェルメールに通じるものがあるんだなと。

永遠の一瞬の閉じ込め。永遠の静謐。永遠の光。

今迄、フォービズムというネーミングにとらわれ過ぎて、先入観、ステレオタイプ。

そのメガネを通して見ていたのだと思います。

≪ 夢 1935年 ≫

でも、この日、久しぶりにまとめてマティスの作品を見て、そういう束縛から自由になって、

今までとは全然違った認識になりました。

この雰囲気、キャンバスからの魅力の色彩たち・・・、今、マティスが大好きです。

≪ 赤の大きな室内 1948年 ≫

二つ目、

マティスの構成力ってすごい。

この椅子はこの位置、この線はここしかないというくらいに画面のどこ一つ取っても動かせない位。

それはそこしかないんです。縦と横の直線で構成されている作品たちも・・・、いいなぁと。

≪ 黄色と青の室内 1946年 ≫

三つ目、

デザインとレイアウト、それらから飛び切りの魅力的なフォルムを作り出していること。

デザイナー、ポスター作者の様な、今見てもうっとりするような斬新さ大胆さ。

展示されている作品、全てが素敵だったのですが、特に気に入ったのは「夢」、「赤の大きな室内」、

「マグノリアのある静物」(マグノリアの花瓶どこかで見たような記憶がありました??)、

デッサン画の「コレット」。

≪ マグノリアのある静物 1941年 ≫

そうそう、4つ目もありました。

コレットやそのほかの線描画を見て、マティスの線がとても好きになりました。

マティスだけにしか画けない線。時にクールで時にセクシーで、優しい線・・・とても気に入りました。

≪ パイプをくわえた自画像 1919年 ≫

帰って来て、そう言えば?

確か原田マハさんがマティスのことを書いていたなぁと思い出し、

「ジヴェルニーの食卓」の最初のお話し「うつくしい墓」を読み返しました。

マグノリア、マグノリア・・・、マグノリア。

≪ 眠る女性 1942年 ≫

そうでした、展覧会で見た花瓶に活けられているマグノリア、このお話しで読んだことがあったのでした。

21歳の家政婦マリアから見た、最晩年のマティスのことが描かれた作品で、この展覧会で見たマグノリアと花瓶が、

マティスとマリアの出会いの大切な役割を果たしています。

≪ コレット 1950年 ≫

マリア

「翡翠色の花瓶。清々しい薄緑色。上部はふっくらと胸を張る鳩にも似て、下はすっきりと貴婦人の腰のごとく引き締まっている。模様はなく、マグノリアの大きな白い花とつやのある葉を活ければ、均整の取れた華やかな帽子の様に見えるはず。」

マティス

「君はどうしてその花瓶をえらんだのかね。」

マリア

「この花をこの花瓶に活ければ、先生が恋をなさるのではないかと。」

「先生が恋をなさるのではないかと」・・・、なんて素敵な言葉なのでしょう。

そして、展覧会を見て思ったのは、きっとマティスは本当に被写体に恋をしているんだろうなぁと。

展覧会で見た花瓶のマグノリア・・・、そして、原田マハさんのこの作品・・・。

マティスのマグノリア・・・、忘れられない作品になりました。

4人の画家のことを書いた短編が4つ、「ジヴェルニーの食卓」・・・、とても素敵な本。

何回も読み返しています。

この本を読んでモネのことが好きになりましたし、

マティス展に行って来て、「うつくしい墓」を読んで、ますますマティスのことが好きになりました。

≪ 出口付近にあったガシャポンのピンバッジです w ≫

やはり、今更ながらですけれど、

先入観葉を捨てて、実際にじぶんで見たり聴いたりして、じぶんの言葉、思いとして持たないといけないのだなと、

マティス展に行って改めて強く思いました。

" 2023/06/24 HENRI MATTISE The Path to Color & Une table de Giverny"

2023年見たいものリスト&久しぶりの夜の横浜 : 20230108 [展覧会]

2023年に行きたい美術展。

日経おとなのOFF~2023年絶対に見逃せない美術展~ を参考にして ^^

本当に早いです!!

加速度的に過ぎてしまって・・・、

あっという間に一年が過ぎて2023年に。 そして、1月も中旬です。

今年もあっ~っという間かもしれませんが、とりあえず?

昨年も「日経おとなのOFF」が届いたので、今年の展覧会の計画を立てておきました。

「見たいものリスト」作り、

毎年の年末の行事です![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

2023年も、ピカソ、マティス、モネ、セザンヌ、モネ、ゴッホ、フラゴナール etc etc …、

たくさんの素敵な作品が来てくれるとのこと。![[黒ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/136.gif)

![[黒ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/136.gif)

とてもとても楽しみなのですが、

本を見ながら、鑑賞の計画。

①エゴン・シーレ展 1月26日から都美術館

映画も見たことがありますが、シーレは大好きな画家さん。

今年のじぶん的目玉としてはシーレ !! ^^v チケット押さえました。

②佐伯祐三 自画像としての風景展 1月21日から東京ステーションギャラリー

シーレと双璧で今年絶対見たい展覧会です。 佐伯祐三の作品をまとめて見るのは初めてで、とても楽しみ。

こちらもチケット買いました。

③テート美術館展 「光」ターナー 印象派から現代へ 7月12日から国立新美術館

印象派? 抽象画家? とも思ってしまうターナーの作品が来日。

この他にも3月開催の「憧憬の地ブルターニュ展 : 西洋美術館」 モネやゴーガン等の作品。

モネも大好きです。

モネと言えば、「モネ 連作の情景」は上野の森美術館で10月から。

それから、

「ルーブル美術館展 愛を描く : 新美術館」 フランソワ・ジェラール、フラゴナールなど。

3月からの展覧会で、こちらも素敵な作品がたくさん。

昨年は、なんと言っても大大大好きなフェルメールが2枚来てくれました。

《窓辺で手紙を読む女》と《信仰の寓意》!! とても嬉しかったです。

2023年はフェルメールは来ませんが、かわりに? シーレが来てくれます。

それと、パリの風景を命を燃やし尽くすように描いた佐伯祐三の展覧会も。

この二つの展覧会を中心にして、

モネやターナーを押さえて、 じぶんの今年の「見たいものリスト」は、そんな計画にしました。

23年も良い絵とたくさん話ができたら良いな。![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

![[黒ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/136.gif)

![[黒ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/136.gif)

お話は変わりますが、

久しぶりに夜の横浜を散歩してきました。

いつも、朝の散歩。夜明け前の海の辺りを歩くことが多いのですが、

夜の横浜、セピア色の光の濱も、とても素敵です。

冷たいビールを一杯頂いて ♪ ほろ酔い気分で歩いてきました。

機会があればブログにも又、アップしたいなぁと (ホントウカ~ ? )。 笑 ^^;

" 2023/01/08 2023 Mitaimono List & Yokohama at dusk "

日経おとなのOFF~2023年絶対に見逃せない美術展~ を参考にして ^^

本当に早いです!!

加速度的に過ぎてしまって・・・、

あっという間に一年が過ぎて2023年に。 そして、1月も中旬です。

今年もあっ~っという間かもしれませんが、とりあえず?

昨年も「日経おとなのOFF」が届いたので、今年の展覧会の計画を立てておきました。

「見たいものリスト」作り、

毎年の年末の行事です

2023年も、ピカソ、マティス、モネ、セザンヌ、モネ、ゴッホ、フラゴナール etc etc …、

たくさんの素敵な作品が来てくれるとのこと。

とてもとても楽しみなのですが、

本を見ながら、鑑賞の計画。

①エゴン・シーレ展 1月26日から都美術館

映画も見たことがありますが、シーレは大好きな画家さん。

今年のじぶん的目玉としてはシーレ !! ^^v チケット押さえました。

②佐伯祐三 自画像としての風景展 1月21日から東京ステーションギャラリー

シーレと双璧で今年絶対見たい展覧会です。 佐伯祐三の作品をまとめて見るのは初めてで、とても楽しみ。

こちらもチケット買いました。

③テート美術館展 「光」ターナー 印象派から現代へ 7月12日から国立新美術館

印象派? 抽象画家? とも思ってしまうターナーの作品が来日。

この他にも3月開催の「憧憬の地ブルターニュ展 : 西洋美術館」 モネやゴーガン等の作品。

モネも大好きです。

モネと言えば、「モネ 連作の情景」は上野の森美術館で10月から。

それから、

「ルーブル美術館展 愛を描く : 新美術館」 フランソワ・ジェラール、フラゴナールなど。

3月からの展覧会で、こちらも素敵な作品がたくさん。

昨年は、なんと言っても大大大好きなフェルメールが2枚来てくれました。

《窓辺で手紙を読む女》と《信仰の寓意》!! とても嬉しかったです。

2023年はフェルメールは来ませんが、かわりに? シーレが来てくれます。

それと、パリの風景を命を燃やし尽くすように描いた佐伯祐三の展覧会も。

この二つの展覧会を中心にして、

モネやターナーを押さえて、 じぶんの今年の「見たいものリスト」は、そんな計画にしました。

23年も良い絵とたくさん話ができたら良いな。

お話は変わりますが、

久しぶりに夜の横浜を散歩してきました。

いつも、朝の散歩。夜明け前の海の辺りを歩くことが多いのですが、

夜の横浜、セピア色の光の濱も、とても素敵です。

冷たいビールを一杯頂いて ♪ ほろ酔い気分で歩いてきました。

機会があればブログにも又、アップしたいなぁと (ホントウカ~ ? )。 笑 ^^;

" 2023/01/08 2023 Mitaimono List & Yokohama at dusk "

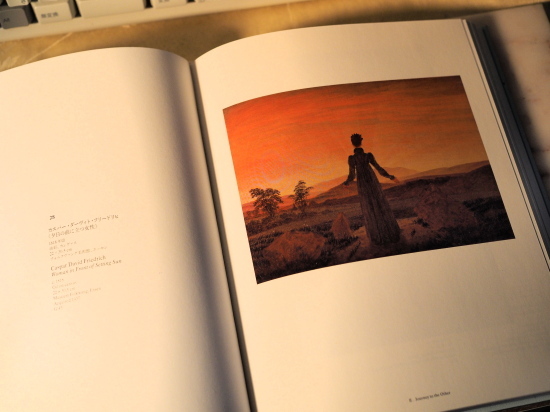

西洋美術館リニューアル_自然と人のダイアローグ展:20220723 [展覧会]

9時30分から10時の間のチケットを、Art Pass で買っておきました。

7月23日土曜日、

デバックに E-M1 12-40 、読みかけの大山淳子さんの「あずかりやさん まぼろしチャーハン」ポプラ文庫、

Walkman の相棒たち。

9時半少し前に上野駅に着くように電車に乗れば、土曜日のこの時間帯は結構空いています、ゆったり気分。

仕事でなく東京方面に向かう電車に乗るのは久しぶり。

車窓から見える空はずっとずっと高く、ずっと爽快な濃い青色に思えるのはなぜなのでしょう? 笑

そんなことを思って…、Walkman からの音楽を聴きながら、ポプラ文庫を読み始めれば……、

「次は上野」との案内で本の世界から無事の帰還。乗り過ごさずに済みました。 ^^;

大山さんの「あずかりやさん」シリーズはどれも良いお話で大好きなのですが、この「まぼろしチャーハン」も、

とても素敵なお話です。

短編が5つなのですが、どれもがみんな…詩のようで…お話に入っていくとついつい、

乗り過ごしてしまう危険性ありです。

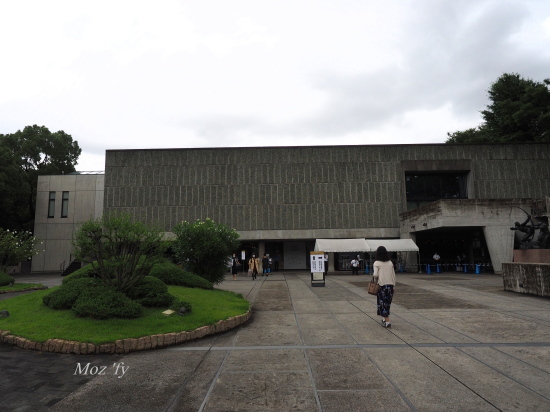

そして、公園側の改札口を出れば国立西洋美術館。

国立西洋美術館、

2020年10月から始まったリニュアル工事がこの4月に終わって、一度ちゃんと見てみたいなぁと思っていたのと、

開催されている展覧会のフリードリッヒの一枚が気になっていました。

9時半の開館時間に皆さんは並んでいらっしゃいましたが、

じぶんはしばらくぶりなので、周辺を一回り、美術館や文化会館の周りをふらりふらり。

いつもは気付かない銅像にも気が付きました。何年も何十回も文化会館に通っているのに…。 ^^;

帰って来てからで調べると、

「ダイアナ」、アメリカの女性彫刻家 アンナ・ハイアット・ハイティント(1876-1973)の作品なんだそうです。

知らなかった。

しばらくぶりと言うことにも、良いことは? あるのだなぁと !!

新鮮な目で見ると新たな発見も??

展覧会は、

リニューアルオープン記念の展覧会「自然と人のダイアローグ フリードリヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで」。

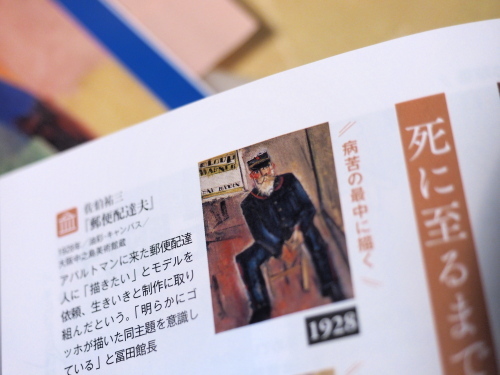

≪マックス・リーバーマン ラーレンの通学路 1898年≫

今年開館100周年を迎えたフォルフハング美術館との共同開催の展覧会で、

西洋美術館が松方コレクションがもととなっている様に、

フォルフハング美術館もまた、カール・エルンスト・オストハウスのコレクションがもとになっているのだそうです。

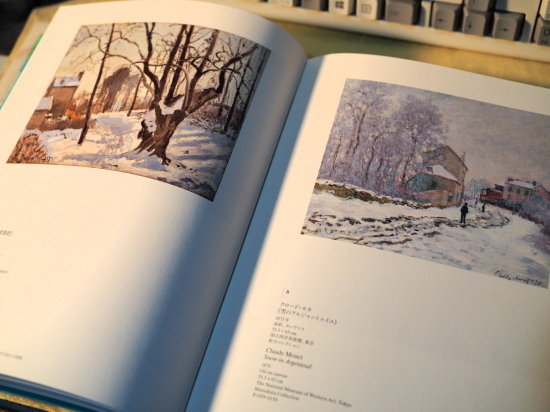

≪カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性 1818年~1820年≫

ベースが似ている美術館のコラボ展は、印象派、ポスト印象派を中心として、ドイツ・ロマン主義から20世紀絵画

までの作品が多数、展示されていました。

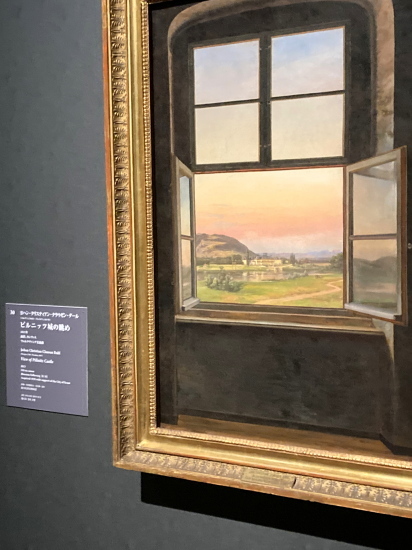

≪ヨハン・クリスティアン・クラウゼン・ダール ビルニッツ城の眺め 1823年≫

この展覧会、個人蔵以外の作品は写真OKでした。

≪ギュスターヴ・モロー 聖なる象 1882年≫

写真OKだと、撮るのに一生懸命になってしまうこともあるので、

≪ギュスターヴ・モロー 聖チェチリア 1885年~1890年≫

せっかくの素晴らしい作品たちとは、ゆっくりとじぶんの目で見させて頂いて、色々と話をさせてもらって…、

≪ポール・ランソン ジキタリス 1899年≫

写真はその後で。

≪アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖 1906年≫

じぶんにとって、この展覧会は、

2月にドレスデン美術館展とメトロポリタン美術館展で、フェルメールを2週連続で見た後、約半年ぶり、

久しぶりの展覧会でした。

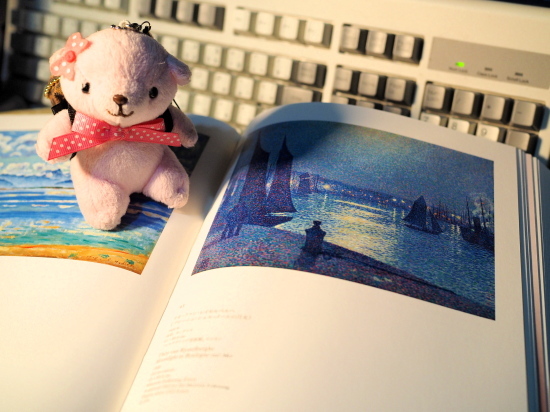

≪ポール・シニャック サン=トロぺの港 1901年~1902年≫

先ず目に飛び込んできたのは、マックス・リーバーマンの≪ラーレンの通学路≫。

マックス・リーバマンと言う画家さんは、意識したことがなかったのですが、この作品を見て、はっ!!って思いました。

右側の大きく空いた空間、そこに、通学路なので朝なのでしょう、朝日の木漏れ日が降り注いでいる。

奥にはおそろいの制服を着た女子学生たちが、学校の方へまっすぐに登校していく。

構図も、それに色やモチーフの絵筆の使い方とか etc etc …、もっと知ってみたい画家になりました。

≪クロード・モネ 陽を浴びるポプラ並木 1891年≫

そして、楽しみにしていた「カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性」にも会うことができました。

思っていたより小さなサイズでしたが、でもでも、偉大なオーラが額縁を飛び出して会場中に放たれていました。

この作品は昔から色々な解釈がされてきたとのこと。

夜明け前 or 陽の沈む頃、死の脅威との対峙 or 子供を宿した女性の生命の源、真逆の解釈が色々 etc etc …、

なのだそうです。

ただ、モデルはフリードリッヒの新妻のカロリーネ(作品は結婚した年に描かれているとのこと)とのことなので、

じぶんとしては、やはり、「日の出、生命の源、子供を宿す女性派」です。

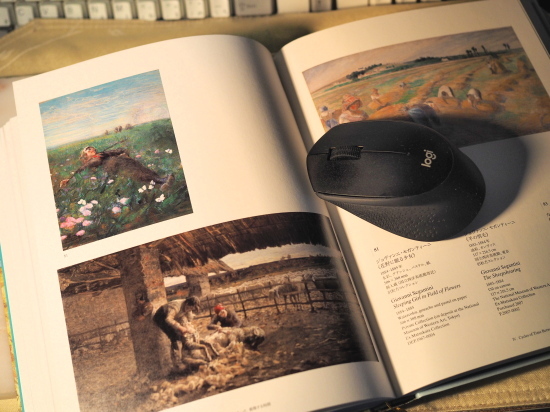

≪ジョバンニ・セガンティー二 羊の剪毛 1883年~1884年≫

どちらの思いで描いたのかはフリードリッヒ本人に聞かないと分からないですが、

でも、作品は本当に素晴らしいなぁ !!

夜明け前(自分はそう思うので)のこのオレンジ色のグラデーションは、早朝散歩でも見る色彩。

あの一瞬、

光が生まれる一瞬って、確かに命の源と言うもの、きっと人類がずっとずっと太古の昔から感じてきたもの、

再生や永遠の命、輪廻etc etc …、そんなものを感じる刹那なんだと…。

≪フィンセント・ファン・ゴッホ 刈り入れ 1889年≫

これらの他にも、西洋美術館の新購入の作品「アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖」はとても惹かれた作品でした。

ロンドンナショナルギャラリーに同じテーマの有名な作品がありますが、同じテーマで4つの作品があり、今回美術館が購入したのはその一つとのこと。

北欧フィンランドの画家、アクセリ・ガッレン=カッレラの作品ですが、フィンランドの作曲家シベリウスを聴きながら見たい作品だなぁと思いました。

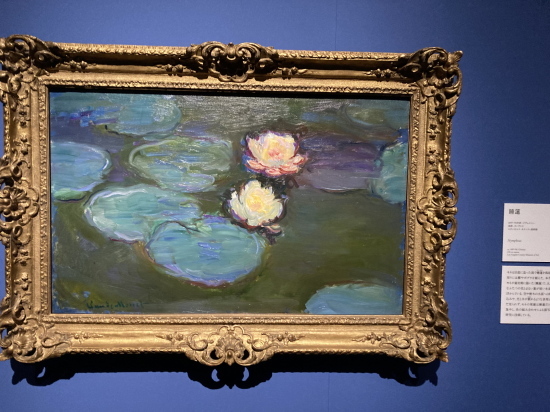

≪クロード・モネ 睡蓮、柳の反映 1916年≫

モローも、セガンティー二も、

ゴッホの「刈り入れ」も素晴らしかったし、修復が終わってお披露目の時に見させてもらったモネの、

「睡蓮、柳の反映」にも再び会うことができました。

≪クロード・モネ 睡蓮 1916年≫

自然と人との対話 or 会話という展覧会のテーマそのものにも、

へたくそでが、夜明けの写真を撮ったりするじぶんですから興味津々でしたが、

そんなテーマから離れても、展示されている一枚一枚の作品たちは、とても素晴らしいものでした。

西洋美術館リニュアルにふさわしい展覧会だったなあ b^^

チケットで常設展も見られるとのことだったので、これも久しぶりの西洋美術館の常設展も。

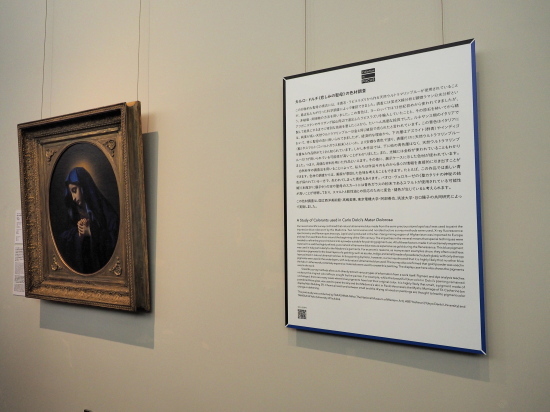

カルロ・ドルチの「悲しみの聖母」はとても素敵な作品ですが、近年行った色材調査の概要が紹介されていて興味津々。

と言うのは、大好きなフェルメールのフェルメールブルー、ラビズラズリと言う文字が目に飛び込んできたからです。

掲示されていた説明資料から抜粋です。

「カルロ・ドルチ≪悲しみの聖母≫の色彩調査」

「聖母の青衣には、半貴石・ラピスラズリから作る天然ウルトラマリンブルーが使用されている。

金と同じ値段で売られたという天然ウルトラマリンブルーは、イタリアにおいて特に聖母の衣に用いられてきたが、

経済的な理由から、下の層はより安価なアズライトやインディゴやスマルトといった青色で塗り、表層だけに

天然ウルトラマリンブルーを重ねた作品例が多数知られている。しかし本作品では、下に他の青色層はなく、

天然ウルトラマリンブルーだけが用いられている可能性が高いことが分かった。

また、光輪には金箔が使用されるなど、総じて高価な材料を用いた作品といえる。」

美術館は、単に展示するだけではなくて、作品の学術調査も行っている研究機関でもあるんだなぁと、

改めて思いました。

≪カルロ・ドルチ 悲しみの聖母 1655年≫

西洋美術館、こうして常設展をじっくり見てみると、流石、我が国の首都にある国立美術館だなぁと思う作品が色々。

この作品もなぜか惹かれてしまい、暫く、翼の少年とじっくりと・・・。

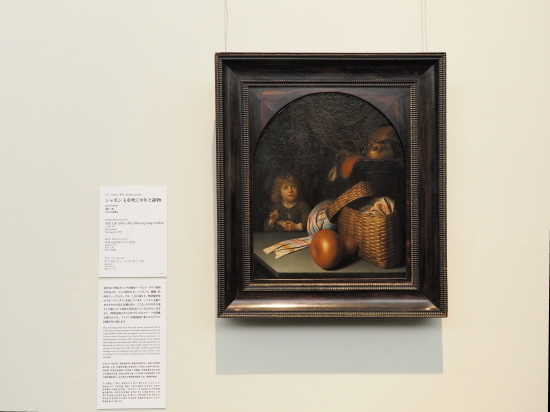

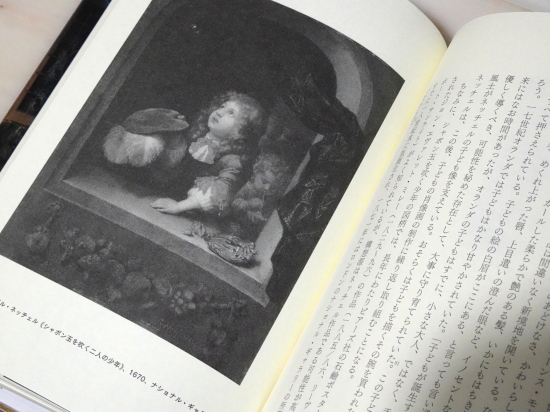

≪ヘラルト・ダウ シャボン玉を吹く少年と静物 1613年~1675年≫

キャプションに書かれていました。

本作品はヘラルト・ダウの初期の作品です。

ここに描かれる、シャボン玉、髑髏、砂時計と言ったモチーフは「ヴァニタス」を表しています。

シャボン玉遊びをする少年の背には翼があり、亡くなった少年を天使として描くことで哀悼の意を表しているのかもしれません。明暗表現の中に浮かび上がるモチーフの精緻な描写からは、ライデン派細密画の祖となるダウの特徴が見て取れます。

フェルメールが好きで、同時代のオランダ絵画のこと、画家のことに興味を持ちました。

ヘラルト・ダウも好きになった画家の一人ですが、ここに来れば毎日でもあえるのだなぁと。

翼があるということで、ずっと見ていたのですが、関内の照明では? それとも老眼のせい? 良くは分かりませんでした。

帰って来て、撮ってきた写真を拡大したりして、なるほど!! です。

ラファエル前派のイギリスの画家、ミレイの作品2枚も良かったです。

ミレイの作品の子供たちは、単に可愛いというだけではないなぁと。一言で言うと、目力が半端じゃないです。

それと、子供たちに当たる光が、暗い背景からその姿を浮かび上がらせて、普通じゃない感も。

こういう作品に会ってしまうと、その前は素通りできないんです。^^;

≪ジョン・エヴァリット・ミレイ あひるの子 1889年≫

西洋美術館 作品解説より

特定の少女の肖像画として描かれたものではなく、その題名が示すように、画面の手前に見えるあひるの子と少女が重ね合わされた、寓意的風俗画と解釈される。

イギリスでは、1869年にアンデルセンの『醜いあひるの子』がUgly Ducklingとして翻訳されており、おそらくこの幾分貧しげな少女の中に、童話のあひるの子と同じような将来の変貌を見させようとしているものと考えられよう。

少女の髪は櫛を通されず、靴も傷んでいるように見える。手に握られているものは、この作品の主題解釈に役立つものと思われるが、手紙のようにもハンカチのようにも見え、残念ながら判然としない。

目力と言うことではこの「狼の巣穴」もです !!

解説より

グランドピアノを狼の巣穴にみたてて遊ぶ4人は、本作の画家ジョン・エヴァリット・ミレイの子供たちです。

画面中央で熊の毛皮をかぶりこちらをにらみつけ、右手を突き出しているのが長男エヴァレット、その隣で毛皮から顔をのぞかせているのは次女メアリー、その奥で羊の毛皮をかぶり兄を見つめているのは次男ジョージです。反対側では長女エフィーがひとり退屈そうに、手に持った花をみつめています。

妻エフィーとの間に合計8人の子供を授かったミレイは、彼らを身近なモデルとして頻繁に描きました。子供たちの目線の高さで遊びの様子を描いた本作からは、父親としてのミレイのまなざしと愛情が感じられます。

≪ジョン・エヴァリット・ミレイ 狼の巣穴 1863年≫

企画展と常設展をのんびり、ゆっくりと回って、

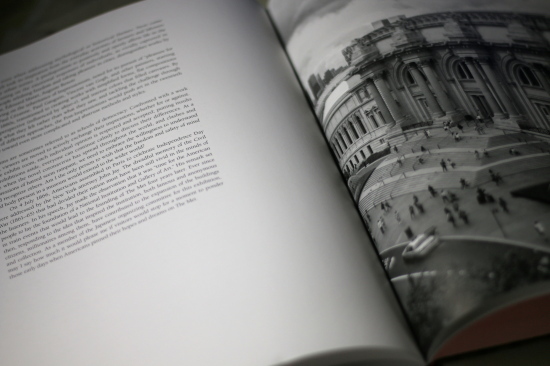

半年ぶりに絵画たちとの良い時間を過ごした後は、今年の4月にリニュアル工事が終わった美術館自体をじっくりと。

リニュアルのコンセプト、ル・コルビュジエ設計当時の姿に近づけることもその一つだったのだと。

西洋美術館は、2016年に「ル・コルビュジエの建築作品ー近代建築運動への顕著な貢献ー」の一部として世界遺産に登録されましたが、

その際にユネスコからは「当初の前庭の設計意図が一部失われている」と指摘されていました。

今回訪れてみると、指摘の美術館前の前庭が大きく変わっているのに気が付きました。

地下にある企画展示室の屋上防水の更新にあわせて、前庭を本館開館時の姿に可能な限り戻すこととしたそうです。

植えられていた大きな木々は撤去されて、植栽は最小限に縮小。

更に、外部との連続性を持たせるため、柵も開放的な透過性のあるものへと変更されていました。

上野公園自体が、広々とした開放的な感じに変わっていると思うのですが、その中によくなじんでいるなぁ、

良い感じの美術館になったなぁと b^^

開館当時は西側(上野公園の噴水広場側)が正門だったんだそうです(これも今回初めて知りましたが)。

そして、その正門からロダンの《地獄の門》へと一直線に伸びる線と、途中で左に直角に曲がり本館へ向かう線が引かれていて、入口へと誘導するような役割を担っていたのだそうですが、

今回の工事では西側に小さな門を設け、そこから延びる線も分かりやすく再整備されました。

ロダンの《考える人》と《カレーの市民》も当初に近い位置に変更され、再整備された線に沿って進むことで、ル・コルビュジエの設計意図が感じられるようになったとのことです。

前の西洋美術館も、上野の森風で、

それはそれでよかったのですが、

≪ピサロ ルーヴシエンヌの雪景色(左) クロード・モネ 雪のアルジャントゥイユ(右)≫

空が良く見えるようになり、開放的で明るい感じになったなあと思いました。

≪カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性≫

この美術館なら、何回でも通いたいなぁとも。

≪アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖≫

じぶんには隠れ家的な? 気に入りの場所が幾つかありました。

鎌倉だと東慶寺、美術館だとブリヂストン美術館 etc etc ・・・。

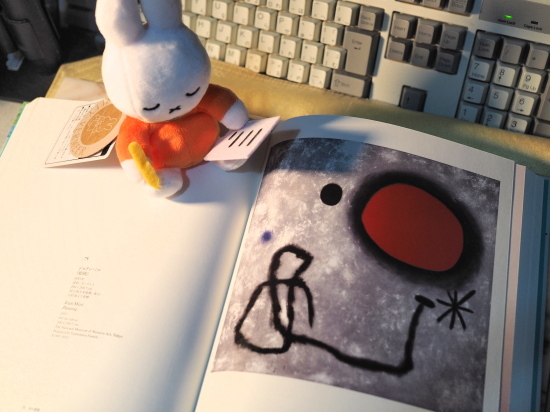

≪ジョアン・ミロ 絵画≫

でも、

東慶寺は写真が撮れなくなってしまったし、ブリヂストン美術館はアーティゾン美術館に替わってしまいました。

≪ジョヴァンニ・セガンティー二 花野に眠る少女≫

好きだった隠れ家がなくなってしまいました。

それ等とは少しニュアンスが違いますけれど、西洋美術館の常設展示室。

好きな作品も改めて認識したし、何よりも明るくて開放的になった美術館です。これからはもっと通おうと思います。

≪テオ・ファン・レイセルベルへ ブローニュ=シュル~メールの月光≫

この日は一人で出かけたので、

ゆっくり作品たちを見てお腹が空きましたが、

外で食事をせずにそのまま、相棒たちとJRへ。

印象に残った作品のポストカードと図録を連れて帰ってきました。

帰りに近所のパン屋さんによってパンを買ってきましたが、

お腹が空きすぎていて3つも ^^;; ベーコンエピ、ウインナーパン、それと、

クロワッサンにカスタードクリームとホイップクリームが挟んでいるもの(これ美味しいんです)買ってしまいました。

お疲れさまの本麒麟の泡泡と一緒に 笑

美味しく頂きました。

酷暑の夏も、そろそろ終わりでしょうか?

毎朝の Walking 、左手のアップルウォッチに促されてずっと続けていますが、

日の出の時間が遅くなったなぁ、それに、元気に咲いていたヒマワりも種になっているものも etc etc…。

トンボもたくさん見かけるようになりました。

涼しく過ごしやすくなるのは歓迎ですが、その反面、

何だか物悲しく、少しの寂しさも感じます。 若い頃は沈思黙考的なもの? 季節で言うと冬が好きだったと思うのですが、

年を取った今、それはエネルギーのあふれる光に満ちた夏に変わりました。

せめてもう少しだけ? 行く夏の余韻を楽しませてくれるといいなと、秋味のビールを飲みながら…です ^^;

" 2022/07/23 In Dialogue with Nature The National Museum of Western Art "

7月23日土曜日、

デバックに E-M1 12-40 、読みかけの大山淳子さんの「あずかりやさん まぼろしチャーハン」ポプラ文庫、

Walkman の相棒たち。

9時半少し前に上野駅に着くように電車に乗れば、土曜日のこの時間帯は結構空いています、ゆったり気分。

仕事でなく東京方面に向かう電車に乗るのは久しぶり。

車窓から見える空はずっとずっと高く、ずっと爽快な濃い青色に思えるのはなぜなのでしょう? 笑

そんなことを思って…、Walkman からの音楽を聴きながら、ポプラ文庫を読み始めれば……、

「次は上野」との案内で本の世界から無事の帰還。乗り過ごさずに済みました。 ^^;

大山さんの「あずかりやさん」シリーズはどれも良いお話で大好きなのですが、この「まぼろしチャーハン」も、

とても素敵なお話です。

短編が5つなのですが、どれもがみんな…詩のようで…お話に入っていくとついつい、

乗り過ごしてしまう危険性ありです。

そして、公園側の改札口を出れば国立西洋美術館。

国立西洋美術館、

2020年10月から始まったリニュアル工事がこの4月に終わって、一度ちゃんと見てみたいなぁと思っていたのと、

開催されている展覧会のフリードリッヒの一枚が気になっていました。

9時半の開館時間に皆さんは並んでいらっしゃいましたが、

じぶんはしばらくぶりなので、周辺を一回り、美術館や文化会館の周りをふらりふらり。

いつもは気付かない銅像にも気が付きました。何年も何十回も文化会館に通っているのに…。 ^^;

帰って来てからで調べると、

「ダイアナ」、アメリカの女性彫刻家 アンナ・ハイアット・ハイティント(1876-1973)の作品なんだそうです。

知らなかった。

しばらくぶりと言うことにも、良いことは? あるのだなぁと !!

新鮮な目で見ると新たな発見も??

展覧会は、

リニューアルオープン記念の展覧会「自然と人のダイアローグ フリードリヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで」。

≪マックス・リーバーマン ラーレンの通学路 1898年≫

今年開館100周年を迎えたフォルフハング美術館との共同開催の展覧会で、

西洋美術館が松方コレクションがもととなっている様に、

フォルフハング美術館もまた、カール・エルンスト・オストハウスのコレクションがもとになっているのだそうです。

≪カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性 1818年~1820年≫

ベースが似ている美術館のコラボ展は、印象派、ポスト印象派を中心として、ドイツ・ロマン主義から20世紀絵画

までの作品が多数、展示されていました。

≪ヨハン・クリスティアン・クラウゼン・ダール ビルニッツ城の眺め 1823年≫

この展覧会、個人蔵以外の作品は写真OKでした。

≪ギュスターヴ・モロー 聖なる象 1882年≫

写真OKだと、撮るのに一生懸命になってしまうこともあるので、

≪ギュスターヴ・モロー 聖チェチリア 1885年~1890年≫

せっかくの素晴らしい作品たちとは、ゆっくりとじぶんの目で見させて頂いて、色々と話をさせてもらって…、

≪ポール・ランソン ジキタリス 1899年≫

写真はその後で。

≪アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖 1906年≫

じぶんにとって、この展覧会は、

2月にドレスデン美術館展とメトロポリタン美術館展で、フェルメールを2週連続で見た後、約半年ぶり、

久しぶりの展覧会でした。

≪ポール・シニャック サン=トロぺの港 1901年~1902年≫

先ず目に飛び込んできたのは、マックス・リーバーマンの≪ラーレンの通学路≫。

マックス・リーバマンと言う画家さんは、意識したことがなかったのですが、この作品を見て、はっ!!って思いました。

右側の大きく空いた空間、そこに、通学路なので朝なのでしょう、朝日の木漏れ日が降り注いでいる。

奥にはおそろいの制服を着た女子学生たちが、学校の方へまっすぐに登校していく。

構図も、それに色やモチーフの絵筆の使い方とか etc etc …、もっと知ってみたい画家になりました。

≪クロード・モネ 陽を浴びるポプラ並木 1891年≫

そして、楽しみにしていた「カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性」にも会うことができました。

思っていたより小さなサイズでしたが、でもでも、偉大なオーラが額縁を飛び出して会場中に放たれていました。

この作品は昔から色々な解釈がされてきたとのこと。

夜明け前 or 陽の沈む頃、死の脅威との対峙 or 子供を宿した女性の生命の源、真逆の解釈が色々 etc etc …、

なのだそうです。

ただ、モデルはフリードリッヒの新妻のカロリーネ(作品は結婚した年に描かれているとのこと)とのことなので、

じぶんとしては、やはり、「日の出、生命の源、子供を宿す女性派」です。

≪ジョバンニ・セガンティー二 羊の剪毛 1883年~1884年≫

どちらの思いで描いたのかはフリードリッヒ本人に聞かないと分からないですが、

でも、作品は本当に素晴らしいなぁ !!

夜明け前(自分はそう思うので)のこのオレンジ色のグラデーションは、早朝散歩でも見る色彩。

あの一瞬、

光が生まれる一瞬って、確かに命の源と言うもの、きっと人類がずっとずっと太古の昔から感じてきたもの、

再生や永遠の命、輪廻etc etc …、そんなものを感じる刹那なんだと…。

≪フィンセント・ファン・ゴッホ 刈り入れ 1889年≫

これらの他にも、西洋美術館の新購入の作品「アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖」はとても惹かれた作品でした。

ロンドンナショナルギャラリーに同じテーマの有名な作品がありますが、同じテーマで4つの作品があり、今回美術館が購入したのはその一つとのこと。

北欧フィンランドの画家、アクセリ・ガッレン=カッレラの作品ですが、フィンランドの作曲家シベリウスを聴きながら見たい作品だなぁと思いました。

≪クロード・モネ 睡蓮、柳の反映 1916年≫

モローも、セガンティー二も、

ゴッホの「刈り入れ」も素晴らしかったし、修復が終わってお披露目の時に見させてもらったモネの、

「睡蓮、柳の反映」にも再び会うことができました。

≪クロード・モネ 睡蓮 1916年≫

自然と人との対話 or 会話という展覧会のテーマそのものにも、

へたくそでが、夜明けの写真を撮ったりするじぶんですから興味津々でしたが、

そんなテーマから離れても、展示されている一枚一枚の作品たちは、とても素晴らしいものでした。

西洋美術館リニュアルにふさわしい展覧会だったなあ b^^

チケットで常設展も見られるとのことだったので、これも久しぶりの西洋美術館の常設展も。

カルロ・ドルチの「悲しみの聖母」はとても素敵な作品ですが、近年行った色材調査の概要が紹介されていて興味津々。

と言うのは、大好きなフェルメールのフェルメールブルー、ラビズラズリと言う文字が目に飛び込んできたからです。

掲示されていた説明資料から抜粋です。

「カルロ・ドルチ≪悲しみの聖母≫の色彩調査」

「聖母の青衣には、半貴石・ラピスラズリから作る天然ウルトラマリンブルーが使用されている。

金と同じ値段で売られたという天然ウルトラマリンブルーは、イタリアにおいて特に聖母の衣に用いられてきたが、

経済的な理由から、下の層はより安価なアズライトやインディゴやスマルトといった青色で塗り、表層だけに

天然ウルトラマリンブルーを重ねた作品例が多数知られている。しかし本作品では、下に他の青色層はなく、

天然ウルトラマリンブルーだけが用いられている可能性が高いことが分かった。

また、光輪には金箔が使用されるなど、総じて高価な材料を用いた作品といえる。」

美術館は、単に展示するだけではなくて、作品の学術調査も行っている研究機関でもあるんだなぁと、

改めて思いました。

≪カルロ・ドルチ 悲しみの聖母 1655年≫

西洋美術館、こうして常設展をじっくり見てみると、流石、我が国の首都にある国立美術館だなぁと思う作品が色々。

この作品もなぜか惹かれてしまい、暫く、翼の少年とじっくりと・・・。

≪ヘラルト・ダウ シャボン玉を吹く少年と静物 1613年~1675年≫

キャプションに書かれていました。

本作品はヘラルト・ダウの初期の作品です。

ここに描かれる、シャボン玉、髑髏、砂時計と言ったモチーフは「ヴァニタス」を表しています。

シャボン玉遊びをする少年の背には翼があり、亡くなった少年を天使として描くことで哀悼の意を表しているのかもしれません。明暗表現の中に浮かび上がるモチーフの精緻な描写からは、ライデン派細密画の祖となるダウの特徴が見て取れます。

フェルメールが好きで、同時代のオランダ絵画のこと、画家のことに興味を持ちました。

ヘラルト・ダウも好きになった画家の一人ですが、ここに来れば毎日でもあえるのだなぁと。

翼があるということで、ずっと見ていたのですが、関内の照明では? それとも老眼のせい? 良くは分かりませんでした。

帰って来て、撮ってきた写真を拡大したりして、なるほど!! です。

ラファエル前派のイギリスの画家、ミレイの作品2枚も良かったです。

ミレイの作品の子供たちは、単に可愛いというだけではないなぁと。一言で言うと、目力が半端じゃないです。

それと、子供たちに当たる光が、暗い背景からその姿を浮かび上がらせて、普通じゃない感も。

こういう作品に会ってしまうと、その前は素通りできないんです。^^;

≪ジョン・エヴァリット・ミレイ あひるの子 1889年≫

西洋美術館 作品解説より

特定の少女の肖像画として描かれたものではなく、その題名が示すように、画面の手前に見えるあひるの子と少女が重ね合わされた、寓意的風俗画と解釈される。

イギリスでは、1869年にアンデルセンの『醜いあひるの子』がUgly Ducklingとして翻訳されており、おそらくこの幾分貧しげな少女の中に、童話のあひるの子と同じような将来の変貌を見させようとしているものと考えられよう。

少女の髪は櫛を通されず、靴も傷んでいるように見える。手に握られているものは、この作品の主題解釈に役立つものと思われるが、手紙のようにもハンカチのようにも見え、残念ながら判然としない。

目力と言うことではこの「狼の巣穴」もです !!

解説より

グランドピアノを狼の巣穴にみたてて遊ぶ4人は、本作の画家ジョン・エヴァリット・ミレイの子供たちです。

画面中央で熊の毛皮をかぶりこちらをにらみつけ、右手を突き出しているのが長男エヴァレット、その隣で毛皮から顔をのぞかせているのは次女メアリー、その奥で羊の毛皮をかぶり兄を見つめているのは次男ジョージです。反対側では長女エフィーがひとり退屈そうに、手に持った花をみつめています。

妻エフィーとの間に合計8人の子供を授かったミレイは、彼らを身近なモデルとして頻繁に描きました。子供たちの目線の高さで遊びの様子を描いた本作からは、父親としてのミレイのまなざしと愛情が感じられます。

≪ジョン・エヴァリット・ミレイ 狼の巣穴 1863年≫

企画展と常設展をのんびり、ゆっくりと回って、

半年ぶりに絵画たちとの良い時間を過ごした後は、今年の4月にリニュアル工事が終わった美術館自体をじっくりと。

リニュアルのコンセプト、ル・コルビュジエ設計当時の姿に近づけることもその一つだったのだと。

西洋美術館は、2016年に「ル・コルビュジエの建築作品ー近代建築運動への顕著な貢献ー」の一部として世界遺産に登録されましたが、

その際にユネスコからは「当初の前庭の設計意図が一部失われている」と指摘されていました。

今回訪れてみると、指摘の美術館前の前庭が大きく変わっているのに気が付きました。

地下にある企画展示室の屋上防水の更新にあわせて、前庭を本館開館時の姿に可能な限り戻すこととしたそうです。

植えられていた大きな木々は撤去されて、植栽は最小限に縮小。

更に、外部との連続性を持たせるため、柵も開放的な透過性のあるものへと変更されていました。

上野公園自体が、広々とした開放的な感じに変わっていると思うのですが、その中によくなじんでいるなぁ、

良い感じの美術館になったなぁと b^^

開館当時は西側(上野公園の噴水広場側)が正門だったんだそうです(これも今回初めて知りましたが)。

そして、その正門からロダンの《地獄の門》へと一直線に伸びる線と、途中で左に直角に曲がり本館へ向かう線が引かれていて、入口へと誘導するような役割を担っていたのだそうですが、

今回の工事では西側に小さな門を設け、そこから延びる線も分かりやすく再整備されました。

ロダンの《考える人》と《カレーの市民》も当初に近い位置に変更され、再整備された線に沿って進むことで、ル・コルビュジエの設計意図が感じられるようになったとのことです。

前の西洋美術館も、上野の森風で、

それはそれでよかったのですが、

≪ピサロ ルーヴシエンヌの雪景色(左) クロード・モネ 雪のアルジャントゥイユ(右)≫

空が良く見えるようになり、開放的で明るい感じになったなあと思いました。

≪カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ 日の出の前の女性≫

この美術館なら、何回でも通いたいなぁとも。

≪アクセリ・ガッレン=カッレラ ケイテレ湖≫

じぶんには隠れ家的な? 気に入りの場所が幾つかありました。

鎌倉だと東慶寺、美術館だとブリヂストン美術館 etc etc ・・・。

≪ジョアン・ミロ 絵画≫

でも、

東慶寺は写真が撮れなくなってしまったし、ブリヂストン美術館はアーティゾン美術館に替わってしまいました。

≪ジョヴァンニ・セガンティー二 花野に眠る少女≫

好きだった隠れ家がなくなってしまいました。

それ等とは少しニュアンスが違いますけれど、西洋美術館の常設展示室。

好きな作品も改めて認識したし、何よりも明るくて開放的になった美術館です。これからはもっと通おうと思います。

≪テオ・ファン・レイセルベルへ ブローニュ=シュル~メールの月光≫

この日は一人で出かけたので、

ゆっくり作品たちを見てお腹が空きましたが、

外で食事をせずにそのまま、相棒たちとJRへ。

印象に残った作品のポストカードと図録を連れて帰ってきました。

帰りに近所のパン屋さんによってパンを買ってきましたが、

お腹が空きすぎていて3つも ^^;; ベーコンエピ、ウインナーパン、それと、

クロワッサンにカスタードクリームとホイップクリームが挟んでいるもの(これ美味しいんです)買ってしまいました。

お疲れさまの本麒麟の泡泡と一緒に 笑

美味しく頂きました。

酷暑の夏も、そろそろ終わりでしょうか?

毎朝の Walking 、左手のアップルウォッチに促されてずっと続けていますが、

日の出の時間が遅くなったなぁ、それに、元気に咲いていたヒマワりも種になっているものも etc etc…。

トンボもたくさん見かけるようになりました。

涼しく過ごしやすくなるのは歓迎ですが、その反面、

何だか物悲しく、少しの寂しさも感じます。 若い頃は沈思黙考的なもの? 季節で言うと冬が好きだったと思うのですが、

年を取った今、それはエネルギーのあふれる光に満ちた夏に変わりました。

せめてもう少しだけ? 行く夏の余韻を楽しませてくれるといいなと、秋味のビールを飲みながら…です ^^;

" 2022/07/23 In Dialogue with Nature The National Museum of Western Art "

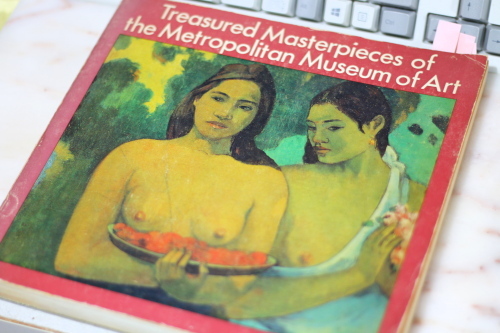

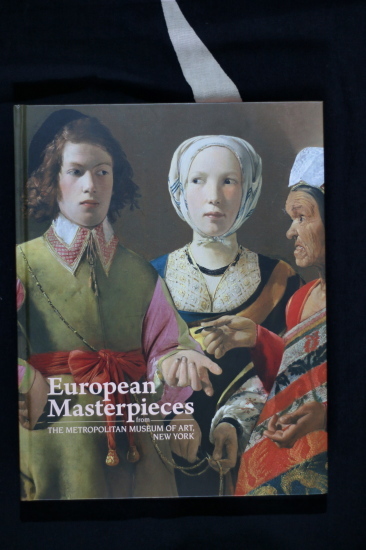

部屋籠りの時のこと_メトロポリタン美術館展_西洋絵画の500年:20220219 [展覧会]

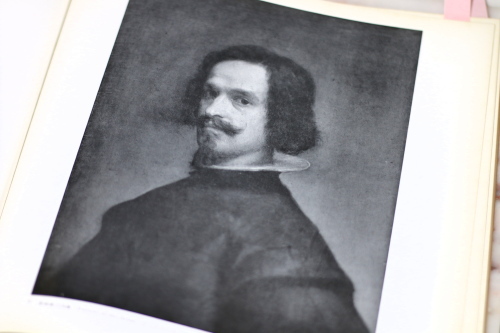

50年前の展覧会の図録。だいぶ傷んでいますが、「メトロポリタン美術館展 1972」のもの。

子供の頃、母によく展覧会に連れて行ってもらいましたので、その中の一つのものだと思うのですが、

どんな展覧会だったのか…良く覚えてはいません。

きっと? 展覧会よりもその後の上野での食事の方が嬉しかったのかも??

でも、引っ越しもいくつかしたものの、その都度ちゃんと部屋の本棚にずっと収まっていてくれていて、

ずっと一緒にいる図録です。

表情があるような…ない様な…不思議な感じ、表紙のゴーギャン、綺麗なお姉さんの肖像。

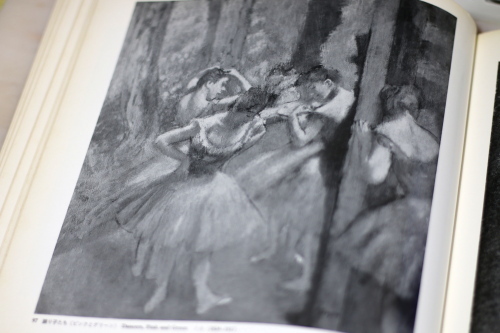

この頃は図録の写真も全てはカラーではなくて、ページの後の方はモノクローム。

ドガの踊り子の作品ははどんな色なんだろう?? 等々想像したりetc etc…、時々引っ張り出しては眺めていました。

その図録も、変色して角はだいぶ傷んだり。

改めて棚から取り出してみると50年も経ってしまったんだなぁ等々と…。

そうそう、それから、この図録はたぶん、わが国で初めてのメトロポリタン美術館展のものです。

そんな図録の思い出もある、メトロポリタン美術館展…。

≪踊り子たち(ピンクとグリーン) ドガ≫

2022年、新美術館でメトロポリタン美術館展が開催される。

しかも、大好きなフェルメールの作品 ≪信仰の寓意≫ が来ると聴いたので、

ドレスデン美術館展で ≪窓辺で手紙を読む女≫ を見た翌週のチケットも取りました。

2週連続フェルメールは至福以上の至福の時 !! ♪♪ 「至福の2週間」です。

娘はこの展覧会で展示される、フラ・アンジェリコの一枚がとても気になるということで、娘の分も。

コロナになってからの展覧会は混雑緩和のため、ほとんどが時間指定となっています。

それなりには並ぶものの、過度の混雑はなく、以前と比べるとゆっくりと鑑賞できるので、このシステム、

コロナが収まった後も続けてくれるといいなと思います。

10時半からのチケットでしたが、少し前に到着すると時間指定の方達の列ができていました。

ゆっくり入ればいいと思い、列がほとんどなくなるまで待ってから…、

いよいよ50年ぶりのメトロポリタン美術館の作品たちです。

展覧会は3部構成、「Ⅰ.信仰とルネッサンス」、「Ⅱ.絶対主義と啓蒙主義の時代」、

「Ⅲ.革命と人々のための芸術」に分けて65点の作品が紹介されていましたが、

先ずは「Ⅰ.信仰とルネッサンス」のフラ・アンジェリコの前でくぎ付けになりました。

フラ・アンジェリコの作品はフレスコ画で壁画が多いため、日本で見られる機会はとても少ないです。

貴重な貴重な機会。

娘は初期ルネッサンス以前のものに興味があり、どうしてもこの作品が見たかったとのことでした。

じぶんは、とにかくフェルメールなのですが、それでも娘につられて? かなりゆっくりと鑑賞することができました。

はやる気持ちを落ち着けてゆっくりと見ると、最初眺めていた時には見えなかったものがだんだんと見えてきました。

向って右側の白馬たちだけではなくて、反対側にも馬が4頭もいること。

遠近法を意識して描かれていて、十字架の奥にも人がいて、それも奥行きを表す効果となっていること etc etc …。

フラ・アンジェリコもなかなか面白かったです。やはり、絵画とは時間をかけてゆっくり、話さないといけないです。

≪キリストの磔刑 1420-23 フラ・アンジェリコ≫

「Ⅱ.絶対主義と啓蒙主義の時代」からは、

展覧会のポスターにもなっています、ラ・トゥールの「女占い師」。

とにかく色彩鮮やかできれいだなぁと。そして、まるで舞台でも見ている様だなと。

登場人物の交わりあう視線と、男性から金品を盗もうとしている周りの女性たち。

金のメダイヨンを切ろうとしている女性、左側にはポケットから財布でしょうか? を抜き取ろうとする女性。

そして、占いの代金? コインを男性から受け取ろうとしているおばあさん。

危うしハンサムボーイ !! と言ったところでしょうか。

普通なら人気者のフェルメールの一枚が展示されている展覧会です、ポスター等にはフェルメールだと思うのですが、

色鮮やかで美しい、しかも見ていて飽きない、印象的なラ・トゥールの≪女占い師≫、ポスターはこれでいいなと。

≪女占い師 1630 ジョルジュ・ド・ラ・トゥール≫

そして、2022年のフェルメールの2枚目です、≪信仰と寓意≫。

フェルメールは1632年に生まれて1675年に亡くなっているので、晩年の頃の作品です。

じぶんの好きな≪ミルクを注ぐ女≫や、≪デルフトの眺望≫、≪青衣の女≫、≪真珠の首飾りの≫≫ etc etc …、

1660年代の作品と比べると、かなり色んなものが描き込まれていて少しの違和感はあるのですが、

それでもやはりフェルメール。

よく見て行けば、流石フェルメール!! と思うところがいくつもありました。

天上から吊り下げられたガラス玉(天上界、進行する人間の魂の象徴)の上の光たち、

床に敷かれた緑色の織物の質感、タペストリーの折り目に当たる光、

隅石(協会、キリストの象徴)に押しつぶされたヘビ(現在、悪)の目やうろこの光の描写等々。

光の表現の仕方、織物や地球儀の細部にわたる描写と質感…、これらはやっぱりフェルメール ♪

晩年の頃、フェルメールの作風が変わっていく様に思えますが、と言うよりもオランダが力が衰えてきて、

絵画購買層であった一般市民の力も比例的に…。そして、

小振りの風俗画から売れ筋のものが異なっていく過程だったのかもしれません。もう少し長生きしてくれたら、

どの様な作風に変わっていったのか、見ることができたのにと思いました。

変わった後のフェルメールも見てみたかったです。

≪信仰と寓意≫、フェルメールの作品で、実際の作品を見たものはこれで23枚になりました。

≪信仰の寓意 1670-1672 ヨハネス・フェルメール≫

メトロポリタン美術館展、展示された65点はどれも素晴らしい作品ばかりでしたが、上の3枚の他、

特に印象に残ったものです。

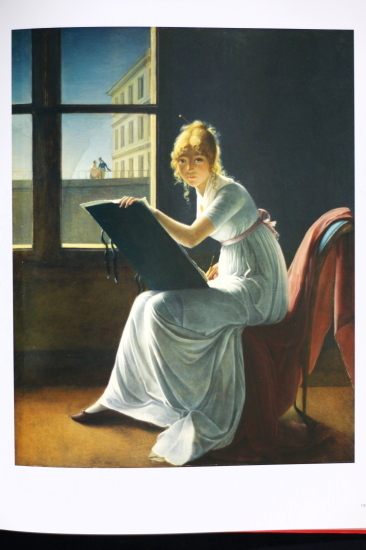

先ずはマリー・ドニーズの作品。マリー・ドニーズは女性画家。男性が多い中でと言うことではなく、

この逆光の女性像がとても気になりました。

逆光と言う劇的な構図の中でその光たち、ドレスの上に、金髪のおくれ毛に、イーゼルを持った腕の上に、

とても印象的です。真っすぐに画家の方、作品を見るじぶん達の方を真っすぐに見つめている女性、気になりました。

又、後ろの窓がなぜか割れていること、窓の向こうの建物の上にいる男性と女性も、何かを意味しているようで、

??? 知的好奇心が尽きない一枚でした。

≪マリー・ジョセフィーヌ・シャルロット・デュ・ヴァル・ドーニュ(1868年没) 1801 マリー・ドニーズ・ヴィレール≫

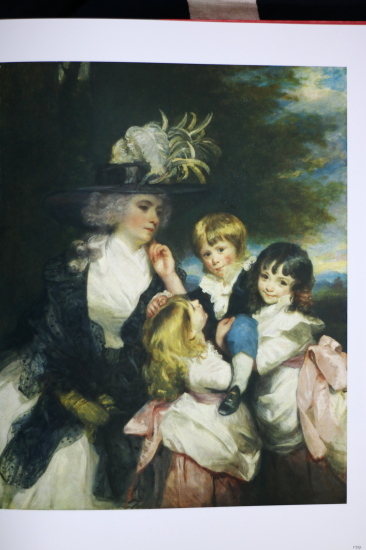

レイノルズのお母さんと3人の子供たちの肖像も気にいりました。

子どもたちがとてもキュート ♡

特に向かって右側の黒髪の少女は何てかわいいのでしょう。

≪レディ・スミスと子どもたち 1787 ジョシュア・レイノルズ≫

コローも好きな画家です。

展覧会によく連れて行ってくれた母が好きな画家の一人で、一緒にコローの絵を見るといつも、

「銀色の霧」と言っていたのを覚えています。なので、コローと言うと母と「銀色の霧」を思い出します。

単なる風景画…ではなく、情景だけでなくて、心情や思い、詩的なものを沢山感じる画家だなぁと思いますが、

この絵も正に。

≪遠くに等のある川の風景 1865 カミーユ・コロー≫

今回のメトロポリタン美術館展では、あの「すみっコぐらし」とのコラボで、展示された作品をモチーフにした

「てのりぬいぐるみ」が販売されていました。

カラヴァッジョ、レンブラント、ブーシェ、ゴヤ、ルノワールの作品のモチーフの5種類。

どれも可愛かったのですが、娘のチョイスでこの作品をモチーフにした、

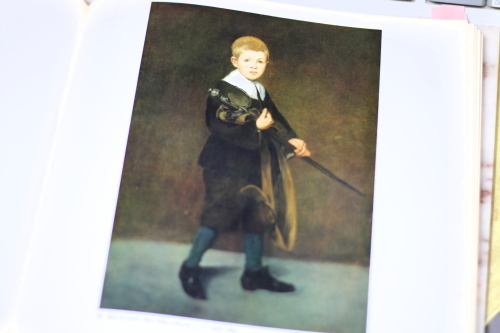

「しろくま【ゴヤ】《ホセ・コスタ・イ・ボネルス、 通称ペピート》」を連れて帰ってきました。

≪ホセ・コスタ・イ・ボネルス、通称ペピート 1810 フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス≫

前の週に連れてきたミッフィーとのツーショット。笑

ゆっくりとヨーロッパ・マスターピースを鑑賞してお腹が空きました。

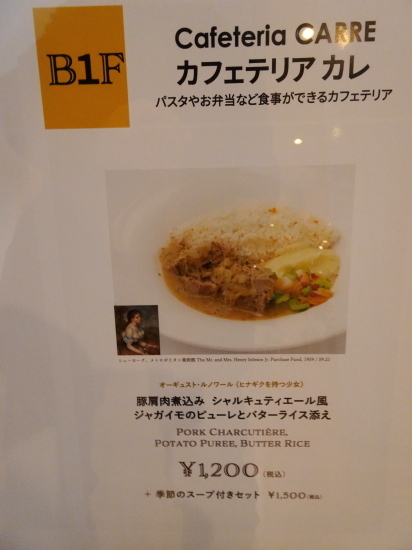

前の週と同様に美術館のカフェに行ってみようということで、

ここも初めてです、

新美術館の Cafeteria CARRE さんへ。

娘は鶏もも肉のクリーム煮、じぶんはミーハーですから?

展覧会とのコラボメニューの「豚肩肉煮込み シャルキュティエール風 ジャガイモのピューレとバターライス添え」

という長い名前のメニューにしました。季節のスープを付けて。

スープは娘に取られましたが…、じぶんはもちろんビールを頂きました。 笑

素敵な絵画を見た後の冷たいビールは、本当に美味しいです !!

しろくま【ゴヤ】と一緒に !!

今年2枚目のフェルメールにも会えたし、

その他も粒ぞろいの素晴らしい作品ばかり。

とても素敵な展覧会でした、メトロポリタン美術館展 ♪♪

何よりも、50年前に母に連れて行ってもらった美術館展に、再びまた、

娘を連れて行くことができたこと…。

≪剣を持つ少年 マネ≫

それって、なんだかすごいなぁと…、

≪芸術家の肖像 ヴェラスケス≫

その時に会ったドガ、マネ、ヴェラスケス、ルブランなどにも再びあえて…、

≪ジョクール侯爵夫人像 ヴィジェ・ルブラン≫

これもすごいなぁとつくづくと。

今回買ってきた図録は、娘に上げようと思います。

ずっと持っていてくれるといいのだけれど。

桜は終わりですが、名残の桜餅を頂きました。

ほんのり桜の香り、春の名残りを楽しみながら…。

" 2022/02/19 European Masterpieces THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART,NEW YORK "

子供の頃、母によく展覧会に連れて行ってもらいましたので、その中の一つのものだと思うのですが、

どんな展覧会だったのか…良く覚えてはいません。

きっと? 展覧会よりもその後の上野での食事の方が嬉しかったのかも??

でも、引っ越しもいくつかしたものの、その都度ちゃんと部屋の本棚にずっと収まっていてくれていて、

ずっと一緒にいる図録です。

表情があるような…ない様な…不思議な感じ、表紙のゴーギャン、綺麗なお姉さんの肖像。

この頃は図録の写真も全てはカラーではなくて、ページの後の方はモノクローム。

ドガの踊り子の作品ははどんな色なんだろう?? 等々想像したりetc etc…、時々引っ張り出しては眺めていました。

その図録も、変色して角はだいぶ傷んだり。

改めて棚から取り出してみると50年も経ってしまったんだなぁ等々と…。

そうそう、それから、この図録はたぶん、わが国で初めてのメトロポリタン美術館展のものです。

そんな図録の思い出もある、メトロポリタン美術館展…。

≪踊り子たち(ピンクとグリーン) ドガ≫

2022年、新美術館でメトロポリタン美術館展が開催される。

しかも、大好きなフェルメールの作品 ≪信仰の寓意≫ が来ると聴いたので、

ドレスデン美術館展で ≪窓辺で手紙を読む女≫ を見た翌週のチケットも取りました。

2週連続フェルメールは至福以上の至福の時 !! ♪♪ 「至福の2週間」です。

娘はこの展覧会で展示される、フラ・アンジェリコの一枚がとても気になるということで、娘の分も。

コロナになってからの展覧会は混雑緩和のため、ほとんどが時間指定となっています。

それなりには並ぶものの、過度の混雑はなく、以前と比べるとゆっくりと鑑賞できるので、このシステム、

コロナが収まった後も続けてくれるといいなと思います。

10時半からのチケットでしたが、少し前に到着すると時間指定の方達の列ができていました。

ゆっくり入ればいいと思い、列がほとんどなくなるまで待ってから…、

いよいよ50年ぶりのメトロポリタン美術館の作品たちです。

展覧会は3部構成、「Ⅰ.信仰とルネッサンス」、「Ⅱ.絶対主義と啓蒙主義の時代」、

「Ⅲ.革命と人々のための芸術」に分けて65点の作品が紹介されていましたが、

先ずは「Ⅰ.信仰とルネッサンス」のフラ・アンジェリコの前でくぎ付けになりました。

フラ・アンジェリコの作品はフレスコ画で壁画が多いため、日本で見られる機会はとても少ないです。

貴重な貴重な機会。

娘は初期ルネッサンス以前のものに興味があり、どうしてもこの作品が見たかったとのことでした。

じぶんは、とにかくフェルメールなのですが、それでも娘につられて? かなりゆっくりと鑑賞することができました。

はやる気持ちを落ち着けてゆっくりと見ると、最初眺めていた時には見えなかったものがだんだんと見えてきました。

向って右側の白馬たちだけではなくて、反対側にも馬が4頭もいること。

遠近法を意識して描かれていて、十字架の奥にも人がいて、それも奥行きを表す効果となっていること etc etc …。

フラ・アンジェリコもなかなか面白かったです。やはり、絵画とは時間をかけてゆっくり、話さないといけないです。

≪キリストの磔刑 1420-23 フラ・アンジェリコ≫

「Ⅱ.絶対主義と啓蒙主義の時代」からは、

展覧会のポスターにもなっています、ラ・トゥールの「女占い師」。

とにかく色彩鮮やかできれいだなぁと。そして、まるで舞台でも見ている様だなと。

登場人物の交わりあう視線と、男性から金品を盗もうとしている周りの女性たち。

金のメダイヨンを切ろうとしている女性、左側にはポケットから財布でしょうか? を抜き取ろうとする女性。

そして、占いの代金? コインを男性から受け取ろうとしているおばあさん。

危うしハンサムボーイ !! と言ったところでしょうか。

普通なら人気者のフェルメールの一枚が展示されている展覧会です、ポスター等にはフェルメールだと思うのですが、

色鮮やかで美しい、しかも見ていて飽きない、印象的なラ・トゥールの≪女占い師≫、ポスターはこれでいいなと。

≪女占い師 1630 ジョルジュ・ド・ラ・トゥール≫

そして、2022年のフェルメールの2枚目です、≪信仰と寓意≫。

フェルメールは1632年に生まれて1675年に亡くなっているので、晩年の頃の作品です。

じぶんの好きな≪ミルクを注ぐ女≫や、≪デルフトの眺望≫、≪青衣の女≫、≪真珠の首飾りの≫≫ etc etc …、

1660年代の作品と比べると、かなり色んなものが描き込まれていて少しの違和感はあるのですが、

それでもやはりフェルメール。

よく見て行けば、流石フェルメール!! と思うところがいくつもありました。

天上から吊り下げられたガラス玉(天上界、進行する人間の魂の象徴)の上の光たち、

床に敷かれた緑色の織物の質感、タペストリーの折り目に当たる光、

隅石(協会、キリストの象徴)に押しつぶされたヘビ(現在、悪)の目やうろこの光の描写等々。

光の表現の仕方、織物や地球儀の細部にわたる描写と質感…、これらはやっぱりフェルメール ♪

晩年の頃、フェルメールの作風が変わっていく様に思えますが、と言うよりもオランダが力が衰えてきて、

絵画購買層であった一般市民の力も比例的に…。そして、

小振りの風俗画から売れ筋のものが異なっていく過程だったのかもしれません。もう少し長生きしてくれたら、

どの様な作風に変わっていったのか、見ることができたのにと思いました。

変わった後のフェルメールも見てみたかったです。

≪信仰と寓意≫、フェルメールの作品で、実際の作品を見たものはこれで23枚になりました。

≪信仰の寓意 1670-1672 ヨハネス・フェルメール≫

メトロポリタン美術館展、展示された65点はどれも素晴らしい作品ばかりでしたが、上の3枚の他、

特に印象に残ったものです。

先ずはマリー・ドニーズの作品。マリー・ドニーズは女性画家。男性が多い中でと言うことではなく、

この逆光の女性像がとても気になりました。

逆光と言う劇的な構図の中でその光たち、ドレスの上に、金髪のおくれ毛に、イーゼルを持った腕の上に、

とても印象的です。真っすぐに画家の方、作品を見るじぶん達の方を真っすぐに見つめている女性、気になりました。

又、後ろの窓がなぜか割れていること、窓の向こうの建物の上にいる男性と女性も、何かを意味しているようで、

??? 知的好奇心が尽きない一枚でした。

≪マリー・ジョセフィーヌ・シャルロット・デュ・ヴァル・ドーニュ(1868年没) 1801 マリー・ドニーズ・ヴィレール≫

レイノルズのお母さんと3人の子供たちの肖像も気にいりました。

子どもたちがとてもキュート ♡

特に向かって右側の黒髪の少女は何てかわいいのでしょう。

≪レディ・スミスと子どもたち 1787 ジョシュア・レイノルズ≫

コローも好きな画家です。

展覧会によく連れて行ってくれた母が好きな画家の一人で、一緒にコローの絵を見るといつも、

「銀色の霧」と言っていたのを覚えています。なので、コローと言うと母と「銀色の霧」を思い出します。

単なる風景画…ではなく、情景だけでなくて、心情や思い、詩的なものを沢山感じる画家だなぁと思いますが、

この絵も正に。

≪遠くに等のある川の風景 1865 カミーユ・コロー≫

今回のメトロポリタン美術館展では、あの「すみっコぐらし」とのコラボで、展示された作品をモチーフにした

「てのりぬいぐるみ」が販売されていました。

カラヴァッジョ、レンブラント、ブーシェ、ゴヤ、ルノワールの作品のモチーフの5種類。

どれも可愛かったのですが、娘のチョイスでこの作品をモチーフにした、

「しろくま【ゴヤ】《ホセ・コスタ・イ・ボネルス、 通称ペピート》」を連れて帰ってきました。

≪ホセ・コスタ・イ・ボネルス、通称ペピート 1810 フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス≫

前の週に連れてきたミッフィーとのツーショット。笑

ゆっくりとヨーロッパ・マスターピースを鑑賞してお腹が空きました。

前の週と同様に美術館のカフェに行ってみようということで、

ここも初めてです、

新美術館の Cafeteria CARRE さんへ。

娘は鶏もも肉のクリーム煮、じぶんはミーハーですから?

展覧会とのコラボメニューの「豚肩肉煮込み シャルキュティエール風 ジャガイモのピューレとバターライス添え」

という長い名前のメニューにしました。季節のスープを付けて。

スープは娘に取られましたが…、じぶんはもちろんビールを頂きました。 笑

素敵な絵画を見た後の冷たいビールは、本当に美味しいです !!

しろくま【ゴヤ】と一緒に !!

今年2枚目のフェルメールにも会えたし、

その他も粒ぞろいの素晴らしい作品ばかり。

とても素敵な展覧会でした、メトロポリタン美術館展 ♪♪

何よりも、50年前に母に連れて行ってもらった美術館展に、再びまた、

娘を連れて行くことができたこと…。

≪剣を持つ少年 マネ≫

それって、なんだかすごいなぁと…、

≪芸術家の肖像 ヴェラスケス≫

その時に会ったドガ、マネ、ヴェラスケス、ルブランなどにも再びあえて…、

≪ジョクール侯爵夫人像 ヴィジェ・ルブラン≫

これもすごいなぁとつくづくと。

今回買ってきた図録は、娘に上げようと思います。

ずっと持っていてくれるといいのだけれど。

桜は終わりですが、名残の桜餅を頂きました。

ほんのり桜の香り、春の名残りを楽しみながら…。

" 2022/02/19 European Masterpieces THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART,NEW YORK "

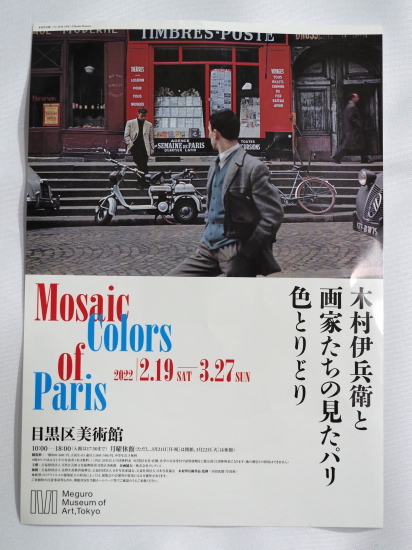

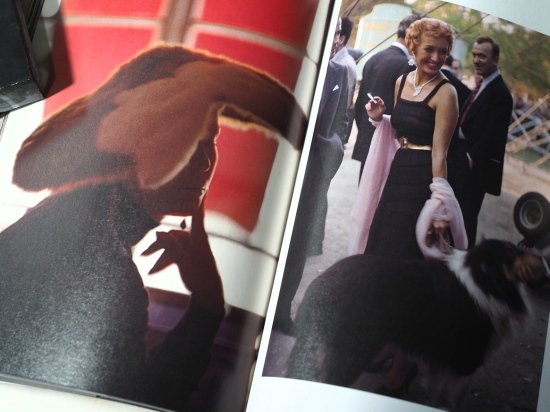

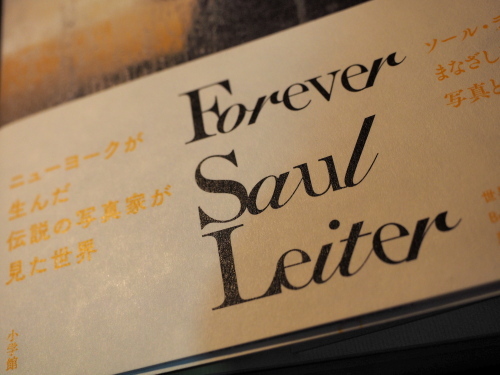

部屋籠りの時のこと_木村伊兵衛と画家たちが見たパリ 色とりどり展&目黒川の咲き始めの桜たち:20220319 [展覧会]

絵画の展覧会が好きで、一年に何度かは美術館に足を運ぶのですが、

数年前のソール・ライター展を見てから、写真展もいいものだなぁと。

それから、ロバート・キャパとか、ロベール・ドアノーとか。

テレビの番組で特集があったものを見たり、本を探して読んだりして、益々、写真展にも興味津々になりました。

その中で、いつか見てみたいと特に思った写真家は木村伊兵衛さん。

どこかで展覧会はないかと、時々ネットで検索していましたが、

見つけました。 ^^v 笑

目黒区美術館での、

「木村伊兵衛と画家たちの見たパリ 色とりどり」展覧会。

3月27日までと終わりが迫っていたので、19日の土曜日に急いで出かけました。

目黒区美術館は家からだと、目黒駅と中目黒駅の両方から行けるのですが、

なるべく近い方と、目黒駅から歩きました。

目黒川沿いにある美術館なので、ちょうど開花宣言間近の桜並木を通りながら、咲いてないかな?

きょろきょろしながら歩いてると、少し気の早い? 桜の花が一つ二つと咲いていました !!

なんだか、先取りしたような感じ。訳はないけれど、なんだか嬉しく…。 それと共に、

コロナ下ではあるけれど今年も桜の季節が来たのだなとも…。

嬉しい気持ち、少し感傷的な気持ちで揺らいでいると…、美術館です。

木村 伊兵衛(1901年~1974年)、戦前・戦後を通じて活動した日本を代表する写真家の一人で、報道・宣伝写真やストリートスナップ等、様々なジャンルにおいて数多くの傑作を残している写真家さん。

愛用のライカ(今回の展覧会にも展示してありました)を使ったスナップショットでは、街で生活する人々の日常を、

自然な形で切り取っていて、作風からフランスの世界的なスナップ写真の名手・アンリ・カルティエ=ブレッソンになぞらえられて、"和製ブレッソン"と言われているのだそうです。

wikipedia から。

【展覧会について、パンフレットから】

木村伊兵衛は1954年と翌55年に、日本人写真家として戦後初めてヨーロッパを取材しています。

愛用の小型カメラ(ライカ)と 開発されて間もない国産のカラーフィルムを手にパリを訪れ、そこで写真家アンリ・カルティエ=ブレッソンやロベール・ドアノーらと親しく交流し、その案内で古い通りや市場など、庶民の生活の場を撮影しました。木村がシャッターを切った場面からは、街角の生き生きとした光景や人々の息づかいなど往時のパリの魅力が色鮮やかに蘇ります。

本展は、木村作品のなかでもとりわけ異色なカラーのスナップ写真 131 点を中心に、1910年から50 年代にかけてパリ留学を経験した当館所蔵の画家たちの作品をあわせて展示します。

念願の洋行を果たした彼らは、ヨーロッパの空気の中で自分の作品を新しい方向へと変えるべく、ひたむきにパリを描き出しました。異国の地を旅するように、写真と絵画、異なる技法によって表された色とりどりのパリの情景をお楽しみください。

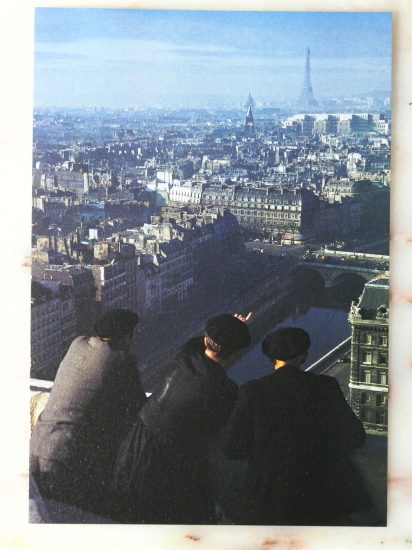

じぶんと木村伊兵衛さんとの出会いは、確かNHK、Eテレの日曜美術館の特集を見てだと思います。

パリの、たぶん当時では珍しかったカラー写真。

黄昏色の中に霞むエッフェル塔、

流行りのファッションを纏い、シガレットを細い指に挟んで、カフェでおしゃべりをする女性たち。

ゴミも散らかっている裏通り、笑顔いっぱい夢中で遊ぶ半ズボンの子供達。

佐伯祐三の絵にあるような、色鮮やかなポスターの前を通り過ぎる男の人 etc etc …。

セピア色がかって、今のデジタル写真から見れば荒い画質、決して鮮やかとは言えない色味の作品たちなのですが、

それも世界を味わい深くするものたち。

郷愁、アンニュイ etc etc …、ノスタルジー、そんなものたちがとても心地良く詩的に感じられました。

本も何冊か買って眺めたり、木村さんのことを読んだりしましたが、

今回の展覧会は正に、Eテレの番組で見た写真、そして気になって買った本「木村伊兵衛のパリ」に載っている写真、

そのものの展覧会なのでした。

本の表紙にもなっていて、展覧会では絵葉書も買ってきた「夕暮れのコンコルド広場、パリ(1954年)」、

写真展のパンフレットの、二人の男性の写真がとても好きです。

それと、131枚の写真が展示されていたのですが、全体を見て感じたのは、

少しくすんだ写真たちの中の赤色がとても印象的なことでした。

そう気が付いて、一通り見てからもう一度、一枚ずつゆっくりと写真の中の赤色を探しました。

木村さんのパリの写真たち、その中の赤色は「赤」なのですが決して強すぎない色味。

セピア色がかった懐かしいその世界を…優しく引き立てている。

優しい懐かしい色、良い色だなぁと。

それから、本を読んで気になっていたことがあったので、そのことも展覧会で。

「一瞬のうちに表れる被写体の最高のショットをとらえる。完璧な構図でなければ妥協は許されない。」

「シャッターを切る瞬間は理屈ではなく本能で撮る。」

1954年のパリで、尊敬する写真家、カルティエ=ブレッソンに会った時に二人で共感した言葉なのだそうです。

131枚写真を見せて頂き、本当にその通りだなぁと、

どれも自然のままの写真。

演技等は一切なしで、どうしてこんな刹那、一瞬を切り取ることができるんだろうと…。理屈でなく本能なんだと。

木村伊兵衛さん、展覧会を見てますます気になる写真家になりました。

ネットで捜して、この展覧会が見つかって良かった。

美術館から出て、

写真展を見てこころも満たされたせいでしょうか? こころは軽く!! では、

せっかくなので目黒川沿いを歩いてみようかと。

少し気の早い桜たち? を探しながら。

途中でお腹が空いているのに気が付き、中目黒駅のそばのスープストックさんへ。

カレーとカレーとスープのセットにしました。1480円也。

茄子と牛挽肉の辛くないキーマカレー

海老のフレンチカレー

白胡麻ご飯

花色ウーロン茶

久しぶりのスープストックさん、2種類のカレーはどちらもとっても美味しかった。 ^^v

本当はビールも欲しかったのですが、なぜかお店柄? ちょっと自粛。

良い写真を見て、美味しいカレーを頂いて、

こころも体も栄養満点、エネルギー充填完了です。

川沿いを歩いていて、ふと、気が付きました。

もしかするとこの辺りは初めて来たかも??

割と近くに住んでいるし、桜の名所でもあるので来たことがあるつもりだったのですが、

思い返せば? 初めての目黒川沿いの桜並木なのでした。

はじめての場所と言うことでもあり、

見るもの通り過ぎるもの全て、興味津々です(素敵なところなのでたぶん自分だけではないと思うのですが)。

少し気の早い桜たちを見つけるのも楽しいし。

そう言えば、コロナ禍になってから、街を歩いて写真を撮るということもなくなっていたなと、

そんなことにも気が付きました。

この通り、面白いです。

吉祥寺の中道通り、元町仲通り、丸の内仲通り etc etc…、好きな通りが幾つかあって、

時々写真を撮りながら歩いていましたが、

ここの通りも素敵だな。

古そうなもの、アンティークなものもあるし、

色々なおしゃれなお店も沢山。

それに美味しそうなビールや焼き鳥、

クレープにイタリアンに地ビールも !!

スープストックで食べてきてしまったので、そんなお店には入りませんでしたが、

次に来た際には入りたいなぁと思ったお店が何件もありました。

春の光たちもそんなお店の前で、

春物のTシャツの上、

ショーウィンドウの中の古びた時計の上で、楽しそうに遊んでいます。

春の光たちが元気すぎて、

じぶんは薄手の白のセーターを着ていたのですが、歩いていてうっすらと汗をかいてしまいました。

パーカーも脱いで手に持って歩くほど。

もう、本当に春なのだなと実感です。

桜たちもそんな光の中で、

次から次に、可憐な花を咲かせていくのでしょう。

そうそう、この日は3月19日。

東京の開花宣言、3月20日の一日前でした。

それから一週間です。

昨日は春の嵐っぽかったけれど、きっと今頃は満開なのでしょうね。

沢山のお花見の方達が、きっと b^^

今年はじぶんも、

去年よりもたくさんの桜たちに会えるといいなと思いました。

木村伊兵衛さんの写真を鑑賞することができて、思いがけずのプレお花見も ♪ 楽しかったです。

素敵な通りも見つけたし… ♪♪

中目黒辺りも、又、散歩してみたいです(お酒を頂いてみたい 笑 )。

" 2022/03/19 Kimura Ihei Mosaic Colors of Paris & Megurogawa "

数年前のソール・ライター展を見てから、写真展もいいものだなぁと。

それから、ロバート・キャパとか、ロベール・ドアノーとか。

テレビの番組で特集があったものを見たり、本を探して読んだりして、益々、写真展にも興味津々になりました。

その中で、いつか見てみたいと特に思った写真家は木村伊兵衛さん。

どこかで展覧会はないかと、時々ネットで検索していましたが、

見つけました。 ^^v 笑

目黒区美術館での、

「木村伊兵衛と画家たちの見たパリ 色とりどり」展覧会。

3月27日までと終わりが迫っていたので、19日の土曜日に急いで出かけました。

目黒区美術館は家からだと、目黒駅と中目黒駅の両方から行けるのですが、

なるべく近い方と、目黒駅から歩きました。

目黒川沿いにある美術館なので、ちょうど開花宣言間近の桜並木を通りながら、咲いてないかな?

きょろきょろしながら歩いてると、少し気の早い? 桜の花が一つ二つと咲いていました !!

なんだか、先取りしたような感じ。訳はないけれど、なんだか嬉しく…。 それと共に、

コロナ下ではあるけれど今年も桜の季節が来たのだなとも…。

嬉しい気持ち、少し感傷的な気持ちで揺らいでいると…、美術館です。

木村 伊兵衛(1901年~1974年)、戦前・戦後を通じて活動した日本を代表する写真家の一人で、報道・宣伝写真やストリートスナップ等、様々なジャンルにおいて数多くの傑作を残している写真家さん。

愛用のライカ(今回の展覧会にも展示してありました)を使ったスナップショットでは、街で生活する人々の日常を、

自然な形で切り取っていて、作風からフランスの世界的なスナップ写真の名手・アンリ・カルティエ=ブレッソンになぞらえられて、"和製ブレッソン"と言われているのだそうです。

wikipedia から。

【展覧会について、パンフレットから】

木村伊兵衛は1954年と翌55年に、日本人写真家として戦後初めてヨーロッパを取材しています。

愛用の小型カメラ(ライカ)と 開発されて間もない国産のカラーフィルムを手にパリを訪れ、そこで写真家アンリ・カルティエ=ブレッソンやロベール・ドアノーらと親しく交流し、その案内で古い通りや市場など、庶民の生活の場を撮影しました。木村がシャッターを切った場面からは、街角の生き生きとした光景や人々の息づかいなど往時のパリの魅力が色鮮やかに蘇ります。

本展は、木村作品のなかでもとりわけ異色なカラーのスナップ写真 131 点を中心に、1910年から50 年代にかけてパリ留学を経験した当館所蔵の画家たちの作品をあわせて展示します。

念願の洋行を果たした彼らは、ヨーロッパの空気の中で自分の作品を新しい方向へと変えるべく、ひたむきにパリを描き出しました。異国の地を旅するように、写真と絵画、異なる技法によって表された色とりどりのパリの情景をお楽しみください。

じぶんと木村伊兵衛さんとの出会いは、確かNHK、Eテレの日曜美術館の特集を見てだと思います。

パリの、たぶん当時では珍しかったカラー写真。

黄昏色の中に霞むエッフェル塔、

流行りのファッションを纏い、シガレットを細い指に挟んで、カフェでおしゃべりをする女性たち。

ゴミも散らかっている裏通り、笑顔いっぱい夢中で遊ぶ半ズボンの子供達。

佐伯祐三の絵にあるような、色鮮やかなポスターの前を通り過ぎる男の人 etc etc …。

セピア色がかって、今のデジタル写真から見れば荒い画質、決して鮮やかとは言えない色味の作品たちなのですが、

それも世界を味わい深くするものたち。

郷愁、アンニュイ etc etc …、ノスタルジー、そんなものたちがとても心地良く詩的に感じられました。

本も何冊か買って眺めたり、木村さんのことを読んだりしましたが、

今回の展覧会は正に、Eテレの番組で見た写真、そして気になって買った本「木村伊兵衛のパリ」に載っている写真、

そのものの展覧会なのでした。

本の表紙にもなっていて、展覧会では絵葉書も買ってきた「夕暮れのコンコルド広場、パリ(1954年)」、

写真展のパンフレットの、二人の男性の写真がとても好きです。

それと、131枚の写真が展示されていたのですが、全体を見て感じたのは、

少しくすんだ写真たちの中の赤色がとても印象的なことでした。

そう気が付いて、一通り見てからもう一度、一枚ずつゆっくりと写真の中の赤色を探しました。

木村さんのパリの写真たち、その中の赤色は「赤」なのですが決して強すぎない色味。

セピア色がかった懐かしいその世界を…優しく引き立てている。

優しい懐かしい色、良い色だなぁと。

それから、本を読んで気になっていたことがあったので、そのことも展覧会で。

「一瞬のうちに表れる被写体の最高のショットをとらえる。完璧な構図でなければ妥協は許されない。」

「シャッターを切る瞬間は理屈ではなく本能で撮る。」

1954年のパリで、尊敬する写真家、カルティエ=ブレッソンに会った時に二人で共感した言葉なのだそうです。

131枚写真を見せて頂き、本当にその通りだなぁと、

どれも自然のままの写真。

演技等は一切なしで、どうしてこんな刹那、一瞬を切り取ることができるんだろうと…。理屈でなく本能なんだと。

木村伊兵衛さん、展覧会を見てますます気になる写真家になりました。

ネットで捜して、この展覧会が見つかって良かった。

美術館から出て、

写真展を見てこころも満たされたせいでしょうか? こころは軽く!! では、

せっかくなので目黒川沿いを歩いてみようかと。

少し気の早い桜たち? を探しながら。

途中でお腹が空いているのに気が付き、中目黒駅のそばのスープストックさんへ。

カレーとカレーとスープのセットにしました。1480円也。

茄子と牛挽肉の辛くないキーマカレー

海老のフレンチカレー

白胡麻ご飯

花色ウーロン茶

久しぶりのスープストックさん、2種類のカレーはどちらもとっても美味しかった。 ^^v

本当はビールも欲しかったのですが、なぜかお店柄? ちょっと自粛。

良い写真を見て、美味しいカレーを頂いて、

こころも体も栄養満点、エネルギー充填完了です。

川沿いを歩いていて、ふと、気が付きました。

もしかするとこの辺りは初めて来たかも??

割と近くに住んでいるし、桜の名所でもあるので来たことがあるつもりだったのですが、

思い返せば? 初めての目黒川沿いの桜並木なのでした。

はじめての場所と言うことでもあり、

見るもの通り過ぎるもの全て、興味津々です(素敵なところなのでたぶん自分だけではないと思うのですが)。

少し気の早い桜たちを見つけるのも楽しいし。

そう言えば、コロナ禍になってから、街を歩いて写真を撮るということもなくなっていたなと、

そんなことにも気が付きました。

この通り、面白いです。

吉祥寺の中道通り、元町仲通り、丸の内仲通り etc etc…、好きな通りが幾つかあって、

時々写真を撮りながら歩いていましたが、

ここの通りも素敵だな。

古そうなもの、アンティークなものもあるし、

色々なおしゃれなお店も沢山。

それに美味しそうなビールや焼き鳥、

クレープにイタリアンに地ビールも !!

スープストックで食べてきてしまったので、そんなお店には入りませんでしたが、

次に来た際には入りたいなぁと思ったお店が何件もありました。

春の光たちもそんなお店の前で、

春物のTシャツの上、

ショーウィンドウの中の古びた時計の上で、楽しそうに遊んでいます。

春の光たちが元気すぎて、

じぶんは薄手の白のセーターを着ていたのですが、歩いていてうっすらと汗をかいてしまいました。

パーカーも脱いで手に持って歩くほど。

もう、本当に春なのだなと実感です。

桜たちもそんな光の中で、

次から次に、可憐な花を咲かせていくのでしょう。

そうそう、この日は3月19日。

東京の開花宣言、3月20日の一日前でした。

それから一週間です。

昨日は春の嵐っぽかったけれど、きっと今頃は満開なのでしょうね。

沢山のお花見の方達が、きっと b^^

今年はじぶんも、

去年よりもたくさんの桜たちに会えるといいなと思いました。

木村伊兵衛さんの写真を鑑賞することができて、思いがけずのプレお花見も ♪ 楽しかったです。

素敵な通りも見つけたし… ♪♪

中目黒辺りも、又、散歩してみたいです(お酒を頂いてみたい 笑 )。

" 2022/03/19 Kimura Ihei Mosaic Colors of Paris & Megurogawa "

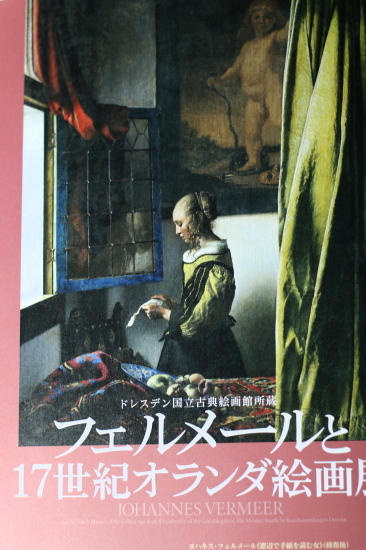

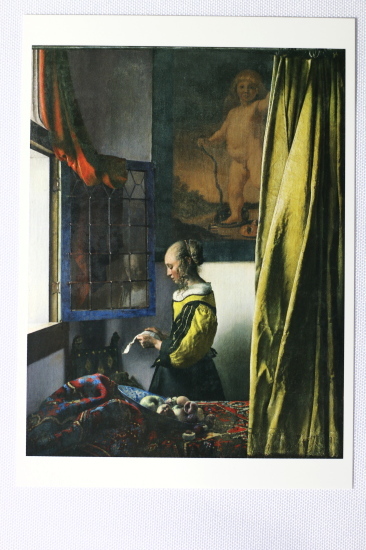

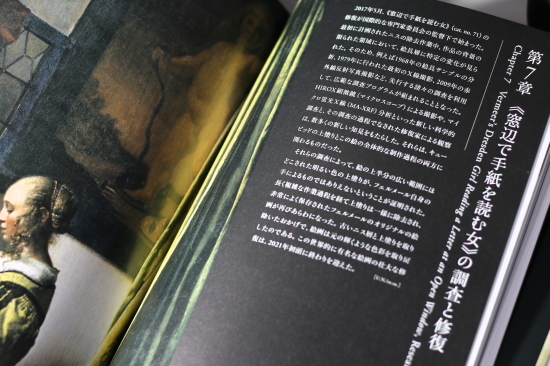

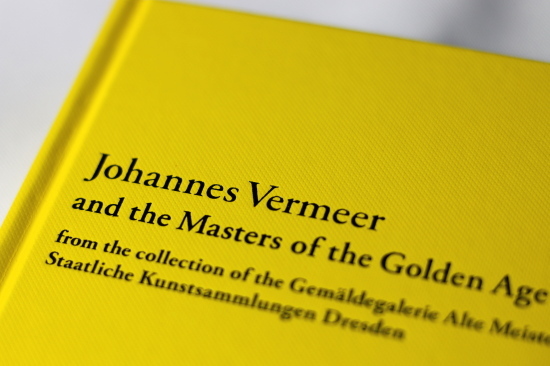

部屋籠りの時のこと_ドレスデン国立古典絵画館所蔵フェルメールと17世紀オランダの絵画展:20220211 [展覧会]

2018年に会って以来です。 とてもとても待ち遠しかったし、楽しみの極み。

部屋籠りの毎日でしたが、「日経おとなの OFF」で展覧会のことを知ってからは…、毎日、

この日が来るのを指折り数えていました。

ですが…この展覧会も、1月22日からの会期はコロナのせいで延期。

このまま中止になってしまうのかな?

また、会えないのでしょうか? ずっとずっと会いたいと思い続けていた Johannes Vermeer …。 弱気な心。

とても不安で、こわごわとネットで情報を探していました。

すると、「2月10日」からスタートの文字が目に飛び込んできました !! 良かった !! 本当に良かったです。

少し遅れましたが、「ドレスデン国立古典絵画館所蔵フェルメールと17世紀オランダの絵画展」、

無事に開催されることを知りました。

待ちきれずに、そして途中で打ち切りなんてこともが…頭をよぎりで、 ^^;

スタートの翌日、2月11日 10:30 からのチケットをゲットしました。

当日は、

ワクワク、ドキドキ…。

何だか、高校生の頃のデートのような心境。行きたいのですが会いたいのですが…。

いろいろな複雑な心境。 それでも、会いたい気持はMAX 200% !!

JRを降りれば、久しぶりの上野駅は前日の雪がまだ残っていました。

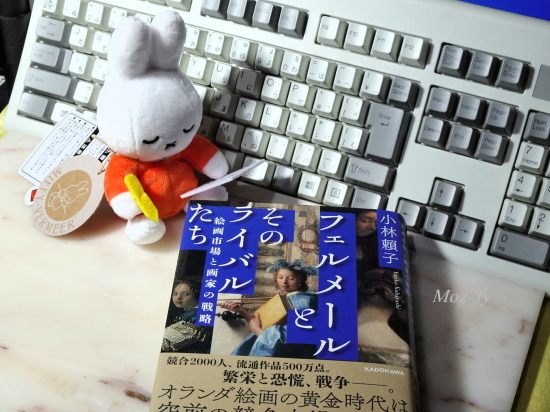

フェルメールだけではなく、ちょうど小林頼子さんの「フェルメールとそのライバルたち 絵画市場と画家の戦略」を

読み終えたところだったので、

17世紀オランダ絵画黄金時代の画家たちのことも興味津々でした。

本で知ったヘラールト・デル・ボルフ、ヘーラルト・ダウ、カスバル・ネッチェル、フランス・ファン・ミーリス

etc etc …の作品も見てみたいなと。

それでも、入り口を入れば、すっ飛ばしすっ飛ばしで、フェルメールのところへ~!!

そして、そして、ようやく…です。 フェルメール…。

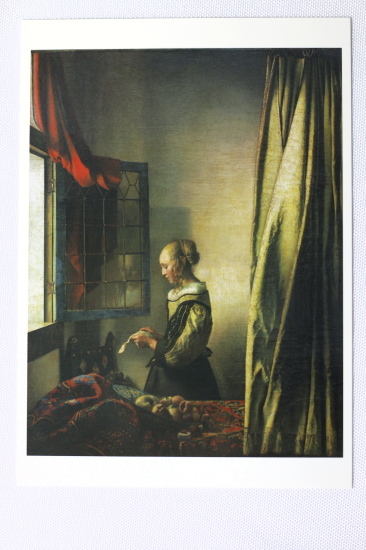

≪窓辺で手紙を読む女≫、 会うことができました…。

やっぱり、フェルメールは違います。輝いています。そこだけ時の流れが違っています。

≪窓辺で手紙を読む女≫。

とてもすっきり、色彩鮮やかに、

修復前のものはカタログでしか見たことがなかったのですが、光が明るく…、そうですね、以前のものが午後、

夕方近くの淡い光だとすれば、

この修復後の作品は午前の、しかも青みがかった朝の光に近いのかなとも思いました。

女性の表情も以前のものよりも明るく、意志が強そうに思えます。

恋人の無事の帰りを確信しているのでしょうか。愛を信じている…そんな心持が伝わって来るかのようです。

修復と書きましたが、

≪窓辺で手紙を読む女≫は、2017年から修復が行われ、以前のものとは大きく異なる姿に。

存在は知られていたものの(1979年サンフランシスコの展覧会の際のX線調査)、女性の後ろの広く空いた空間、

壁の下にはキューピットの画中画があり、それを塗りつぶしたのは画家、フェルメール本人だと思われていました。

それが2017年の詳細な調査の結果、塗りつぶされたキューピットの絵は、上塗りの壁の素材より数十年古いこと等が

分かり、フェルメール本人ではなく、その死後数十年経ってから塗られたことが判明したのだそうです。

ならば、フェルメールの描いた本来の姿に戻そうと作業が行われて、

画かれてから360年以上たった今、3年の月日を経て修復が完成しました。これがフェルメールのオリジナル。

修復後、本国以外では初めてのお披露目なのだそうです。

誰が塗りつぶしたのか?

それは謎ですが、≪窓辺で手紙を読む女≫は当初はフェルメールではなくて、レンブラント(もしくはデ・ホーホ)の

作品と言われていたのだそうです。

ドレスデン古典絵画館所蔵の前はザクセン選帝侯が持ち主でしたが、選帝侯が手に入れた際(複数の絵画を購入)、

この絵は代価の内容には入っておらず、送り物であったとのこと。

もっとレンブラントらしくと、その際に塗られたのではないか? そのような説もあるのだそうです。

360年の月日を経て本来の姿を取り戻すなんて…なんだかすごいです。

ミステリー小説の題材になりそうですね。

現れたキューピットの絵は、他のフェルメールの作品にも何度か登場しているとのこと。

晩年の作品"ヴァージナルの前に立つ女"にも登場していますね。

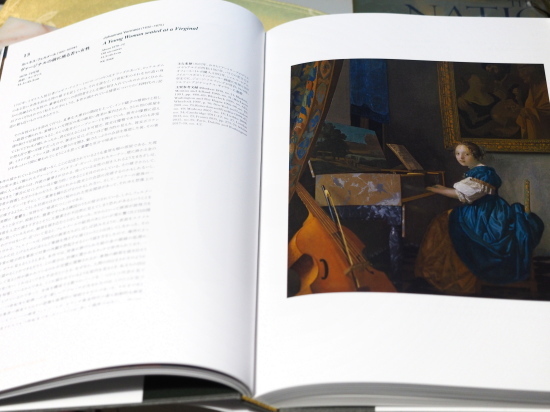

≪ヴァージナルの前に立つ女 ヨハネス・フェルメール 1670年~72年頃 ロンドン・ナショナル・ギャラリー≫ この展覧会には来ていません

展覧会には修復前の姿も展示されていました。

見比べることができて面白かったです。皆さんは比べてどう思われるでしょうか。

もちろん、修復後の作品は色彩鮮やかに汚れも落とされてフェルメールのオリジナル、

その価値は計り知れないものがあるのだと思います。

ただ、じぶんのイメージのフェルメールの作品…としては、修復前のものかなぁと。

"牛乳を注ぐ女"、"真珠の首飾りの女"、"青衣の女"、"水差しを持つ女" etc etc…。

フェルメールの作品は空間、間、そんなものがとても素晴らしい雰囲気を醸し出しています。

飾りっ気のない部屋。何もない空間。でも、そこには光が存在していて、

その時の時間、瞬間が確かに永遠に存在している…。

行間の情景ともいうのでしょうか。それがじぶんには詩的に感じられます。

ある意味、画中画を塗りつぶして修復前の姿としたその人は美的センスのある人だったのでは??

そんなことも考えながら…、暫く絵の前で頭の中の陣地取りを楽しみました。

≪窓辺で手紙を読む女 ヨハネス・フェルメール 1657年~59年頃 83×64.5≫

フェルメールの 「before after」を十分に楽しんだ後、

小林さんの本を読んで興味津々だった、17世紀の画家たちの作品を楽しませてもらいました。

" フェルメールは一人で「フェルメール」になったのではないこと。"

・画家たちがお互いに影響を与えながら似通った流行りのテーマ、又、モチーフ、例えば手紙を読む女性像等の作品を描いたこと。

" 晩年の作品がそれまでと大きく変わったことの背景には、オランダの絵画市場の変化が影響していること。"

・世紀の中盤まではオランダは好景気、作品を購入する層は一般市民であり、その購買意欲も旺盛でしたが、その後ランプヤール(災難の年:1672年英国と開戦、その後フランスとも)、又、それまでに大量に描かれた中古絵画のだぶつき? によって、新規の作品の依頼が少なくなったことと、購買層が一般市民から離れて行ったこと等。

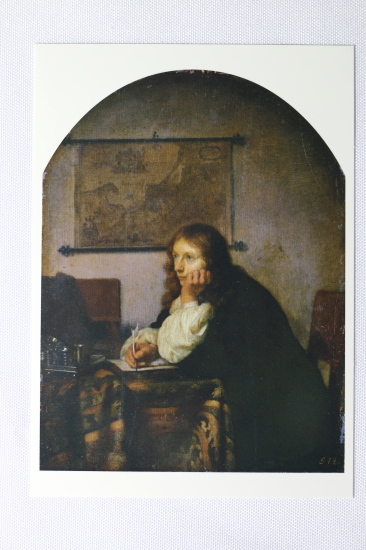

このようなことを、小林さんの本で知ることができましたが、画家ではカスバル・ネッチェルのことが気になっていました。

≪手紙を書く男 カスバル・ネッチェル 1644年 27×18.5≫

本の挿絵で見たこの絵がとても気に入って、カスバル・ネッチェルの実際の作品を見てみたいなと思っていました。

子供を書かせたらネッチェルとのことで、とても可愛いです。

≪シャボン玉を吹く二人の少年 カスバル・ネッチェル 1670年 ナショナル・ギャラリー≫

今回は2枚の作品が来ていましたが、特に "手紙を書く男" はフェルメールの "地理学者" にも似ていて気に入りました。

≪演奏するカップル カスバル・ネッチェル 1666年 59.5×46≫

このカスバル・ネッチェルの先生、テル・ボルフの作品も何枚か来ていました。

小林さんによると、オランダ風俗画の展開に先鞭をつけた重要な画家だとのこと。

1650年頃から、若い女が手入れの行き届いた室内で優雅な衣装に身を包み、身づくろいや、客を迎え入れたり、音楽やワインを楽しんだりetc etc…、そんな姿を描き始めたのだとのこと。

テル・ボルフの作品で風俗画の特徴は一挙に出そろったとのことです。

テル・ボルフがいなければ、フェルメールの作品も違った展開になっていたのかもしれません。

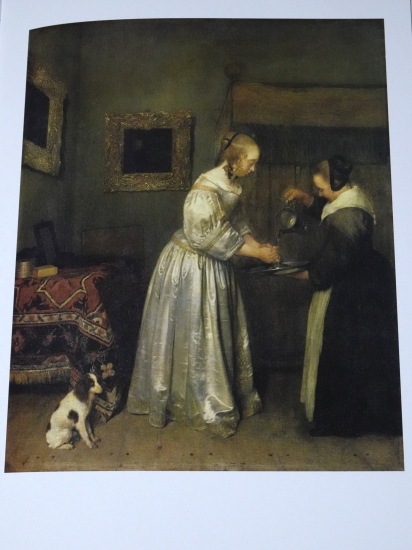

≪手を洗う女 ヘーラルト・テル・ボルフ 1,655年~56年頃 53×43 ≫

3年ぶりのフェルメール、しかも修復と言うミステリー? もあって、とても楽しい充実の時間。

それに、ネッチェルやテル・ボルフの実際の作品も見ることができました。

ゆっくりと2時間ほど見させて頂いて、お腹が空きました。

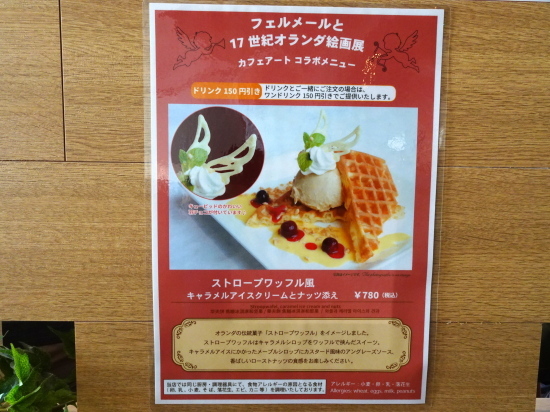

都美術館のカフェは初めて。 cafe Art さんでランチです。

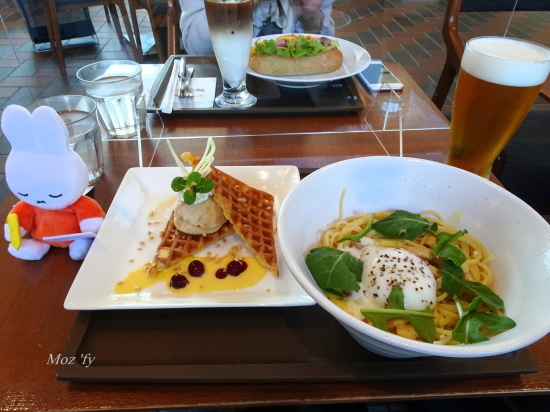

この日は娘と一緒でしたが、

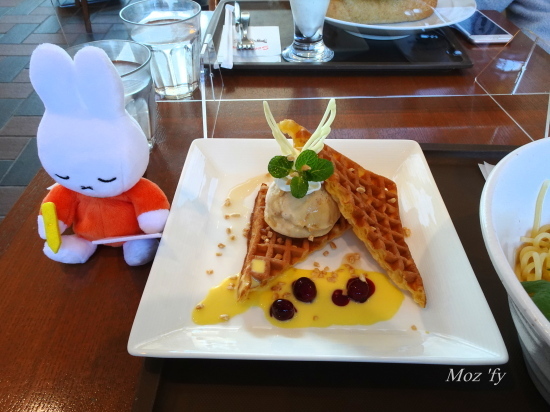

娘は展覧会コラボメニュー「ストロープワッフル風 キャラメルアイスクリームとナッツ添え」。

キューピットのかわいい羽チョコ付き ♪

ターキーパストラミとチーズが入ったゴロゴロカボチャサンド、カフェラテ。

じぶんは、温玉入り 濃厚カルボナーラ。

飲み物はもちろん!! ?? 生ビール !! ^^v 笑

フェルメールの余韻に浸りながら、美味しく頂きました。

やはり、展覧会を見た後のビールは最高で~~す ^^v

展覧会では、図録と絵葉書数枚、そして、

「手紙を書くミッフィー」を連れて帰ってきました。

「ともにオランダ生まれのフェルメールとミッフィーが本展限定で特別にコラボします。」とのことで、2種類のミッフィーがいましたが、じぶんは小さい方、手のひらサイズのミッフイ―を。

これ !! 結構な人気の様で、一人一個までと言うものでした。

可愛いです。連れて帰って来て、在宅勤務している机の上にチョコン ♪ 笑

久しぶりのフェルメールはとても素敵な展覧会でした。

この後2月19日にも、メトロポリタン美術館展で、フェルメールの" 信仰の寓意"に会ってきました。なんて素敵な2週間だったのでしょう。

メトロポリタン美術館展も見どころ満載の展覧会。このお話は又、改めて(たぶん?) ^^;;

以下、じぶんが今までに見たフェルメールの備忘録です。

2月11日の "窓辺で手紙を読む女" と、

2月19日の "信仰の寓意" で、23枚になりました。

********************************************************************************************

2007年 国立新美術館開館記念 アムステルダム国立美術館所蔵 フェルメール「牛乳を注ぐ女」とオランダ風俗画展

「牛乳を注ぐ女」

2008年 フェルメール展

「マリアとマルタの家のイエス」

「聖プラクセデス」

「小路」

「ワイングラスを持つ娘」

「リュートを調弦する女」

「手紙を書く婦人と召使」

「ヴァージナルの前に座る若い女」

2009年 ルーブル美術館展

「レースを編む女」

2011年3月 Vermeer<地理学者>とオランダ・フランドル絵画展

「地理学者」

2011年8月 Vermeerからのラブレター展 京都市美術館 12月 Bunkamuraザ・ミュージアム

「手紙を読む青衣の女」

「手紙を書く女」

「手紙を書く女と召使」

2012年7月 ベルリン国立美術館展

「真珠の首飾りの少女」

2012年7月 マウリッツハイス美術館展

「真珠の耳飾りの少女」

「ディアナとニンフ」

2015年 ルーブル美術館展

「天文学者」

2016年 17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち

「水さしを持つ女」

2018年 フェルメール展

「ワイングラス」

「 赤い帽子の娘」

「 取り持ち女」

2022年 フェルメールと17世紀オランダの絵画展

「窓辺で手紙を読む女」

2022年 メトロポリタン美術館展

「信仰の寓意」

"2022/02/11 Vermeer and Masters of Golden Age of Dutch Painting"

部屋籠りの毎日でしたが、「日経おとなの OFF」で展覧会のことを知ってからは…、毎日、

この日が来るのを指折り数えていました。

ですが…この展覧会も、1月22日からの会期はコロナのせいで延期。

このまま中止になってしまうのかな?

また、会えないのでしょうか? ずっとずっと会いたいと思い続けていた Johannes Vermeer …。 弱気な心。

とても不安で、こわごわとネットで情報を探していました。

すると、「2月10日」からスタートの文字が目に飛び込んできました !! 良かった !! 本当に良かったです。

少し遅れましたが、「ドレスデン国立古典絵画館所蔵フェルメールと17世紀オランダの絵画展」、

無事に開催されることを知りました。

待ちきれずに、そして途中で打ち切りなんてこともが…頭をよぎりで、 ^^;

スタートの翌日、2月11日 10:30 からのチケットをゲットしました。

当日は、

ワクワク、ドキドキ…。

何だか、高校生の頃のデートのような心境。行きたいのですが会いたいのですが…。

いろいろな複雑な心境。 それでも、会いたい気持はMAX 200% !!

JRを降りれば、久しぶりの上野駅は前日の雪がまだ残っていました。

フェルメールだけではなく、ちょうど小林頼子さんの「フェルメールとそのライバルたち 絵画市場と画家の戦略」を

読み終えたところだったので、

17世紀オランダ絵画黄金時代の画家たちのことも興味津々でした。

本で知ったヘラールト・デル・ボルフ、ヘーラルト・ダウ、カスバル・ネッチェル、フランス・ファン・ミーリス

etc etc …の作品も見てみたいなと。

それでも、入り口を入れば、すっ飛ばしすっ飛ばしで、フェルメールのところへ~!!

そして、そして、ようやく…です。 フェルメール…。

≪窓辺で手紙を読む女≫、 会うことができました…。

やっぱり、フェルメールは違います。輝いています。そこだけ時の流れが違っています。

≪窓辺で手紙を読む女≫。

とてもすっきり、色彩鮮やかに、

修復前のものはカタログでしか見たことがなかったのですが、光が明るく…、そうですね、以前のものが午後、

夕方近くの淡い光だとすれば、

この修復後の作品は午前の、しかも青みがかった朝の光に近いのかなとも思いました。

女性の表情も以前のものよりも明るく、意志が強そうに思えます。

恋人の無事の帰りを確信しているのでしょうか。愛を信じている…そんな心持が伝わって来るかのようです。

修復と書きましたが、

≪窓辺で手紙を読む女≫は、2017年から修復が行われ、以前のものとは大きく異なる姿に。

存在は知られていたものの(1979年サンフランシスコの展覧会の際のX線調査)、女性の後ろの広く空いた空間、

壁の下にはキューピットの画中画があり、それを塗りつぶしたのは画家、フェルメール本人だと思われていました。

それが2017年の詳細な調査の結果、塗りつぶされたキューピットの絵は、上塗りの壁の素材より数十年古いこと等が

分かり、フェルメール本人ではなく、その死後数十年経ってから塗られたことが判明したのだそうです。

ならば、フェルメールの描いた本来の姿に戻そうと作業が行われて、

画かれてから360年以上たった今、3年の月日を経て修復が完成しました。これがフェルメールのオリジナル。

修復後、本国以外では初めてのお披露目なのだそうです。

誰が塗りつぶしたのか?

それは謎ですが、≪窓辺で手紙を読む女≫は当初はフェルメールではなくて、レンブラント(もしくはデ・ホーホ)の

作品と言われていたのだそうです。

ドレスデン古典絵画館所蔵の前はザクセン選帝侯が持ち主でしたが、選帝侯が手に入れた際(複数の絵画を購入)、

この絵は代価の内容には入っておらず、送り物であったとのこと。

もっとレンブラントらしくと、その際に塗られたのではないか? そのような説もあるのだそうです。

360年の月日を経て本来の姿を取り戻すなんて…なんだかすごいです。

ミステリー小説の題材になりそうですね。

現れたキューピットの絵は、他のフェルメールの作品にも何度か登場しているとのこと。

晩年の作品"ヴァージナルの前に立つ女"にも登場していますね。

≪ヴァージナルの前に立つ女 ヨハネス・フェルメール 1670年~72年頃 ロンドン・ナショナル・ギャラリー≫ この展覧会には来ていません

展覧会には修復前の姿も展示されていました。

見比べることができて面白かったです。皆さんは比べてどう思われるでしょうか。

もちろん、修復後の作品は色彩鮮やかに汚れも落とされてフェルメールのオリジナル、

その価値は計り知れないものがあるのだと思います。

ただ、じぶんのイメージのフェルメールの作品…としては、修復前のものかなぁと。

"牛乳を注ぐ女"、"真珠の首飾りの女"、"青衣の女"、"水差しを持つ女" etc etc…。

フェルメールの作品は空間、間、そんなものがとても素晴らしい雰囲気を醸し出しています。

飾りっ気のない部屋。何もない空間。でも、そこには光が存在していて、

その時の時間、瞬間が確かに永遠に存在している…。

行間の情景ともいうのでしょうか。それがじぶんには詩的に感じられます。

ある意味、画中画を塗りつぶして修復前の姿としたその人は美的センスのある人だったのでは??

そんなことも考えながら…、暫く絵の前で頭の中の陣地取りを楽しみました。

≪窓辺で手紙を読む女 ヨハネス・フェルメール 1657年~59年頃 83×64.5≫

フェルメールの 「before after」を十分に楽しんだ後、

小林さんの本を読んで興味津々だった、17世紀の画家たちの作品を楽しませてもらいました。

" フェルメールは一人で「フェルメール」になったのではないこと。"

・画家たちがお互いに影響を与えながら似通った流行りのテーマ、又、モチーフ、例えば手紙を読む女性像等の作品を描いたこと。

" 晩年の作品がそれまでと大きく変わったことの背景には、オランダの絵画市場の変化が影響していること。"

・世紀の中盤まではオランダは好景気、作品を購入する層は一般市民であり、その購買意欲も旺盛でしたが、その後ランプヤール(災難の年:1672年英国と開戦、その後フランスとも)、又、それまでに大量に描かれた中古絵画のだぶつき? によって、新規の作品の依頼が少なくなったことと、購買層が一般市民から離れて行ったこと等。

このようなことを、小林さんの本で知ることができましたが、画家ではカスバル・ネッチェルのことが気になっていました。

≪手紙を書く男 カスバル・ネッチェル 1644年 27×18.5≫

本の挿絵で見たこの絵がとても気に入って、カスバル・ネッチェルの実際の作品を見てみたいなと思っていました。

子供を書かせたらネッチェルとのことで、とても可愛いです。

≪シャボン玉を吹く二人の少年 カスバル・ネッチェル 1670年 ナショナル・ギャラリー≫

今回は2枚の作品が来ていましたが、特に "手紙を書く男" はフェルメールの "地理学者" にも似ていて気に入りました。

≪演奏するカップル カスバル・ネッチェル 1666年 59.5×46≫

このカスバル・ネッチェルの先生、テル・ボルフの作品も何枚か来ていました。

小林さんによると、オランダ風俗画の展開に先鞭をつけた重要な画家だとのこと。

1650年頃から、若い女が手入れの行き届いた室内で優雅な衣装に身を包み、身づくろいや、客を迎え入れたり、音楽やワインを楽しんだりetc etc…、そんな姿を描き始めたのだとのこと。

テル・ボルフの作品で風俗画の特徴は一挙に出そろったとのことです。

テル・ボルフがいなければ、フェルメールの作品も違った展開になっていたのかもしれません。

≪手を洗う女 ヘーラルト・テル・ボルフ 1,655年~56年頃 53×43 ≫

3年ぶりのフェルメール、しかも修復と言うミステリー? もあって、とても楽しい充実の時間。

それに、ネッチェルやテル・ボルフの実際の作品も見ることができました。

ゆっくりと2時間ほど見させて頂いて、お腹が空きました。

都美術館のカフェは初めて。 cafe Art さんでランチです。

この日は娘と一緒でしたが、

娘は展覧会コラボメニュー「ストロープワッフル風 キャラメルアイスクリームとナッツ添え」。

キューピットのかわいい羽チョコ付き ♪

ターキーパストラミとチーズが入ったゴロゴロカボチャサンド、カフェラテ。

じぶんは、温玉入り 濃厚カルボナーラ。

飲み物はもちろん!! ?? 生ビール !! ^^v 笑

フェルメールの余韻に浸りながら、美味しく頂きました。

やはり、展覧会を見た後のビールは最高で~~す ^^v

展覧会では、図録と絵葉書数枚、そして、

「手紙を書くミッフィー」を連れて帰ってきました。

「ともにオランダ生まれのフェルメールとミッフィーが本展限定で特別にコラボします。」とのことで、2種類のミッフィーがいましたが、じぶんは小さい方、手のひらサイズのミッフイ―を。

これ !! 結構な人気の様で、一人一個までと言うものでした。

可愛いです。連れて帰って来て、在宅勤務している机の上にチョコン ♪ 笑

久しぶりのフェルメールはとても素敵な展覧会でした。

この後2月19日にも、メトロポリタン美術館展で、フェルメールの" 信仰の寓意"に会ってきました。なんて素敵な2週間だったのでしょう。

メトロポリタン美術館展も見どころ満載の展覧会。このお話は又、改めて(たぶん?) ^^;;

以下、じぶんが今までに見たフェルメールの備忘録です。

2月11日の "窓辺で手紙を読む女" と、

2月19日の "信仰の寓意" で、23枚になりました。

********************************************************************************************

2007年 国立新美術館開館記念 アムステルダム国立美術館所蔵 フェルメール「牛乳を注ぐ女」とオランダ風俗画展

「牛乳を注ぐ女」

2008年 フェルメール展

「マリアとマルタの家のイエス」

「聖プラクセデス」

「小路」

「ワイングラスを持つ娘」

「リュートを調弦する女」

「手紙を書く婦人と召使」

「ヴァージナルの前に座る若い女」

2009年 ルーブル美術館展

「レースを編む女」

2011年3月 Vermeer<地理学者>とオランダ・フランドル絵画展

「地理学者」

2011年8月 Vermeerからのラブレター展 京都市美術館 12月 Bunkamuraザ・ミュージアム

「手紙を読む青衣の女」

「手紙を書く女」

「手紙を書く女と召使」

2012年7月 ベルリン国立美術館展

「真珠の首飾りの少女」

2012年7月 マウリッツハイス美術館展

「真珠の耳飾りの少女」

「ディアナとニンフ」

2015年 ルーブル美術館展

「天文学者」

2016年 17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち

「水さしを持つ女」

2018年 フェルメール展

「ワイングラス」

「 赤い帽子の娘」

「 取り持ち女」

2022年 フェルメールと17世紀オランダの絵画展

「窓辺で手紙を読む女」

2022年 メトロポリタン美術館展

「信仰の寓意」

"2022/02/11 Vermeer and Masters of Golden Age of Dutch Painting"

ロンドン・ナショナル・ギャラリー展《見たいものリストNo.4》:20200704 [展覧会]

2020年「見たいものリスト」、その中で断トツの一番 !!

絶対見たい展覧会はこの展覧会。そして、ようやく…、ウイルスのせいでしたが…ようやく、ようやくです !!

じぶんにとって、21/37のフェルメールに会うことができました。

6月19日近代美術館「ピーター・ドイグ展」と梯子をしようと思っていた「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」、

整理券の順番(前売り券を持っている方限定の日でした)が、2時間以上も後とのことでしたので、

結局この日はあきらめて、

7月4日の時間指定のチケットを買いなおしました。

「じぶんVermeer No.21」。

ヨハネス・フェルメールの「ヴァージナルの前に座る若い女性」とは、

体調もこころも落ち着けてコンディションを整え、ゆっくり会いたかった。

そして、

2019年1月12日に上野の森美術館で会って以来…、本当に本当です…、

久しぶりのフェルメールに会うことができました~ !!

ピーター・ドイグ展と同じく、時間指定。

それも、かなり入場者を絞っているのだと思います。これだけの絵画が来ているのですから、通常であれば大変な混雑なのだと思いますが、ウイルス感染防止のお陰? と言うと変ですが、

西洋美術館の企画展では初めてです、こんなにゆっくりと有名絵画を鑑賞できたのは。

ゆっくり気になっていた作品たちと会うことができました。

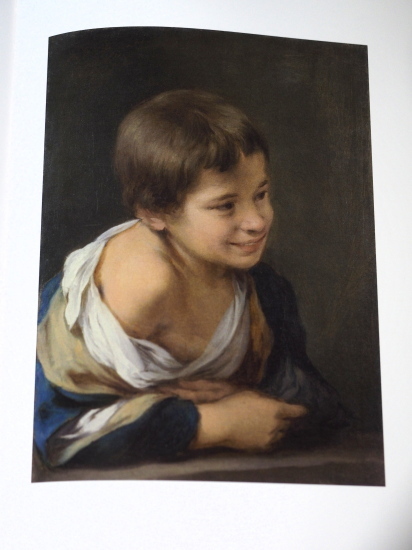

先ずは少年の笑顔が可愛いなと、展覧会の予告を見た時から気になっていた、ムリーリョの一枚。

タイトルの通り、窓際に腕を載せて身を乗り出して、笑顔を見せている少年です。可愛いなと思いぜひとも見たかったのですが…、

あどけなさと可愛さはもちろんでしたが、よくよく見ると口元に何となくの違和感がありました。

左の口角が上がり過ぎ? 開き過ぎ? そう思って見ると、これは何かあるんじゃないかなと??

図録を買ってきたので、帰って来てそんな「?」も合わせて読んでみると、

この絵には対となっているもう一枚の絵があることを知りました。

年上の少女がショールを持ち上げ、流し目を送っていて、

少年が右肩が出ているのに呼応して? 左肩と胸元が大きく露出している「ショールを持ち上げる少女」と言う絵。

なるほど、あどけない笑顔ではなくて…、そんな少しおませの表情だったのだなと?

《ムリーリョ 窓枠に身を乗り出した農民の少年 1675-80年頃 52×38.5》

あどけなさと可愛さと言うことでは、一目で心の奥が「キュン」となってしまったムリーリョがいました。

洗礼者ヨハネですが、その表情の可愛いことと言ったら、もう、たまらなくなりました。笑

美少年なこと、この上ありません。

可愛い表情にうっとり、見とれていましたが、暫くして左手の人差し指が上を向いていることに気が付きました。

子羊はキリストの象徴ですから、天上からのその降臨を表しているのだろうなと。

絵画たちと、この日の様に時間をたっぷりと使ってゆっくりと話ができると、色々な事に気が付くのだなと思いました。

《ムリーリョ 幼い洗礼者聖ヨハネと子羊 1660‐65年 165×106》

今回の展覧会の最大の目玉なのだと思います。

展示の仕方もこの作品は特等席? 他の作品とは違っていました。ゴッホの「ひまわり」。

日本にも損保ジャパン美術館に「ひまわり」がありますが、ゴッホには全部で同じ構図で描いたものが7枚あるとのこと(一枚は第二次世界大戦の神戸への空襲で焼失しています)です。

その中の一枚。

じぶんは、ゴッホの圧倒的なパワーに触れると、とても消耗してしまいます。星月夜などは好きなのですが…。

でも、見てみるとやはりすごいなぁ。

じぶんのアルコールの課題はいつか日本酒が好きになること(まだビールです)ですが、絵画だとゴッホをじっくりと鑑賞できるようになることでしょうか?

ちなみにこの絵は、ゴッホの弟の奥さんヨハンナからコートルード基金が購入したものだとのことです。

義理の妹も大切にしていた一枚なのでしょう。

ゴーガンとアルルでの芸術生活を期待し描かれた最初の4枚。その中でVincent と署名の入っているのは、4枚目に描かれたこの絵と3枚目だけです。

ゴーガンの寝室を飾ることを目的として描かれたこの絵は、ゴッホにとっても特別な絵だったのではないでしょうか。

《ゴッホ ひまわり 1888年 92.4×73》

そして「Vermeer No.21」です。

2019年1月にフェルメール展以来ですから、一年半くらい経つのですね…、「フェル様欠乏症候群」が発症しかかっていました。

会いたかったです、フェルメール !!

展覧会会場の真ん中くらいだったでしょうか…、あまり目立たずに壁面のコーナーにひっそりと…。

彼女がいてくれました。フェルメール最後の作品と言われている「ヴァージナルの前に座る若い女性」です。

本などでは見ていて知っているつもりでしたが、改めて実作品を間近にしてみて…、

じぶんの大切なフェルメールの作品、「牛乳を注ぐ女」、「デルフトの小路」(デルフトの眺望も好きですが、まだ未鑑賞です)など、初期の作品に比べると作風もだいぶ変わっているなと思いました。

オランダ黄金時代の真っただ中で描かれた作品と、オランダの「災厄の年」1672年の近くに描かれた本作とでは、きっとその背景である社会状況やオランダの経済状態等も変わっていたんだろうな。

フェルメールを取り巻く環境、絵画を求める市民の経済状態や、絵画への好みなども、

そして、フェルメールも、きっと。

画家も、特に風俗画を描いている画家にとって、社会の変化は作風にも影響を与えるのではないでしょうか。

でも、この作品は現存するフェルメールの最後の作品と言われています。1632年に生まれ1675年に亡くなっているフェルメールの、最後の作品なのです。

「フェルメール命」のじぶんにとって、やはり、大切な一枚。

《フェルメール ヴァージナルの前に座る若い女性 1670-72年頃 51.5×45.5》

見たいものリストを作った際に、特に見たいと思っていたものはこのような感じでしたが、

その他にも流石ロンドン・ナショナル・ギャラリーです。

見所満載でした。

展覧会ではあまり見ることのできないルネッサンス初期の絵画も貴重だなと !!

遠近法大好きのウッチェロの作品。右上は渦巻く雲でしょうか。

《パオロ・ウッチェロ 聖ゲオルギウスと竜 1470年頃 55.6×74.2》

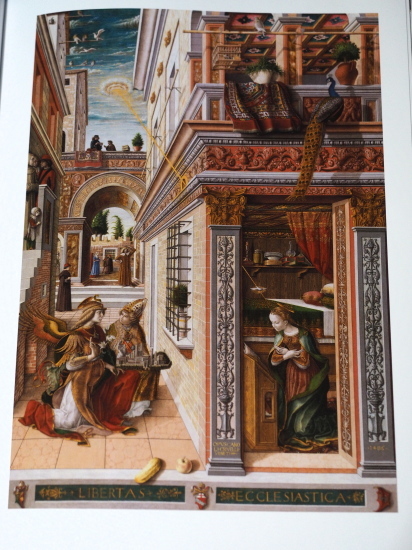

カルロ・クリヴェッリのこの絵は初めて見ましたが、細部まで色々と細かく描かれていて、

特に、天上からマリアに一条の光が差し込んでいるのですが、部屋の中で白い鳩を貫いて差していること等、

見れば見るほどお話が広がっていくようで、とても興味津々でした。

《カルロ・クリヴェッリ 聖エミディウスを伴う受胎告知 207×146.7》

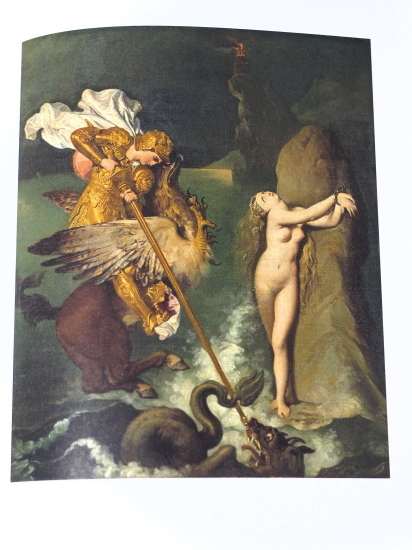

このアングルも。

元ネタはギリシア神話のアンドロメダとペルセウスですね。

ギリシア神話も子供の頃からよく読んでいました。ペルセウスはペガサス。

ルッジェーロはグリフォン。

《アングル アンジェリカを救うルッジェーロ 1819‐39年 47.6×39.4》

印象派からのフランス絵画も展示されていました。

モネも良かったけれど、その中で一番いいなと思ったのは、

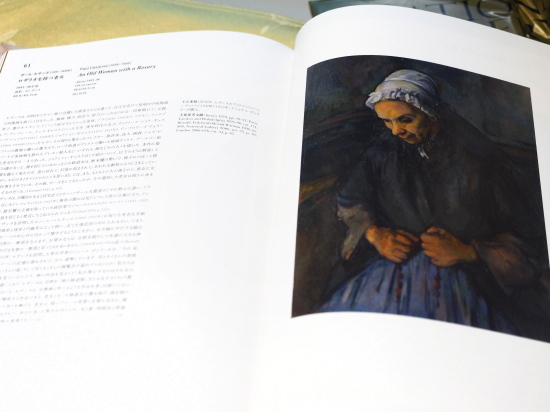

セザンヌの人物画です。

風景画や静物画が多いセザンヌですが、じぶんは彼の肖像画も結構好きです。

デトロイト美術館展で見た、セザンヌの奥さんの肖像画「画家の婦人」は大好きになりましたが、今回の「ロザリオを持つ老女」もインパクト大でした。

セザンヌの肖像画は今後も要注意だなと思いました。

《セザンヌ ロザリオを持つ老女 1895-96年頃 80.6×65.5》

一時間半くらいでした。

鑑賞する人数を制限しているので、ゆっくり、ほんとうに美術館の空間を感じながら、

ムリーリョ、ゴッホ、アングルやセザンヌや etc etc …、

もちろん、フェルメールに…、

色々な気づきをもらうことができた、とてもとても貴重な時間でした。

ウイルスは注意しないといけませんが、

絵画を見る環境としては、これ以上ないのかなと? そんな風にも思えた良い時間。

至福の余韻は成城石井で買って帰ってきたイタリアの赤ワインと、神戸屋のパンです。

ワインは、アブルッツォ ヴィエトリ モンテプルチャーノ オーガニック 。

ブラックチェリーやハーブのアロマが感じられて、程よい感じのボディ感でした。1,500円以下と言うリーズナブル感もで、ついつい、くいくい。

久し振りの神戸屋のパンも美味しかったです。

ただ、ここのところまた感染者が増大です。

野球やJリーグ、コンサートやイベントもようやく開催できるようになりましたが、

再び、制限されるようになるのではないかと、とても心配です。

自分の住んでいる神奈川では知事から外出を控えるようにとの要請も。

予定では、土曜日のアーティゾン美術館のチケットを買っていたのですが、色々と考えて行くのをやめました。

チケット代はもったいなかったけれど…。Go To キャンペーンで予約されていた方はもっとかな(政府が補填するとか?)。

展覧会、

せっかく素晴らしい絵画に会えるのに、心のどこかには黒い影… 暗雲…がどこかに、

通奏低音の様に漂っている様な気がします。

こころの中が晴朗で晴れ渡って…素敵な絵画たちに何の心配もなしに会えるようになればいいな。

" 2020/07/04 MASTERPIECES FROM THE NATIONAL GALLERY,LONDON "

絶対見たい展覧会はこの展覧会。そして、ようやく…、ウイルスのせいでしたが…ようやく、ようやくです !!

じぶんにとって、21/37のフェルメールに会うことができました。

6月19日近代美術館「ピーター・ドイグ展」と梯子をしようと思っていた「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」、

整理券の順番(前売り券を持っている方限定の日でした)が、2時間以上も後とのことでしたので、

結局この日はあきらめて、

7月4日の時間指定のチケットを買いなおしました。

「じぶんVermeer No.21」。

ヨハネス・フェルメールの「ヴァージナルの前に座る若い女性」とは、

体調もこころも落ち着けてコンディションを整え、ゆっくり会いたかった。

そして、

2019年1月12日に上野の森美術館で会って以来…、本当に本当です…、

久しぶりのフェルメールに会うことができました~ !!

ピーター・ドイグ展と同じく、時間指定。

それも、かなり入場者を絞っているのだと思います。これだけの絵画が来ているのですから、通常であれば大変な混雑なのだと思いますが、ウイルス感染防止のお陰? と言うと変ですが、

西洋美術館の企画展では初めてです、こんなにゆっくりと有名絵画を鑑賞できたのは。

ゆっくり気になっていた作品たちと会うことができました。

先ずは少年の笑顔が可愛いなと、展覧会の予告を見た時から気になっていた、ムリーリョの一枚。

タイトルの通り、窓際に腕を載せて身を乗り出して、笑顔を見せている少年です。可愛いなと思いぜひとも見たかったのですが…、

あどけなさと可愛さはもちろんでしたが、よくよく見ると口元に何となくの違和感がありました。

左の口角が上がり過ぎ? 開き過ぎ? そう思って見ると、これは何かあるんじゃないかなと??

図録を買ってきたので、帰って来てそんな「?」も合わせて読んでみると、

この絵には対となっているもう一枚の絵があることを知りました。

年上の少女がショールを持ち上げ、流し目を送っていて、

少年が右肩が出ているのに呼応して? 左肩と胸元が大きく露出している「ショールを持ち上げる少女」と言う絵。

なるほど、あどけない笑顔ではなくて…、そんな少しおませの表情だったのだなと?

《ムリーリョ 窓枠に身を乗り出した農民の少年 1675-80年頃 52×38.5》

あどけなさと可愛さと言うことでは、一目で心の奥が「キュン」となってしまったムリーリョがいました。

洗礼者ヨハネですが、その表情の可愛いことと言ったら、もう、たまらなくなりました。笑

美少年なこと、この上ありません。

可愛い表情にうっとり、見とれていましたが、暫くして左手の人差し指が上を向いていることに気が付きました。

子羊はキリストの象徴ですから、天上からのその降臨を表しているのだろうなと。

絵画たちと、この日の様に時間をたっぷりと使ってゆっくりと話ができると、色々な事に気が付くのだなと思いました。

《ムリーリョ 幼い洗礼者聖ヨハネと子羊 1660‐65年 165×106》

今回の展覧会の最大の目玉なのだと思います。

展示の仕方もこの作品は特等席? 他の作品とは違っていました。ゴッホの「ひまわり」。

日本にも損保ジャパン美術館に「ひまわり」がありますが、ゴッホには全部で同じ構図で描いたものが7枚あるとのこと(一枚は第二次世界大戦の神戸への空襲で焼失しています)です。

その中の一枚。

じぶんは、ゴッホの圧倒的なパワーに触れると、とても消耗してしまいます。星月夜などは好きなのですが…。

でも、見てみるとやはりすごいなぁ。

じぶんのアルコールの課題はいつか日本酒が好きになること(まだビールです)ですが、絵画だとゴッホをじっくりと鑑賞できるようになることでしょうか?

ちなみにこの絵は、ゴッホの弟の奥さんヨハンナからコートルード基金が購入したものだとのことです。

義理の妹も大切にしていた一枚なのでしょう。

ゴーガンとアルルでの芸術生活を期待し描かれた最初の4枚。その中でVincent と署名の入っているのは、4枚目に描かれたこの絵と3枚目だけです。

ゴーガンの寝室を飾ることを目的として描かれたこの絵は、ゴッホにとっても特別な絵だったのではないでしょうか。

《ゴッホ ひまわり 1888年 92.4×73》

そして「Vermeer No.21」です。

2019年1月にフェルメール展以来ですから、一年半くらい経つのですね…、「フェル様欠乏症候群」が発症しかかっていました。

会いたかったです、フェルメール !!

展覧会会場の真ん中くらいだったでしょうか…、あまり目立たずに壁面のコーナーにひっそりと…。

彼女がいてくれました。フェルメール最後の作品と言われている「ヴァージナルの前に座る若い女性」です。

本などでは見ていて知っているつもりでしたが、改めて実作品を間近にしてみて…、

じぶんの大切なフェルメールの作品、「牛乳を注ぐ女」、「デルフトの小路」(デルフトの眺望も好きですが、まだ未鑑賞です)など、初期の作品に比べると作風もだいぶ変わっているなと思いました。

オランダ黄金時代の真っただ中で描かれた作品と、オランダの「災厄の年」1672年の近くに描かれた本作とでは、きっとその背景である社会状況やオランダの経済状態等も変わっていたんだろうな。

フェルメールを取り巻く環境、絵画を求める市民の経済状態や、絵画への好みなども、

そして、フェルメールも、きっと。

画家も、特に風俗画を描いている画家にとって、社会の変化は作風にも影響を与えるのではないでしょうか。

でも、この作品は現存するフェルメールの最後の作品と言われています。1632年に生まれ1675年に亡くなっているフェルメールの、最後の作品なのです。

「フェルメール命」のじぶんにとって、やはり、大切な一枚。

《フェルメール ヴァージナルの前に座る若い女性 1670-72年頃 51.5×45.5》

見たいものリストを作った際に、特に見たいと思っていたものはこのような感じでしたが、

その他にも流石ロンドン・ナショナル・ギャラリーです。

見所満載でした。

展覧会ではあまり見ることのできないルネッサンス初期の絵画も貴重だなと !!

遠近法大好きのウッチェロの作品。右上は渦巻く雲でしょうか。

《パオロ・ウッチェロ 聖ゲオルギウスと竜 1470年頃 55.6×74.2》

カルロ・クリヴェッリのこの絵は初めて見ましたが、細部まで色々と細かく描かれていて、

特に、天上からマリアに一条の光が差し込んでいるのですが、部屋の中で白い鳩を貫いて差していること等、

見れば見るほどお話が広がっていくようで、とても興味津々でした。

《カルロ・クリヴェッリ 聖エミディウスを伴う受胎告知 207×146.7》

このアングルも。

元ネタはギリシア神話のアンドロメダとペルセウスですね。

ギリシア神話も子供の頃からよく読んでいました。ペルセウスはペガサス。

ルッジェーロはグリフォン。

《アングル アンジェリカを救うルッジェーロ 1819‐39年 47.6×39.4》

印象派からのフランス絵画も展示されていました。

モネも良かったけれど、その中で一番いいなと思ったのは、

セザンヌの人物画です。

風景画や静物画が多いセザンヌですが、じぶんは彼の肖像画も結構好きです。

デトロイト美術館展で見た、セザンヌの奥さんの肖像画「画家の婦人」は大好きになりましたが、今回の「ロザリオを持つ老女」もインパクト大でした。

セザンヌの肖像画は今後も要注意だなと思いました。

《セザンヌ ロザリオを持つ老女 1895-96年頃 80.6×65.5》

一時間半くらいでした。

鑑賞する人数を制限しているので、ゆっくり、ほんとうに美術館の空間を感じながら、

ムリーリョ、ゴッホ、アングルやセザンヌや etc etc …、

もちろん、フェルメールに…、

色々な気づきをもらうことができた、とてもとても貴重な時間でした。

ウイルスは注意しないといけませんが、

絵画を見る環境としては、これ以上ないのかなと? そんな風にも思えた良い時間。

至福の余韻は成城石井で買って帰ってきたイタリアの赤ワインと、神戸屋のパンです。

ワインは、アブルッツォ ヴィエトリ モンテプルチャーノ オーガニック 。

ブラックチェリーやハーブのアロマが感じられて、程よい感じのボディ感でした。1,500円以下と言うリーズナブル感もで、ついつい、くいくい。

久し振りの神戸屋のパンも美味しかったです。

ただ、ここのところまた感染者が増大です。

野球やJリーグ、コンサートやイベントもようやく開催できるようになりましたが、

再び、制限されるようになるのではないかと、とても心配です。

自分の住んでいる神奈川では知事から外出を控えるようにとの要請も。

予定では、土曜日のアーティゾン美術館のチケットを買っていたのですが、色々と考えて行くのをやめました。

チケット代はもったいなかったけれど…。Go To キャンペーンで予約されていた方はもっとかな(政府が補填するとか?)。

展覧会、

せっかく素晴らしい絵画に会えるのに、心のどこかには黒い影… 暗雲…がどこかに、

通奏低音の様に漂っている様な気がします。

こころの中が晴朗で晴れ渡って…素敵な絵画たちに何の心配もなしに会えるようになればいいな。

" 2020/07/04 MASTERPIECES FROM THE NATIONAL GALLERY,LONDON "

PETER DOIG展 《見たいものリストNo.3》:20200619 [展覧会]

帳が明け、

緑のカーテンの向こうは、ライトグレーの空。

控えめな光の朝からは、雨の音が聴こえてきました。

TIKU TAKU 、TIKU TAKU、……時を刻む音より、しっかりと雨の音、雨の音、音、音……。

「家にいたら」と囁いているかのようでした。

でも…、

この日に決めてからずっと楽しみにしていた6月19日金曜日は、有給休暇を取って、前売り券2枚で「はしご」をと

企んでいました。

皆さんが働いている間、密かに細やかに楽しんでしまおうかと。

2月2日にソール・ライター展を見に行ってからですから4か月ぶりの展覧会です。

緊急事態宣言中は休館だった、西洋美術館と近代美術館の展覧会を二つとも見ようと思っていたのです。

ただ、当日ネットで西洋美術館の「ロンドンナショナルギャラリー展」の混雑状況を調べると、

18日から22日までは、前売り券等を持っている者のみ限定で鑑賞できる日だったのですが、

19日は朝の段階で、既に整理券は午後3時くらいのものとのこと…。

あまり待つのも嫌だなと、西洋美術館は7月に時間指定券をゲットしてから行くことにして、

はしごではなくなりましたが、とても楽しみにしていた近代美術館の「ピーター・ドイグ展」へと向かいました。

《天の川 1989~1990年 152×204》

2020年「見たいものリストNo.3」です。 じ~~ん !! じ~~ん!!

ようやく、ようやく、2020年の見たいものリストから3つ目の展覧会。

長かったよう~と、ようやく来られたよう~と。

竹橋で地下鉄を降り、信号待ちをしている傘にパチパチと強い雨。

パチパチの雨の音も、新鮮、心地よい音だな。

近代美術館に入る際は、わくわくドキドキで、入館時の体温チェックに引っかかってしまうのではと心配も。

近代美術館も時間制で入館者を管理していましたが、前売り券を持っているので、鑑賞はいつでもOK。

待つこともなく、体温チェックにも引っかからず !! 無事に入ることかできました。

今年も、日経大人のOFF を見て「見たいものリスト」を決めたのですが、

雑誌の印象派やフェルメール等の気に入りの絵の中で、一枚の初めて見る絵を見つけてしまいました。

緑とブルーの空と湖、真ん中には海賊の船長と山高帽という変わった衣装の2人が記念撮影の様に並んでいる。

奥へと延びる道の両側を覆う壁は、マーブルカラーでガウディ風。しかも、星降る夜の様…。

知らない画家、知らない絵でしたが、とても惹かれてしまいました。

ピーター・ドイグを知ったきっかけです。 そして、

この日ようやく会うことができました。

ピーター・ドイグ、近代美術館のサイトからです。

1959年、スコットランドのエジンバラ生まれ。カリブ海の島国トリニダード・トバゴとカナダで育ち、

1990年、ロンドンのチェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインで修士号を取得。

1994年、ターナー賞にノミネート。2002年よりポート・オブ・スペイン(トリニダード・トバゴ)に拠点を移す。

テート(ロンドン)、パリ市立近代美術館、スコットランド国立美術館(エジンバラ)、バイエラー財団(バーゼル)、分離派会館(ウィーン)など、世界的に有名な美術館で個展を開催。

同世代、後続世代のアーティストに多大な影響を与え、過去の巨匠になぞらえて、しばしば「画家の中の画家」と評されている。

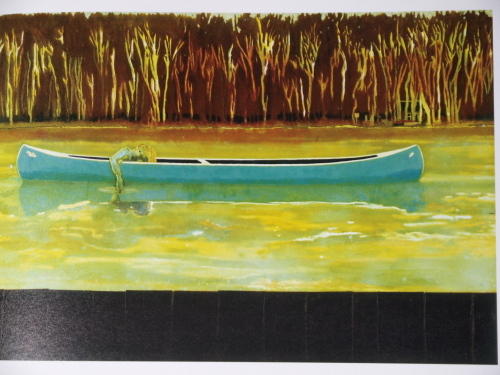

《カヌー=湖 1997~98年 200×300》

まだまだ現役バリバリのアーティストなのですね。

《エコー湖 1998年 230.5×360.5》

雑誌で一枚の絵を見ただけでしたから、初見の絵ばかりでしたが、

でも、なぜか懐かしい感じ? どこかで出会ったことがあるような感じと、

詩情あふれる色彩に、一瞬でとらわれてしまいました。そして、ピーター・ドイグの世界にどっぷりです。

帰って来て、買ってきた図録を読んで知りましたが、

ピータードイグは、スナップショット、雑誌の切り抜き写真、ポスターや古い絵葉書等から、

または映画等(湖とカヌーや小舟のイメージは13日の金曜日からのイメージなのだそうです)から、

多くのインスピレーションを受けて作品を描いているのだそうです。

《若い豆農家 1991年 186×199》

そのせい?

どこかで会ったことのある? 抒情的な風景、どこか不安な気持ちにさせる景色 etc etc …は、

ぼくたちの潜在意識の中にある風景?

夢の中の景色の様です。

また、上の《エコー湖》のパトカーがあるので警察官? はムンクの叫びを思い起こさせますし、

《若い豆農家》はゴッホの作品を想起させます。

作品も、どこかでみたことがあるような? そんな感じにさせるものが何枚もありました。

《若い豆農家》は和的な感じも? 、ジャポニズムの系譜も流れている様な、そんな感じもしました。

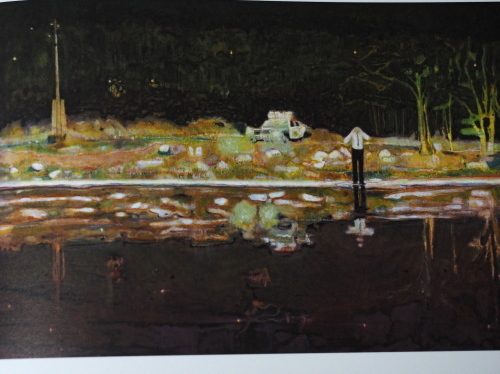

《ロードハウス 1991年 200×250》

そして、この展覧会に来ようと思ったきっかけの絵にも会うことができました。

《ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ》と言う作品なんだ !!

図録によると、

基本構図はドイツのダム湖を写した古い白黒の絵葉書を参照して作られていて、

ダムの門前にいる二人はドイグが学生時代に英国国立歌劇場の衣装係として働いていた際に撮った写真に由来しているとのこと。

シュルレアリズムのコラージュみたいな構成で描かれているのだと知りました。

場所も時間も全く異なって、なるほど、それで、夢の中の様な不思議な感じがするのだなと。

画面は、もやもやとした煙の様な前景、真ん中のダム湖の景色、後景のオーロラの様な空と三分割されていますが、

前景はフェルメールの作品のテーブルに敷かれたクロスや、カーテン等の様に奥行きを感じさせる効果もあり、

絵の前に立つとまるでじぶんもそこ、夢の中の場所に立っている様だなと。

そして、

上から三枚目に載せておいた《天の川》もそうですが、不思議な緑と青の空にキラキラと光る星たちの景色は、

ゴッホの「ロレーヌ川の星月夜」の様にロマンチックです。

《ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ 2000~02年 196×296》

良いな、

やっぱりこの絵、良かったです。

でも、この絵だけではありません。

この《ラベイルーズの壁》は、エドワード・ホッパーを思い出しました。

《ラベイルーズの壁 2004年 200×250.5》

ホッパーの作品も冷たさと暖かさが同居しているようで、冷めているようで実は温かくて、大好きなんですが、

それと同じような感じをこの絵から感じました。

自分がそこにいた訳ではないのに、

まるで自分もそこにいたかのように思えて来る。ちょっと不安で、でも、懐かしい感じ…。

《ピンポン 2006~08年 240×360》

そんな感じはホッパーに、また、同じく大好きな佐伯祐三とかにも近いのかもしれないなと、勝手に納得。

そうそう、この展覧会は写真を撮ってOKの展覧会でした。

撮った写真をSNS で拡散してくださいとのことでした !!

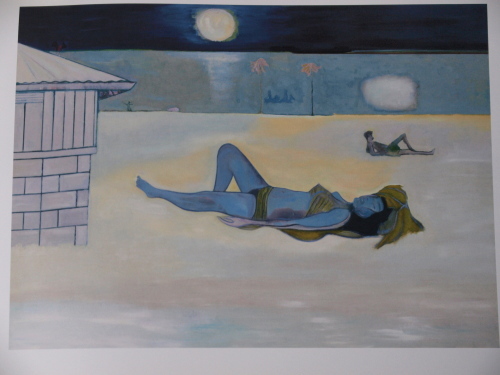

《夜の水浴者たち》も惹かれました。

本歌取りではないけれど、見たとたんに思い出したのは、ルソーの作品。

ルソーの「眠るジプシー女」です。

砂漠と海では場所も違うけれど、静かな満月の夜に横たわった髪の長い女性。

静寂さと神秘的な月の光と…、澄んでピュアな月光の音楽が聞こえるようで、素敵な作品だなと。

《夜の水浴者たち 2019年 200×275》

画家はそう思って描いている訳ではないのでしょうね。

ただ、絵画の中に流れるDNA みたいなものがあって、コラージュの様な方法で描いていくとき、

デジャブの様にそれらがイメージとして、キャンパスと言う印画紙に定着される…etc etc…。

そんなことがあるのかなと。

我々の中のプリミティブな記憶が無意識のうちに顕在化してくるように…。

《花の家(そこで会いましょう) 2007~09年 300×200》

この絵《ポート・オブ・スペインの雨》は、前売り券のおまけとして付いてたA5ノートの表紙の絵でもありました。

前売り券を買うのなら、やはりおまけの付くものが良いです。

ライオンが印象的なこの絵も、見れば見るほど不思議な絵でした。真ん中のライオンから向って左に目をやると、

半透明? 実在が消えてしまいそうな人物がこちらに歩いてきていて、更に奥へ目をやると、

白い灯台が。

あまり政治とか主義主張とか、宗教とかイデオロギーとか etc etc …、ピーター・ドイグにはそう言うものは多くは感じられない作品が多いですが、

この絵は、アフリカ出身者の地位向上の象徴であるライオン、黄色い監獄の中には人のシルエットがあるので、

アフリカ出身者の差別等を描いているのかもしれないなと。

《ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク) 2015年 301×352》

久し振りに開けてくれた美術館、

もっと混雑しているのかと思いましたが、

雨の日であったこと、時間制でチケットを販売していること等々から、

かなり空いていて、1時間半くらい、静かな美術館で時間を過ごすことができたし、

久し振りに、作品たちと、脳内陣地取りを楽しむことができました。

ピーター・ドイグ、素敵な画家。 そして、「クレオール」と言う言葉が脳内メモリに記憶されました。

展覧会を見て、また、図録の中の解説で一つ記憶に残った言葉です。

wikipediaによると、

意思疎通ができない異なる言語圏の間で交易を行う際、商人らなどの間で自然に作り上げられた言語が、その話者達の子供たちの世代で母語として話されるようになった言語を指す。

とのことですが、

ピーター・ドイグの「クレオール」。

世界の様々な場所から到来した異質な文化的な要素が互いを排除することなく、全く等価に共存しあい、

予見不可能なものを生み出す現象のこと。

ピーター・ドイグの作品たちは、時間を超えて場所を超え、色々な要素が互いを親和的に結び付け、

新たな一つのものとして存在している。

正に、「クレオール」なんだなと。

お腹はすきましたが、外で食事をするのはまだ何となく…。もう少しかなと思ってしまっています。

そこで? 成城石井さんでワインを買ってきて家で図録を眺めながら頂きました。

ずとっ以前から、イタリアに行った時に色々と頂いてからです、

イタリアの各都市のワインが気になっていて、

最近でも美味しそうなイタリアワインがあると、連れて帰ってきてしまいます。くいくいと、くいくいと、

気が付くと一本開いていました ^^;

そうそう、昨日(7月4日)は、この日行くことができなかった西洋美術館へ、ロンドン・ナショナルギャラリー展へ行ってきました。

ゴッホの「ヒマワリ」、ムリーリョの「窓枠に身を乗り出した農民の少年」等々素晴らしかったし、

何といっても久しぶりのフェルメールにも会ってくることができました。満足 !!

こちらも時間制で人数を制限しているからでしょうか、とてもゆっくりと充実した時間を過ごすことができました。

時間制って良いのかもしれません。これからも続けてもらうと良いかな。

このように、ようやく、ようやく、美術館に行けるようになり嬉しいのですが、

東京はここのところ、感染者が多くなっていて、とても心配です。

また、美術館等に行けなくなることがないと良いのですが。

" 2020/06/19 Peter Doig 2020 "

緑のカーテンの向こうは、ライトグレーの空。

控えめな光の朝からは、雨の音が聴こえてきました。

TIKU TAKU 、TIKU TAKU、……時を刻む音より、しっかりと雨の音、雨の音、音、音……。

「家にいたら」と囁いているかのようでした。

でも…、

この日に決めてからずっと楽しみにしていた6月19日金曜日は、有給休暇を取って、前売り券2枚で「はしご」をと

企んでいました。

皆さんが働いている間、密かに細やかに楽しんでしまおうかと。

2月2日にソール・ライター展を見に行ってからですから4か月ぶりの展覧会です。

緊急事態宣言中は休館だった、西洋美術館と近代美術館の展覧会を二つとも見ようと思っていたのです。

ただ、当日ネットで西洋美術館の「ロンドンナショナルギャラリー展」の混雑状況を調べると、

18日から22日までは、前売り券等を持っている者のみ限定で鑑賞できる日だったのですが、

19日は朝の段階で、既に整理券は午後3時くらいのものとのこと…。

あまり待つのも嫌だなと、西洋美術館は7月に時間指定券をゲットしてから行くことにして、

はしごではなくなりましたが、とても楽しみにしていた近代美術館の「ピーター・ドイグ展」へと向かいました。

《天の川 1989~1990年 152×204》

2020年「見たいものリストNo.3」です。 じ~~ん !! じ~~ん!!

ようやく、ようやく、2020年の見たいものリストから3つ目の展覧会。

長かったよう~と、ようやく来られたよう~と。

竹橋で地下鉄を降り、信号待ちをしている傘にパチパチと強い雨。

パチパチの雨の音も、新鮮、心地よい音だな。

近代美術館に入る際は、わくわくドキドキで、入館時の体温チェックに引っかかってしまうのではと心配も。

近代美術館も時間制で入館者を管理していましたが、前売り券を持っているので、鑑賞はいつでもOK。

待つこともなく、体温チェックにも引っかからず !! 無事に入ることかできました。

今年も、日経大人のOFF を見て「見たいものリスト」を決めたのですが、

雑誌の印象派やフェルメール等の気に入りの絵の中で、一枚の初めて見る絵を見つけてしまいました。

緑とブルーの空と湖、真ん中には海賊の船長と山高帽という変わった衣装の2人が記念撮影の様に並んでいる。

奥へと延びる道の両側を覆う壁は、マーブルカラーでガウディ風。しかも、星降る夜の様…。

知らない画家、知らない絵でしたが、とても惹かれてしまいました。

ピーター・ドイグを知ったきっかけです。 そして、

この日ようやく会うことができました。

ピーター・ドイグ、近代美術館のサイトからです。

1959年、スコットランドのエジンバラ生まれ。カリブ海の島国トリニダード・トバゴとカナダで育ち、

1990年、ロンドンのチェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインで修士号を取得。

1994年、ターナー賞にノミネート。2002年よりポート・オブ・スペイン(トリニダード・トバゴ)に拠点を移す。

テート(ロンドン)、パリ市立近代美術館、スコットランド国立美術館(エジンバラ)、バイエラー財団(バーゼル)、分離派会館(ウィーン)など、世界的に有名な美術館で個展を開催。

同世代、後続世代のアーティストに多大な影響を与え、過去の巨匠になぞらえて、しばしば「画家の中の画家」と評されている。

《カヌー=湖 1997~98年 200×300》

まだまだ現役バリバリのアーティストなのですね。

《エコー湖 1998年 230.5×360.5》

雑誌で一枚の絵を見ただけでしたから、初見の絵ばかりでしたが、

でも、なぜか懐かしい感じ? どこかで出会ったことがあるような感じと、

詩情あふれる色彩に、一瞬でとらわれてしまいました。そして、ピーター・ドイグの世界にどっぷりです。

帰って来て、買ってきた図録を読んで知りましたが、

ピータードイグは、スナップショット、雑誌の切り抜き写真、ポスターや古い絵葉書等から、

または映画等(湖とカヌーや小舟のイメージは13日の金曜日からのイメージなのだそうです)から、

多くのインスピレーションを受けて作品を描いているのだそうです。

《若い豆農家 1991年 186×199》

そのせい?

どこかで会ったことのある? 抒情的な風景、どこか不安な気持ちにさせる景色 etc etc …は、

ぼくたちの潜在意識の中にある風景?

夢の中の景色の様です。

また、上の《エコー湖》のパトカーがあるので警察官? はムンクの叫びを思い起こさせますし、

《若い豆農家》はゴッホの作品を想起させます。

作品も、どこかでみたことがあるような? そんな感じにさせるものが何枚もありました。

《若い豆農家》は和的な感じも? 、ジャポニズムの系譜も流れている様な、そんな感じもしました。

《ロードハウス 1991年 200×250》

そして、この展覧会に来ようと思ったきっかけの絵にも会うことができました。

《ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ》と言う作品なんだ !!

図録によると、

基本構図はドイツのダム湖を写した古い白黒の絵葉書を参照して作られていて、

ダムの門前にいる二人はドイグが学生時代に英国国立歌劇場の衣装係として働いていた際に撮った写真に由来しているとのこと。

シュルレアリズムのコラージュみたいな構成で描かれているのだと知りました。

場所も時間も全く異なって、なるほど、それで、夢の中の様な不思議な感じがするのだなと。

画面は、もやもやとした煙の様な前景、真ん中のダム湖の景色、後景のオーロラの様な空と三分割されていますが、

前景はフェルメールの作品のテーブルに敷かれたクロスや、カーテン等の様に奥行きを感じさせる効果もあり、

絵の前に立つとまるでじぶんもそこ、夢の中の場所に立っている様だなと。

そして、

上から三枚目に載せておいた《天の川》もそうですが、不思議な緑と青の空にキラキラと光る星たちの景色は、

ゴッホの「ロレーヌ川の星月夜」の様にロマンチックです。

《ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ 2000~02年 196×296》

良いな、

やっぱりこの絵、良かったです。

でも、この絵だけではありません。

この《ラベイルーズの壁》は、エドワード・ホッパーを思い出しました。

《ラベイルーズの壁 2004年 200×250.5》

ホッパーの作品も冷たさと暖かさが同居しているようで、冷めているようで実は温かくて、大好きなんですが、

それと同じような感じをこの絵から感じました。

自分がそこにいた訳ではないのに、

まるで自分もそこにいたかのように思えて来る。ちょっと不安で、でも、懐かしい感じ…。

《ピンポン 2006~08年 240×360》

そんな感じはホッパーに、また、同じく大好きな佐伯祐三とかにも近いのかもしれないなと、勝手に納得。

そうそう、この展覧会は写真を撮ってOKの展覧会でした。

撮った写真をSNS で拡散してくださいとのことでした !!

《夜の水浴者たち》も惹かれました。

本歌取りではないけれど、見たとたんに思い出したのは、ルソーの作品。

ルソーの「眠るジプシー女」です。

砂漠と海では場所も違うけれど、静かな満月の夜に横たわった髪の長い女性。

静寂さと神秘的な月の光と…、澄んでピュアな月光の音楽が聞こえるようで、素敵な作品だなと。

《夜の水浴者たち 2019年 200×275》

画家はそう思って描いている訳ではないのでしょうね。

ただ、絵画の中に流れるDNA みたいなものがあって、コラージュの様な方法で描いていくとき、

デジャブの様にそれらがイメージとして、キャンパスと言う印画紙に定着される…etc etc…。

そんなことがあるのかなと。

我々の中のプリミティブな記憶が無意識のうちに顕在化してくるように…。

《花の家(そこで会いましょう) 2007~09年 300×200》

この絵《ポート・オブ・スペインの雨》は、前売り券のおまけとして付いてたA5ノートの表紙の絵でもありました。

前売り券を買うのなら、やはりおまけの付くものが良いです。

ライオンが印象的なこの絵も、見れば見るほど不思議な絵でした。真ん中のライオンから向って左に目をやると、

半透明? 実在が消えてしまいそうな人物がこちらに歩いてきていて、更に奥へ目をやると、

白い灯台が。

あまり政治とか主義主張とか、宗教とかイデオロギーとか etc etc …、ピーター・ドイグにはそう言うものは多くは感じられない作品が多いですが、

この絵は、アフリカ出身者の地位向上の象徴であるライオン、黄色い監獄の中には人のシルエットがあるので、

アフリカ出身者の差別等を描いているのかもしれないなと。

《ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク) 2015年 301×352》

久し振りに開けてくれた美術館、

もっと混雑しているのかと思いましたが、

雨の日であったこと、時間制でチケットを販売していること等々から、

かなり空いていて、1時間半くらい、静かな美術館で時間を過ごすことができたし、

久し振りに、作品たちと、脳内陣地取りを楽しむことができました。

ピーター・ドイグ、素敵な画家。 そして、「クレオール」と言う言葉が脳内メモリに記憶されました。

展覧会を見て、また、図録の中の解説で一つ記憶に残った言葉です。

wikipediaによると、

意思疎通ができない異なる言語圏の間で交易を行う際、商人らなどの間で自然に作り上げられた言語が、その話者達の子供たちの世代で母語として話されるようになった言語を指す。

とのことですが、

ピーター・ドイグの「クレオール」。

世界の様々な場所から到来した異質な文化的な要素が互いを排除することなく、全く等価に共存しあい、

予見不可能なものを生み出す現象のこと。

ピーター・ドイグの作品たちは、時間を超えて場所を超え、色々な要素が互いを親和的に結び付け、

新たな一つのものとして存在している。

正に、「クレオール」なんだなと。

お腹はすきましたが、外で食事をするのはまだ何となく…。もう少しかなと思ってしまっています。

そこで? 成城石井さんでワインを買ってきて家で図録を眺めながら頂きました。

ずとっ以前から、イタリアに行った時に色々と頂いてからです、

イタリアの各都市のワインが気になっていて、

最近でも美味しそうなイタリアワインがあると、連れて帰ってきてしまいます。くいくいと、くいくいと、

気が付くと一本開いていました ^^;

そうそう、昨日(7月4日)は、この日行くことができなかった西洋美術館へ、ロンドン・ナショナルギャラリー展へ行ってきました。

ゴッホの「ヒマワリ」、ムリーリョの「窓枠に身を乗り出した農民の少年」等々素晴らしかったし、

何といっても久しぶりのフェルメールにも会ってくることができました。満足 !!

こちらも時間制で人数を制限しているからでしょうか、とてもゆっくりと充実した時間を過ごすことができました。

時間制って良いのかもしれません。これからも続けてもらうと良いかな。

このように、ようやく、ようやく、美術館に行けるようになり嬉しいのですが、

東京はここのところ、感染者が多くなっていて、とても心配です。

また、美術館等に行けなくなることがないと良いのですが。

" 2020/06/19 Peter Doig 2020 "

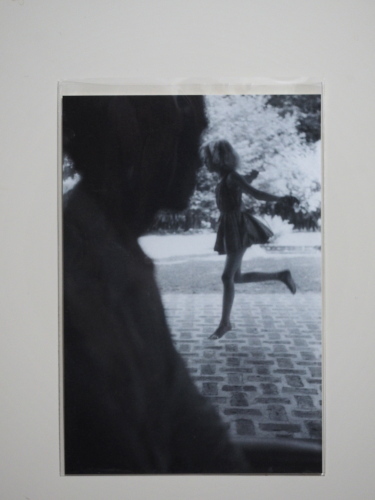

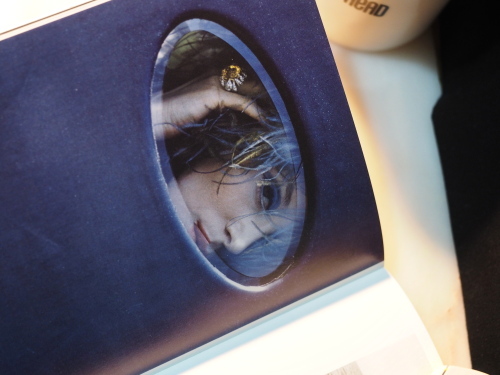

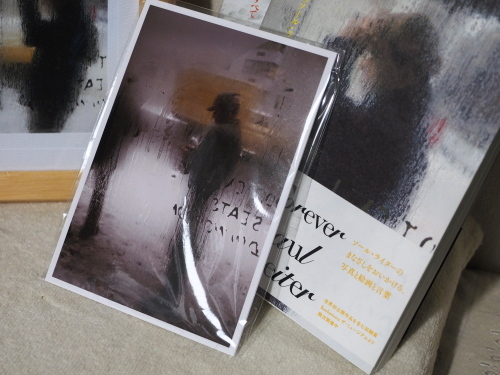

永遠のソール・ライター展_《見たいものリストNo.2》:20200202 [展覧会]

2020年の「見たいものリスト」による展覧会の2つ目です。

今年もいくつかの展覧会をリストアップしましたが、

美術館そのもののリニュアル、アーティゾン美術館の展覧会。5年も待ったのですから別格です。

ロンドンナショナル美術館展、

これも大好きなフェル様の一枚が来るので、新型ウイルスも気になりますが、やはり別格で絶対に見逃せません。

そして、絵画ではないけれど、

日経大人のOFFで見つけて、これは絶対と思ったのは、

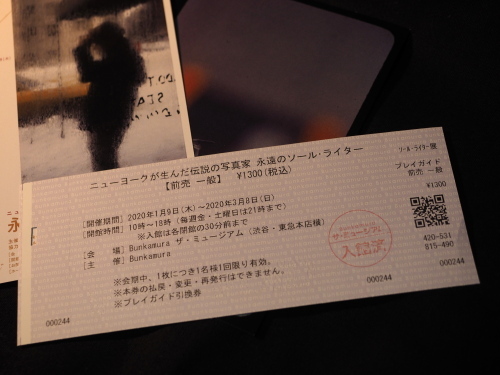

渋谷 Bunkamura ザ・ミュージアム で開催の

「ニューヨークが生んだ伝説の写真家 永遠のソール・ライター展」でした。

雪の降るニューヨーク、

薄っすらと積もった雪道を、黒いコートを着て真っ赤な傘を差した女性、

滑らないように気を付けながら、こころもち前かがみで歩いていきます。

後には雪の下のアスファルトの黒い足跡が…。

いいな、これいいな。写真なのかな? ポスターの様。

ソール・ライター?? 誰なんだろう…。 前売り券を買いました。 そして、

友達を誘って、2020年2月2日の日曜日、Bunkamura へ。

Bunkamura ザ・ミュージアムの開館は10時。

友達と待ち合わせて10分前には入り口に並びましたが、前から2番目と3番目。

日曜日ですが、開館と同時に入り、

混雑のない美術館、ソール・ライターって? そして、

とっても素敵な写真家に…、ゆっくりと会ってくることができました。

大胆な切り取り方。

写真の2/3は天蓋、きっとお店のオーニングです。

ソール・ライター、覗き見るような構図。カメラを持っていても、こんな撮り方できない。

すごいなぁ~。

《天蓋 : Canopy1958》

妖精?

背中に羽根があって…、きっと。

《レミィ Remy 1950s》

そして、この写真です。

「足跡」って言うんだ。 ポストカードを買ってきて、そのままではと思いヨドバシでフレームを買いました。

じぶんの部屋の壁からずっと飾ってあった手ぬぐいを外して、

「足跡」を飾りました。

いいです。とってもいい。

モノクロ写真のようなのに、赤い傘の色彩がとても素敵です。

そうそう、ソール・ライター、傘が好きなんだとか。赤い傘の写真が他にもたくさんありました。

《足跡 Footprints,c.1950s 》

1950年代のニューヨークでは、紳士は山高帽なのでしょうか?

夜のバスの中。

前と後ろに座った男二人。仲間? 赤の他人? もしかするとマフィア??

窓ににじむ光と水滴。後ろで光る差し込んだ灯りが良いな。

《夜のバス Bud at Night ,1950s 》

窓。

窓のこちら側から通りを行く人。

天気の悪い日も、ソール・ライターは大好きだったようです。

じぶんは、休みの日に起きて雨が降っていると、写真が撮りに行けないなと思いますが、

そうではないのですね。

展覧会でソール・ライターに教えてもらえました。

雨の日、絶好の写真日和なんだと。

《無題 Untitled,undated 》

上から覗き見るような構図で。

これもソール・ライターの視点の一つです。

《赤いカーテン Red Curtain,1956 》

ソール・ライター、

アーティストにはやはりファム・ファタールが必要なのです !!

若きソール・ライターの良き理解者であった(お父さんはユダヤ教の聖職者でソールも聖職者にしたかったとか)、

2歳違いの妹のデボラ。

初期のモデルであり、ミューズだったとのこと。

20代で精神を病み施設で暮らすことになったようですが、ソール・ライターは生涯妹を撮り続け、

写真も100枚くらい残っているとのこと。

《ボビーとデボラ Bobby and Deboarah,undated》

もう一人は、彼の最愛の人。

ソームズ・パントリー。1950年代の後半にファッションモデルとして、ソール・ライターと会ったソームズ。

以来2002年に彼女がなくなるまで、ソール・ライターの最も深遠で愛すべき写真群のモデルになったとのことです。

いいえ、結婚はしなかったようですが、モデルと言うより生涯のパートナーだったんだと思います。

帰って来て購入したDVD の中でも、ソームズとの思い出ともっと幸せにできたのでは etc etc …、

そんなことを沢山語っていました。

《ソームズ・パントリー Soames Bantry,Harper's Bazaar,c 1963 》

2時間くらい友達と、

どっぷり、ソール・ライターの世界に浸かってしまいました。

I don't recall planning to photograph certain things.

あらかじめ計画して 何かを撮ろうとした覚えはない

I happen to believe in the beauty of simple things.

I believe that the most uninteresting thing can be very interesting.

わたしは単純なものの美を信じている

最もつまらないと思われているものに、興味深いものが潜んでいると信じているのだ

I do like photographs where sometimes everything's lost

and in some corner something's going on and yiu're not quire sure what it is.

私の好きな写真は 何も写っていないように見えて

片隅で謎が起きている写真だ

When I photography,I wasn't thinking of painting.

Photography is about finding things,and painting is different:

!t's about making something.

写真を撮る時、絵のことは考えなかった

写真を撮ることは、発見すること

それに対し、絵を描くことは創造することだ

彼の言葉が作品と一緒に展示されていました。

作品を見ると、これらの言葉がこころの奥の方まで染み入ってくるように思いました。

深遠な言葉たち。

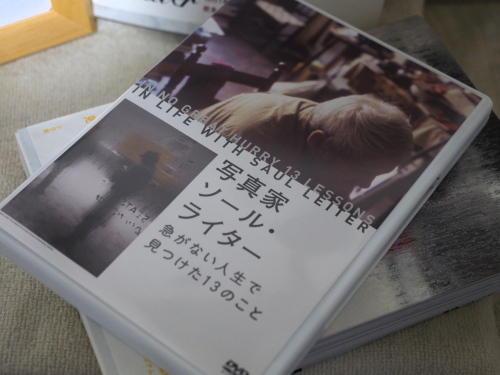

もっとソール・ライターのことが知りたくて、DVDもゲットしました。

晩年のソールのことがよく分かり、彼の人となりを知り、ソームズのこと、

猫のレモン、50年も暮らした彼の部屋 etc etc …。

使っていたカメラは Lumix だったような。

ますます、好きになってしまいました。

ソール・ライター、

作品は絵画の様にも、ロートレックのポスターやヴァロットンの作品の様に思いました。

写真って、すごいなぁ。

ソール・ライターっていいなぁ。

好きなアーティストがこの年になってまた一人増えてしまった。 ^^;

友達とランチをしながらビールを一杯だけ頂いてきましたが、

ソール・ライターに出会えたことが嬉しくて、

成城石井さんで、2本のワインを買ってきました。

美術館で買ってきたペーパーバックをめくりながら、ワインを美味しく頂きました。